LES HÔTELS PARTICULIERS CONSTRUITS PAR VICTOR LOUIS DANS SON "ÎLOT"

Le monumental hôtel Saige, œuvre de Louis, semble dialoguer avec la façade du Grand Théâtre.

L’hôtel Boyer-Fonfrède respecte la façade à programme mais se distingue par son vestibule et son escalier.

L’hôtel Lamolère offre ses sobres formes arrondies à l’angle de l’îlot Louis.

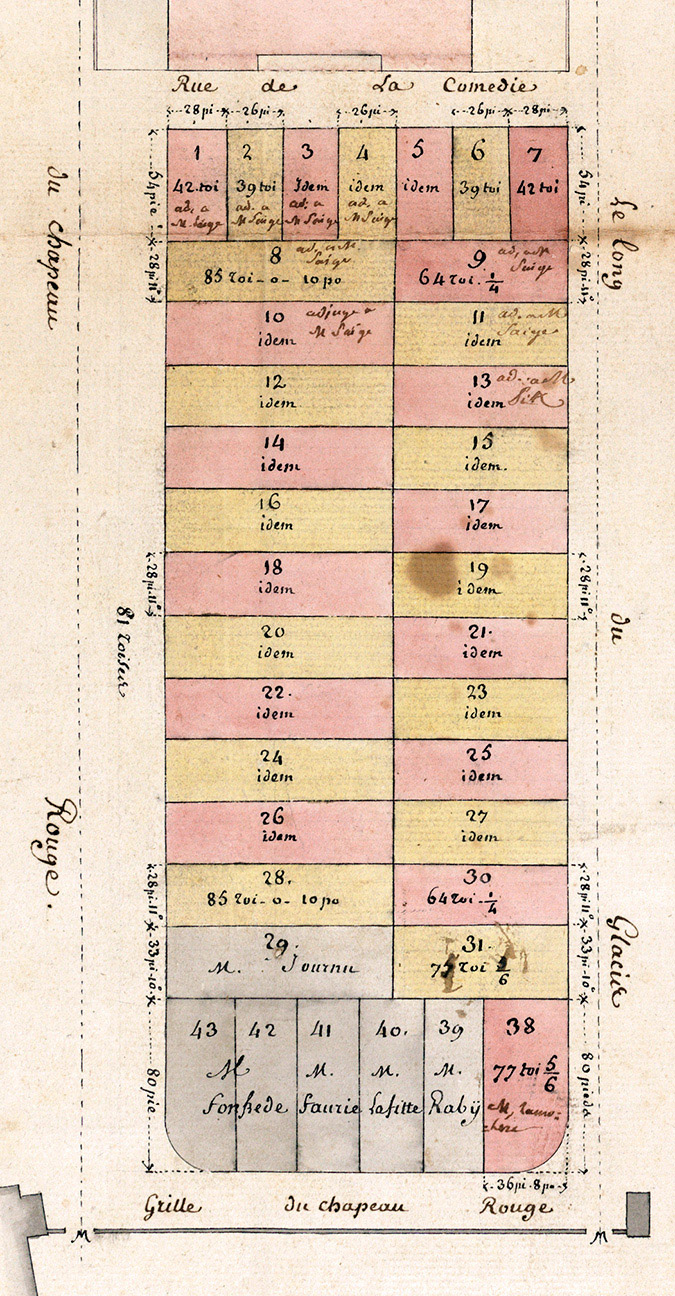

Lors du lotissement de l’îlot Louis puis de la vente progressive des parcelles d’août 1774 à mai 1777, la majorité des acquéreurs (Faurie, Raby, Lafitte, Moquart, Douat ou encore Journu) n’achètent qu’un seul emplacement. Boyer-Fonfrède en acquiert deux, quand le riche avocat général François-Armand de Saige s’en réserve huit à l’arrière du Grand Théâtre.

L’hôtel SAIGE

La construction de l’hôtel Saige débute en août 1775 et s’achève en 1778. Le « Plan général des bâtiments construits à Bordeaux par M. Louis, architecte » montre l’ampleur palatiale de la demeure. Le rythme et le décor des travées prennent modèle sur le palais Mancini à Rome, siège de l’Académie de France où Louis avait séjourné.

La veuve de Saige, dont l’époux a été décapité en 1793, cède l’hôtel au maire de Bordeaux en 1808. Il est affecté la même année à la préfecture. Louis Combes dresse les plans des modifications à apporter, sans dénaturer l’œuvre de Louis. En 1854, l’architecte Thiac met l’hôtel « au goût du jour » en supprimant le jardin et le portique pour agrandir la cour. L’ensemble privatisé a été divisé en appartements.

L’hôtel BOYER-FONFRÈDE

Outre les lots acquis par Saige, les terrains les plus chers sont achetés par la famille Boyer-Fonfrède. La situation dans les angles arrondis est la plus convoitée. La construction de l’hôtel commence durant l’hiver 1774 -1775 et s’achève vers l’été 1777. C’est en effet à cette date que l’Empereur germanique, Joseph II, en visite à Bordeaux, admire le magistral escalier. La demeure s’organise d’ailleurs autour de celui-ci et du vestibule attenant. Pour le décor de cette entrée, Victor Louis puise à nouveau dans ses souvenirs des monuments de la Rome antique et de la Renaissance.

(anciennement Richelieu). L’escalier monumental sur trois niveaux en spirale et sans appui : un exemple remarquable de stéréotomie. Le grand salon du premier étage. Si rien ne permet d’affirmer que Victor Louis est l’auteur de ce décor, il fut néanmoins un ornemaniste reconnu de son temps. Planche extraite de l’ouvrage de Léon Deshairs. Bordeaux Architecture et Décoration au XVIIIe siècle. Paris, éd. A. Calavas, 1909

L’hôtel LAMOLÈRE

Contrairement aux familles bordelaises d’extraction ancienne comme les Leberthon, Pichard, Darche, Dudon ou Casaux, les familles Lamolère, Fonfrède ou Gobineau sont de noblesse récente. À la veille de la Révolution, les Lamolère possèdent l’une des plus grosses fortunes sucrières de Bordeaux. Propriétaires de riches domaines, à Floirac par exemple, qui leur assurent un train de vie somptueux, ils peuvent acheter un terrain dans le quartier le plus prestigieux de la ville et y faire édifier un hôtel particulier par l’architecte du Grand Théâtre.

Jean-Baptiste de Lamolère est le fils d’un planteur de Saint-Domingue. Après avoir acheté sa charge de conseiller au Parlement de Bordeaux en 1759, il siège à la Première Chambre des enquêtes jusqu’en 1777. Il acquiert en 1775 le dernier emplacement encore libre dans le lotissement établi par Victor Louis.

Les autres hôtels de l’îlot Louis

Portraits de commanditaires

À partir de 1770, parallèlement aux grands travaux conduits par les intendants apparaissent de nouveaux lotissements dans des quartiers jusque-là peu ou pas construits : Allées Tourny ou Fossés du Chapeau-Rouge. Dans cette période, en se rendant acquéreurs de la plus grande part de ces terrains, armateurs et négociants, profitent de ces opportunités et de leurs nouvelles fortunes pour faire édifier de somptueux hôtels par les architectes les plus renommés. Saige, Journu ou Boyer-Fonfrède peuvent ainsi réaliser leur rêve de marchands enrichis : faire construire des demeures dignes de leur nouveau rang.

Bonaventure JOURNU

Venus du pays toulousain, les Journu symbolisent un des meilleurs cas de réussite d’une grande bourgeoisie marchande que le négoce des îles a enrichie. Cette ascension est d’ailleurs couronnée par l’entrée de plusieurs des leurs au sein de l’élite du négoce à la chambre de commerce et par l’anoblissement. Bonaventure, né en 1717, devient ainsi au milieu du XVIIIe siècle l’un des armateurs les plus importants de la place. Il conforte cette position par son mariage avec une Boyer-Fonfrède en 1742 et prospère dans le commerce en s’alliant avec son beau-frère Pierre Boyer-Fonfrède. Consul à la Bourse en 1762 et 1763, puis juge en 1776, il termine sa vie avec la charge de secrétaire du roi à la cour des aides et finances de Bordeaux ce qui confère la noblesse à ses enfants. Grand amateur d’art, il fait construire la maison située au N°3 du cours du Chapeau-Rouge. À ses visiteurs, le négociant est fier de montrer dans le décor de ses appartements les origines de sa réussite. Les symboles du commerce et de la navigation (proues, avirons, harpons, ancres ou boussoles) ornent le dessus des portes, le tympan des frontons et les milieux de panneaux. Journu ne profite pas longtemps de sa nouvelle installation cours du Chapeau-Rouge. Sa femme meurt dès 1778 et lui-même s’éteint en septembre 1781. Après sa mort, ses successeurs à la tête de l’armement Journu Frères devaient devenir particulièrement actifs dans la traite négrière.

François-Armand de SAIGE

Les Saige originaires des hautes terres d’Auvergne apparaissent en Bordelais au XVIIe siècle. Un siècle plus tard, cette famille de marchands et constructeurs de navires compte parmi les plus grandes fortunes foncières du lieu. Né en 1734, François-Armand, s’il apparait comme négociant dans son contrat de mariage avec une Mademoiselle Chaperon de Terrefort, n’en devient pas moins baron de Beautiran et seigneur d’Isle-Saint-Georges et de Saint-Médard. Il entre au Parlement de Bordeaux dans une charge d’avocat général achetée en 1760 et siège jusqu’en 1779. Il développe alors une activité commerciale se faisant même construire un navire, Le Saige, qui fait route vers Saint-Domingue. En juillet 1789, il prend le commandement d’une compagnie de gardes nationaux bordelais avant d’être élu maire de Bordeaux, en remplacement de M. de Fumel, en 1791. Destitué, arrêté et condamné à mort en 1793, il est exécuté le 23 octobre de la même année sur la place Dauphine. Considéré comme richissime, mais faisant figure de parvenu aux yeux de la noblesse locale, il dépense 186 000 livres pour acquérir des terrains derrière la nouvelle salle de spectacle et fait construire, par Victor Louis, l’hôtel qui porte son nom à l’angle des cours du Chapeau-Rouge et de la rue Louis. En 1781, il passe commande par contrat au peintre Pierre Lacour de « grands tableaux d’histoire » pour décorer son nouvel hôtel. Confisqués à la mort de Saige, huit de ces tableaux sont restitués à Pierre Lacour en 1794. Cet hôtel est demeuré jusqu’à la fin du XXe siècle la préfecture de la Gironde.

Pierre BOYER-FONFRÈDE

Négociant bordelais, associé de son beau-frère Bonaventure Journu, il est consul à la Bourse en 1774 et 1775, secrétaire du roi au Grand-Collège. Il fait construire, sur les plans de Victor Louis, l’hôtel à l’angle du cours du Chapeau-Rouge et de la place Richelieu (place Jean-Jaurès). Son fils, Jean-Baptiste Boyer-Fonfrède, élu député à la convention, vote la mort du roi avant de rejoindre les députés Girondins et d’être guillotiné.

Jean-Baptiste de LAMOLÈRE

À l’instar des Fonfrède ou des Gobineau, les Lamolère sont anoblis de fraîche date : grands propriétaires ils ont acheté un terrain dans le quartier le plus prestigieux de la ville pour y faire édifier un hôtel particulier construit par l’architecte du Grand Théâtre.

Jean-Baptiste de Lamolère est né le 7 janvier 1734 au Cap-Français (Saint-Domingue). Il est le fils de Charles de Lamolère, écuyer, planteur à Saint-Domingue et de Marie-Anne-Rose Chénier. Il achète sa charge de Conseiller au Parlement de Bordeaux en 1759 et siège à la Première Chambre des enquêtes jusqu’en 1777. En 1770, il épouse Madeleine de Godet-Dubrois, créole de la Guadeloupe.

À la veille de la Révolution, Jean-Baptiste de Lamolère est l’une des plus grosses fortunes sucrières de Bordeaux. En 1792, apprenant que ses propriétés des colonies ont brûlé, il part avec femme et enfants pour Londres, d’où il s’embarque à destination du Cap-Français. Fuyant les troubles, avec les autres colons, il se réfugie sur la côte américaine pour reprendre le bateau vers la Hollande. Considéré comme émigré, il ne peut rentrer en France. Amnistié en l’An VII, il revient dans son pays où il ne possède plus rien. L’hôtel particulier de la place Richelieu (actuelle place Jean-Jaurès) a été vendu comme bien national.

en vogue à la fin du XVIIIe siècle. Salon des Quatre saisons, l’automne.

Portraits d’architectes

Des architectes bordelais, ou installés à Bordeaux, se sont partagé la conception et la construction de nombreux immeubles de l’îlot. Les frères Laclotte en édifiant une grande part. Ainsi, Etienne Laclotte signe en 1774 le devis pour la maison Faurie mitoyenne de la maison Boyer-Fonfrède. Les Laclotte ont également été sollicités pour la maison Douat à l’actuel 19 cours du Chapeau-Rouge ou pour la maison Lafite au numéro 17. L’architecte Lhote étant l’auteur de l’hôtel Feger-Latour, rue Esprit-des-Lois, largement modifié depuis.

Les Frères LACLOTTE

Etienne, Michel et Jean Laclotte appartiennent à une famille qui occupe au milieu du XVIIIe siècle une place dominante dans la corporation des maîtres-maçons de Bordeaux. Ils exercent en société, à partir de 1761, les professions d’architecte et entrepreneur. Ils travaillent pour la plupart des institutions charitables et d’enseignement de la ville, ainsi que pour nombre des parlementaires et négociants qui administrent ces institutions. Pour eux, ils édifient des hôtels, des maisons en ville et à la campagne. Spéculateurs avisés, ils conduisent pour leur propre compte, de multiples opérations immobilières (faubourg Saint-Seurin). Principales œuvres connues : Maison Labottière, îlot Bonnaffé (cours du Chapeau-Rouge), Maisons Baour, Douat, Lafite et Mocquart (cours du Chapeau-Rouge), hôtel de Lalande, lotissement rue Victoire-Américaine, château Chênevert à Mérignac.

le côté de la place de la Comédie. Façade de la maison Bonnaffé, à l’angle de la rue Sainte-Catherine et du cours du Chapeau-Rouge. Bâti, à partir de 1782, sur deux niveaux de caves voûtées en berceau, l’hôtel s’élève d’un rez-de-chaussée, d’un entresol, de trois étages carrés et d’un étage de comble. La maison Lafite, 17 cours du Chapeau-Rouge : façade sur le cours. Un fronton triangulaire et des corniches, soutenus par des modillons, surmontent les portes-fenêtres.

François LHOTE

(vers 1750-1808)

Élève de l’Académie royale d’Architecture, il vient à Bordeaux en 1768 et travaille dans le bureau de l’ingénieur de la province Saint-André. Il propose un mémoire et un projet (1454-1756) pour une salle de spectacle. Ce projet d’abord retenu est finalement rejeté au profit de celui de Victor Louis. Il collabore avec l’architecte de la ville Richard-François Bonfin avec qui il surveille le déroulement de la construction du Grand Théâtre prenant régulièrement parti contre Louis. Il devient ensuite ingénieur de la voirie pour le compte des Trésoriers de France et sous la Révolution, architecte de la voirie de la ville. Cet architecte, qui anime avec virtuosité des volumes plats par des moulures et des décors sculptés, s’est aussi activement occupé de spéculation foncière (rue Huguerie et rue Rolland).

Principales œuvres connues : l’hôtel Piganeau ou Feger-Latour (rue Esprit-des Lois), maison Camescasse (12 cours du Chapeau-Rouge), l’hôtel Basquiat (cours d’Albret), une suite de maison rue Huguerie, pavillon de musique de la rue Saint-Laurent.

Richard-François BONFIN

(1730-1814)

Fils d’un entrepreneur qui travailla à la construction des hôtels des Douanes et de la Bourse sous la direction de Jacques Gabriel. Vraisemblablement formé par son père, il devient intendant général des travaux et gagne la confiance des jurats. De 1756 à sa mort, il occupe le poste d’ingénieur-architecte et directeur des travaux de la ville de Bordeaux. À ce titre, il dirige les travaux de la place Royale (place de la Bourse) et contrôle les travaux de la nouvelle salle de spectacle construite par Victor Louis. En 1776, le cardinal de Rohan décide de remplacer Etienne Laclotte par Richard-François Bonfin pour terminer l’édification du palais archiépiscopal (Palais Rohan). C’est à lui qu’est généralement attribué la construction des étages et celle du grand escalier d’honneur, célèbre pour sa stéréotomie.

Principales œuvres connues : achèvement du Palais Rohan, contrôle du chantier du Grand Théâtre, hôtel de Lisleferme, place de la Comédie.

Louis COMBES

(1754-1818)

Le jeune Combes est l’élève de Richard-François Bonfin avant de poursuivre sa formation à Paris, à l’Académie royale d’Architecture. Ayant obtenu le premier grand prix d’architecture en 1781, il séjourne quelques années à Rome. De retour à Bordeaux, il est employé comme contrôleur des travaux du château Trompette et commence à travailler pour des particuliers (hôtel Acquart, 1785). Comme tous les architectes de cette période, il doit gérer sa carrière avec habileté. Il s’engage donc dans le mouvement révolutionnaire et devient l’architecte officiel de toute la région. Il aménage l’aile droite du palais archiépiscopal (1791), restaure la cathédrale Saint-André, construit le dépôt de mendicité (1808). Parallèlement, il honore des commandes de particuliers : la maison Meyer, sur les allées de Tourny, et le château Margaux entre 1805 et 1810.

En 1808, l’hôtel de Saige devient par décret impérial la Préfecture du Département de la Gironde. Combes, alors architecte départemental, fait établir un devis et conduit les aménagements nécessaires à la nouvelle destination de l’édifice.

Principales œuvres connues : hôtel Acquart, dépôt de mendicité, maison Meyer, château Margaux.

© Bordeaux, bibliothèque municipale, fonds Delpit. L’hôtel Acquart sur le cours de l’Intendance. Élévation principale du château Margaux par Louis Combes, dessin 1810. © Bordeaux, bibliothèque municipale, fonds Delpit. Château Margaux

Joseph-Adolphe THIAC

(1800-1865)

D’abord formé par son père, il est successivement l’élève de Corcelles et des maîtres parisiens Huyot et Guénepin. Comme Louis ou Combes avant lui, il achève sa formation par un voyage en Italie en 1824. Architecte départemental de 1830 à 1855, il mène les travaux d’entretien, de restauration et de construction des édifices civils et religieux. Il réalise des tribunaux, dont le palais de justice de Bordeaux (1831-1846) et un autre bâtiment majeur : l’institution des sourdes et muettes de la rue Abbé-de-l’Épée (1834-1870), où se manifeste le classicisme italianisant cher à son époque. Il ajoute à ses activités professionnelles une intense vie publique : conseiller municipal puis adjoint au maire de 1843 à 1852. Il participe également à la création de la Société des Architectes de Bordeaux en 1863, dont il est le premier président.

En 1834, il dresse les plans d’une nouvelle préfecture sur la place des Quinconces. Mais le coût envisagé condamne le projet. Il entreprend donc les travaux d’agrandissement - par l’acquisition des hôtels Legrix et Mabit voisins - de celle installée dans l’hôtel de Saige. Thiac supprime le jardin et le portique, agrandissant ainsi la cour dont il modifie l’architecture primitive.

Principales œuvres connues : Tribunaux de Blaye et de Lesparre, Bazar bordelais, palais de justice des Bordeaux, institution des sourdes et muettes de la rue Abbé-de-l’Épée.

vers la place des Martyrs-de-le-Résistance. L’institution des sourdes et muettes, rue Abbé-de-l’Épée : l’ancienne cour de récréation, état actuel. Le palais de justice de Bordeaux : la salle des pas perdus et l'entrée de la cour d'appel. Le palais de justice de Bordeaux : élévation antérieure depuis la place de la République.

Crédits et remerciements

Sed pulvinar libero a nunc bibendum, et congue diam tincidunt. Mauris in eros lectus. Ut eget sapien gravida, tempor dui quis, pellentesque libero. Fusce sodales diam metus, vel sagittis lectus fringilla nec. Nunc urna eros, placerat at volutpat et, consequat a urna. Nulla eget ipsum ornare, porttitor dui ut, blandit lorem. Pellentesque luctus felis at sodales sollicitudin.Crédits :

Textes : Bertrand Charneau, Christophe Rambert – Région Nouvelle-Aquitaine, service du patrimoine et de l’Inventaire Photographies : Adrienne Barroche, Éric Cron, Michel Dubau – Région Nouvelle-Aquitaine, service du patrimoine et de l’Inventaire Relecture : Alain Beschi, Claude Laroche, Jean-Philippe Maisonnave, Xavier Pagazani – Région Nouvelle-Aquitaine, service du patrimoine et de l’Inventaire Conception et graphisme : la fabrique à décors Conception numérique, programmation, web : Pierre Planté

Remerciements :

Les Archives municipales de Bordeaux, la Bibliothèque municipale de Bordeaux, le Musée d’Aquitaine, l’Opéra national de Bordeaux, les services de l’Inventaire du Centre et de Franche-Comté, la Drac de la Région Centre et Api-Photo qui ont fourni ou permis la reproduction de documents. Les propriétaires publics ou privés (Banque de France, BNP Paribas, CCI de Bordeaux, Cour administrative d’appel de Bordeaux, Office de tourisme de Bordeaux, Ordre des architectes, 20 Minutes, Grand Hôtel de Bordeaux, CIVB, syndics et résidents des hôtels Saige et Boyer-Fonfrède, Urbanis) qui ont facilité l’accès dans différents immeubles et hôtels.