« Une vie, une usine » : Papetier chez Laroche-Joubert (Saint-Michel)

Francis P., Michel P., Claude R., Mauricette et Auguste M. témoignent de leur travail à la Papeterie Laroche-Joubert à Basseau, sur la commune de Saint-Michel (Charente), des années 1950 à 2000.

Carnet du patrimoine

Publié le 12 juin 2014

# Charente, Saint-Michel

# Opération d'inventaire : Mémoires ouvrières en Poitou-Charentes

# Usine à papier ; moulin à papier ; usine de pâte à papier ; usine d’emballage et conditionnement

# 3e quart 20e siècle ; 4e quart 20e siècle

L'entreprise Laroche-Joubert

C'est Jean-Edmond Laroche-Joubert qui crée cette entreprise en 1840 et la transforme, 28 ans plus tard, en coopérative – il s'agit du seul cas de coopérative dans cette activité en Poitou-Charentes. La « Papeterie coopérative d'Angoulême » comprend alors plusieurs usines de fabrication, dont celles de l'Escalier (jusqu'en 1921) et de Girac à La Couronne, et deux ateliers de façonnage créés en 1843 à Angoulême, avenue de Cognac et rue Léonard-Jarraud. En 1888, une nouvelle unité de fabrication de papier est adjointe, par le rachat de l'annexe de la Papeterie du Martinet appartenant à Laroche frères, située à Basseau, sur la commune de Saint-Michel.

Détruit par un incendie en 1940, l'atelier de façonnage de l'avenue de Cognac est transféré dans une nouvelle usine, bâtie à Chantoiseau, à proximité de Basseau. À cette même époque, l'entreprise est transformée de coopérative en société anonyme.

En 1974, l'entreprise compte au total 1 348 employés, à Saint-Michel et à Angoulême.

En 1978, des difficultés mettent fin à l'entreprise familiale ; elles conduisent à la séparation des deux secteurs d'activité et à leur reprise par d'autres sociétés, dès 1978 pour la transformation, et en 1983 pour la fabrication.

La partie fabrication est par la suite rachetée par Godard de Cognac pour être transformée en cartonnerie sous le nom de OTOR. Le site est, depuis peu, repris par le groupe Thiollet de Cognac.

Un reportage commandé au photographe E. Mésière, en 1913, permet de découvrir les différents sites de la papeterie coopérative, les ateliers et leur personnel.

Le métier de papetier

Une autre spécificité de Laroche-Joubert est d'être à la fois fabricant et transformateur de papier dans la seconde moitié du 20e siècle. À partir de pâte de papier, achetée sous forme de balles, y est fabriqué du papier de diverses qualités. Ce papier est coupé, trié, compté, mis en rames, empaqueté et expédié, ou transformé sur place, dans les ateliers de Chantoiseau, pour la confection de cahiers, carnets, registres, enveloppes, agendas...

Dans les années 1950, comme dans de nombreuses autres entreprises, le métier de papetier s'apprend le plus souvent sur le tas. L'apprenti, puis le jeune ouvrier, est amené, petit à petit, à se former à différents postes en commençant par les moins techniques. À la production, les postes en faction permettent à l'entreprise de produire du papier sans interruption, à l'exception du mois d'août consacré à l'entretien général des machines.

Les hommes travaillent plus généralement dans la partie fabrication, tandis que les femmes sont employées dans la partie transformation ou dans les bureaux. Dans les années 1970, l'effectif total se partage équitablement entre les hommes et les femmes.

Vidéo de l'INA : La main d’œuvre féminine, 1972

Produit par l'Office national de radiodiffusion télévision française Poitiers, ce film est un reportage sur les papeteries LAROCHE-JOUBERT, et plus particulièrement sur sa main-d’œuvre féminine. Il a été présenté le 11 février 1972 à l'émission Poitou-Charentes actualités. (07min 05s)

Claude R. a terminé sa carrière comme chef de fabrication. Il évoque l'évolution technique qu'il a connue et les papiers spéciaux fabriqués dans cette usine.

Remerciements à Francis P., Michel P., Claude R., Mauricette et Auguste M.

Auteure : Pascale Moisdon

Ressources documentaires

Dossiers d'inventaire

-

Moulin à papier de l'Escalier, puis usine à papier, puis imprimerie

DossierDossier d'oeuvre architecture

Ce moulin à papier est construit en 1780 pour M. de L'Escalier. Il est transformé en usine par Chauvin et Cie en 1838, puis exploité en 1852 par Laroche Joubert, avant d'être acheté par celui-ci en 1873 ...

Moulin à papier de l'Escalier, puis usine à papier, puis imprimerie

-

Titre : Moulin à papier de l'Escalier, puis usine à papier, puis imprimerie

-

Période : 4e quart 18e siècle , 2e quart 19e siècle , 3e quart 19e siècle , 4e quart 19e siècle , 3e quart 20e siècle

-

Localisation : Charente , La Couronne , $result.adressePrincipale

-

Date d'enquête : 1988

-

Auteur du dossier : Van Riesen Wulf

-

Copyright : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

-

-

Usine de pâte à papier, cartonnerie du Petit Rochefort

DossierDossier d'oeuvre architecture

Une usine de pâte à papier est construite dans la seconde moitié du 19e siècle, à la place d'un ancien moulin pour Laroche Joubert, de Nersac. Elle est transformée en cartonnerie par Lantier, et on y construit, dans le premier quart du 20e siècle, un nouvel atelier de fabrication. En 1985, la fabrication s'arrête ...

Usine de pâte à papier, cartonnerie du Petit Rochefort

-

Titre : Usine de pâte à papier, cartonnerie du Petit Rochefort

-

Période : 2e moitié 19e siècle , 1er quart 20e siècle

-

Localisation : Charente , Puymoyen , $result.adressePrincipale

-

Date d'enquête : 1988

-

Auteur du dossier : Van Riesen Wulf

-

Copyright : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel

-

-

Moulin à papier, puis usine à papier Laroche Joubert, actuellement usine de feutre pour papeterie Deschamps et Cie

DossierDossier d'oeuvre architecture

Ce moulin à papier est créé en 1628 puis transformé en usine à papier en 1841, par Laroche Joubert et Cie et Sazerac de Forge, propriétaires des bâtiments. En 1890, elle est achetée par Deschamps, de Voeuil, et transformée en usine de feutre pour papeterie. En 1748, il y a quatre roues et deux cuves ...

Moulin à papier, puis usine à papier Laroche Joubert, actuellement usine de feutre pour papeterie Deschamps et Cie

-

Titre : Moulin à papier, puis usine à papier Laroche Joubert, actuellement usine de feutre pour papeterie Deschamps et Cie

-

Période : 2e quart 17e siècle , 2e quart 19e siècle , 4e quart 19e siècle

-

Localisation : Charente , Nersac , $result.adressePrincipale

-

Date d'enquête : 1988

-

Auteur du dossier : Van Riesen Wulf

-

Copyright : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

-

-

Moulin à blé de Basseau, puis usine à papier Laroche Joubert, actuellement cartonnerie Godard

DossierDossier d'oeuvre architecture

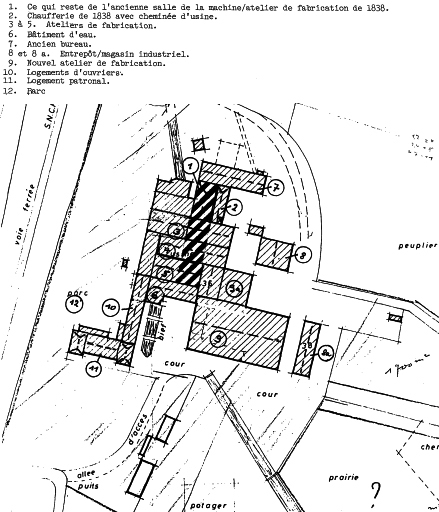

Un des quatre moulins à blé, de date inconnue, existants sur le barrage de Basseau, est transformé, en 1857, en annexe de la papeterie du Martinet, par Laroche frères. En 1885, on essaye de transformer les quatre moulins en usine de pâte de bois. Après la faillite de Laroche frères, l'ensemble est acheté, en 1888, par la Papeterie Laroche-Joubert ...

Moulin à blé de Basseau, puis usine à papier Laroche Joubert, actuellement cartonnerie Godard

-

Titre : Moulin à blé de Basseau, puis usine à papier Laroche Joubert, actuellement cartonnerie Godard

-

Période : 4e quart 19e siècle , 1er quart 20e siècle , 2e quart 20e siècle , 3e quart 20e siècle

-

Localisation : Charente , Saint-Michel , $result.adressePrincipale

-

Date d'enquête : 1988

-

Auteur du dossier : Van Riesen Wulf

-

Copyright : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

-

-

Moulin à papier, puis usine de pâte à papier, dite du Grand-Girac

DossierDossier d'oeuvre architecture

Cette usine de pâte à papier est construite vers 1840 sur l'emplacement de deux anciens moulins à papier dont l'origine remonte à 1557. La Ferrière, propriétaire vers 1850, l'afferme à Laroche du Martinet, qui en fait une annexe de l'usine de Breuty. L'usine est vendue en 1888 à Laroche Joubert, qui y prépare la pâte à papier à base de chiffon ...

Moulin à papier, puis usine de pâte à papier, dite du Grand-Girac

-

Titre : Moulin à papier, puis usine de pâte à papier, dite du Grand-Girac

-

Période : 3e quart 16e siècle (détruit) , 19e siècle

-

Localisation : Charente , La Couronne , $result.adressePrincipale

-

Date d'enquête : 1988

-

Auteur du dossier : Van Riesen Wulf

-

Copyright : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

-

-

Usine à papier, usine de pâte à papier Laroche Joubert et Cie, puis usine de feutre

DossierDossier d'oeuvre architecture

Cette usine à papier est construite vers 1850, sur l'emplacement d'un moulin à blé d'époque inconnue, pour Laroche Joubert, Dumergue, Lacroix et Cie. Dans les années 1880, il ne s'y fabrique que de la pâte à papier pour les autres usines de la société ...

Usine à papier, usine de pâte à papier Laroche Joubert et Cie, puis usine de feutre

-

Titre : Usine à papier, usine de pâte à papier Laroche Joubert et Cie, puis usine de feutre

-

Auteur de l'oeuvre : Montemboeuf

-

Période : milieu 19e siècle , 4e quart 19e siècle

-

Localisation : Charente , Nersac , $result.adressePrincipale

-

Date d'enquête : 1988

-

Auteur du dossier : Van Riesen Wulf

-

Copyright : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

-

-

Usine de façonnage de Laroche-Joubert

DossierDossier d'oeuvre architecture

Cette usine de façonnage des papiers fabriqués à l'usine de Basseau à Saint-Michel a été créée en 1843, Rampe du Palet à l'Houmeau (actuelle rue Léonard-Jarraud). Elle est aussi nommée usine de l'Eperon. Elle est agrandie dans la deuxième moitié du 19e siècle ...

Usine de façonnage de Laroche-Joubert

-

Titre : Usine de façonnage de Laroche-Joubert

-

Période : 2e quart 19e siècle , 2e moitié 19e siècle

-

Localisation : Charente , Angoulême , $result.adressePrincipale

-

Date d'enquête : 1988

-

Auteur du dossier : Van Riesen Wulf

-

Copyright : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

-

Webdocumentaire

-

Webdocumentaire : Le patrimoine industriel de Poitou-Charentes

Initialement publié en 2007, retrouvez le webdocumentaire consacré au patrimoine industriel de l'ex-région Poitou-Charentes. Mille usines identifiées en Poitou-Charentes témoignent de l’industrialisation du territoire, du 17e siècle à la fin du 20e. En partant de ces traces inscrites dans les paysages, plusieurs synthèses aident à mieux comprendre l’activité industrielle des siècles passés.