« Une vie, une usine » : Les dames du Nil – Papeterie J. Bardou-le Nil - Saint-Cybard, Angoulême

Henriette M., Pierrette B., Édith R., Monique N. et Marguerite B. ont travaillé dans les ateliers de la Papeterie Joseph Bardou-le Nil, à Saint-Cybard, à Angoulême (Charente). Elles racontent l'ambiance, l'organisation des ateliers, la fabrication des papiers minces, ainsi que la découpe et le façonnage des cahiers de papier à cigarettes, des années 1950 à 1970.

Carnet du patrimoine

Publié le 26 mars 2015

# Charente, Angoulême

# Opération d'inventaire : Mémoires ouvrières en Poitou-Charentes

# Usine à papier ; moulin à papier

# 3e quart 20e siècle

Portrait sonore "Les dames de Saint-Cybard"

Monique et Marguerite, anciennes ouvrières de la papeterie J Bardou-le Nil à Saint-Cybard, retournent sur leur lieu de travail 40 ans plus tard.

De Saint-Cybard à Cothiers

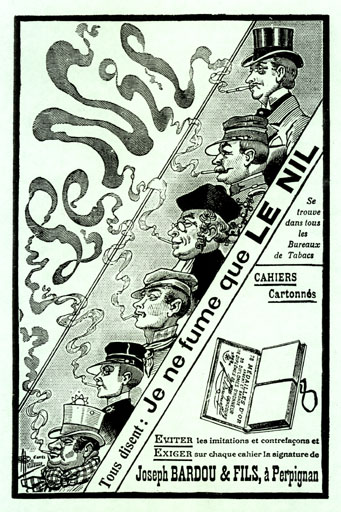

De 1919 à 1970, des millions de cahiers de papier à cigarette de la marque Le Nil sont fabriqués dans le quartier de Saint-Cybard à Angoulême. Dans cette papeterie de la société J. Bardou-le Nil, de nombreuses femmes sont employées pour le façonnage de ces cahiers, tandis que des hommes, en moindre nombre, fabriquent le papier.

À la fin de l'année 1970, progressivement, les ateliers de Saint-Cybard sont transférés sur le site de Cothiers, à La Couronne, qui appartient aussi à la société J. Bardou- le Nil depuis 1943.

Le papier mince comme spécialité

L’entreprise est spécialisée dans le papier à cigarette et tout autre papier mince : pelure, bible, serpente. Les activités de fabrication et de façonnage sont très cloisonnées « Je crois bien qu’à ce moment-là, je ne les avais jamais vues, les machines à papier. »

Le travail des femmes au Nil

Les cahiers de papier à cigarette sont faits manuellement avant l’utilisation de machines : « Quand je suis rentrée en 1945, on faisait des cahiers à la main, il y avait quelques machines, mais c’était surtout des cahiers à la main sur de grandes tables et puis, chacune avait un taux à respecter, d’abord à arriver à faire et après à maintenir. On avait 20 boîtes de 100 à faire ».

La fabrication des cahiers de papier à cigarette : « après les gommeuses ça remontait dans la salle aux enchevêtreuses, où il y avait cinquante machines pour faire les petits cahiers, dans un brouillard, dans l’humidité et tout…»

Le triage : « on appelait ça des ponts avec des hauteurs de papier dessus ; on prenait des poignées qu’on mettait sur une table et on triait le papier par transparence, on regardait les défauts et après on les mettait sur un pont, on l’équerrait le mieux possible parce qu’après, c’était recoupé. »

Le comptage des ramettes : « Elles comptaient à la main, alors elles faisaient l’éventail avec leurs doigts, elles recomptaient comme ça : 25, 50, 100. Les quatre doigts faisaient les 100 feuilles. Alors elles devaient mettre une petite fiche pour marquer que c’était 100 feuilles et elles reprenaient et elles allaient jusqu’à 500. »

Une entreprise paternaliste

Les employés de l'entreprise bénéficient de nombreux avantages : niveau de salaires, primes et gratifications, ainsi que de crèches, garderies pour les enfants des employés, service médico-social, comité d'entraide, jardins et logements ouvriers. Des femmes choisissent parfois de travailler ici : « Quand mon fils est né, il fallait que je le mette à la crèche et, là, il y avait une crèche, alors j’ai demandé à entrer ; à l’époque, on trouvait du travail facilement. »

Les dirigeants, catholiques très pratiquants, rassemblent les employés et leur famille une ou deux fois par an, à l'occasion des fêtes du Sacré-Cœur et de Noël : « Monsieur Broussaud avait dédié son usine au Sacré-Cœur, donc on le fêtait tous les ans ».

Un beau souvenir : la fête du centenaire du Nil

Pour leur centenaire, les papeteries du Nil organisent, le 7 mai 1949, une grande fête réunissant tous les employés et de nombreuses personnalités. Celle-ci est restée gravée dans la mémoire des participants. Un ouvrage, intitulé Petite anthologie de la cigarette, est publié à cette occasion.

Les préparatifs ont été assurés par une vingtaine d’employés pendant plusieurs mois. Tous les bâtiments ont été rénovés et les peintures refaites. Une entrée en maçonnerie a été construite sur la route de Bordeaux, avec en son centre, un écusson lumineux représentant l’emblème de la maison, l’éléphant blanc.Un magasin à papier, vidé de ses marchandises, a été aménagé pour l’occasion et décoré par des milliers de fleurs en papier multicolore.

Au banquet de 750 couverts, préparé par deux traiteurs, ont été conviés les employés de Saint-Cybard et de Cothiers ainsi que des personnalités locales, régionales et même nationales. Une quinzaine de discours ont été prononcés au dessert. Tables et chaises ont ensuite laissé place à un bal animé par un orchestre.

Remerciements à Henriette M., Pierrette B., Édith R., Monique N. et Marguerite B.

Auteure : Pascale Moisdon

Ressources documentaires

Dossier d'inventaire

-

Moulins à blé, à foulon et à papier, puis usine à papier de cigarettes J. Bardou-Le-Nil

DossierDossier d'oeuvre architecture

Trois moulins à blé et un moulin à foulon, appartenant à l'abbaye Saint-Cybard, sont vendus comme biens nationaux en 1791 à Gratereau, qui y installe un moulin à papier sur la parcelle 147. Un abattoir s'ajoute sur la parcelle 143 durant le premier quart du 19e siècle ...

Moulins à blé, à foulon et à papier, puis usine à papier de cigarettes J. Bardou-Le-Nil

-

Titre : Moulins à blé, à foulon et à papier, puis usine à papier de cigarettes J. Bardou-Le-Nil

-

Période : 1er quart 19e siècle , 2e quart 19e siècle , 2e moitié 19e siècle , 2e quart 20e siècle , 4e quart 20e siècle

-

Localisation : Charente , Angoulême , $result.adressePrincipale

-

Date d'enquête : 1988

-

Auteur du dossier : Van Riesen Wulf , Moisdon Pascale

-

Copyright : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

-

Webdocumentaire

-

Webdocumentaire : Le patrimoine industriel de Poitou-Charentes

Initialement publié en 2007, retrouvez le webdocumentaire consacré au patrimoine industriel de l'ex-région Poitou-Charentes. Mille usines identifiées en Poitou-Charentes témoignent de l’industrialisation du territoire, du 17e siècle à la fin du 20e. En partant de ces traces inscrites dans les paysages, plusieurs synthèses aident à mieux comprendre l’activité industrielle des siècles passés.