0 avis

Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Barthélemy

France > Nouvelle-Aquitaine > Landes > Rion-des-Landes

Historique

L'église de Rion ne conserve actuellement aucun vestige de son décor ante-révolutionnaire, à l'exception notable de son portail roman. Quant au mobilier qui la garnissait sous l'Ancien Régime, il n'en subsiste qu'une cloche du XIVe siècle (sans doute la plus ancienne du département des Landes) et une chaire à prêcher des années 1750-1770, attribuable aux sculpteurs montois Pierre ou Jean Floché, mais considérablement remaniée en 1865. En 1728, comme le signale l'abbé Daugé dans sa monographie paroissiale (1912), l'édifice possédait cinq autels, dédiés respectivement à saint Barthélemy (maître-autel), Notre-Dame, saint Michel, saint Roch et saint Jean, tous disparus. Le mieux documenté est l'autel de la Vierge : transformé et décoré en 1778 par le maître menuisier Jean Castandet et par le sculpteur Antoine II Giraudy, de Lescar, il comportait, entre autres ornements, un groupe sculpté de la Vierge de pitié, deux bas-reliefs de l'Annonciation et de la Visitation, un haut-relief de l'Assomption et deux statues "l'une jacobine avec le chapelet et l'autre carme avec le suaire (sic pour scapulaire)", sans doute Saint Dominique et Saint Simon Stock, le tout richement polychromé et doré.

A la Révolution, l'église est en grande partie dépouillée de ses ornements : son argenterie, d'un poids de vingt livres et seize onces (lampe, croix, encensoir, navette, baiser de paix), est confisquée - du moins officiellement - en novembre 1792 ; ses cloches (à une exception près) sont réquisitionnées en décembre 1793. Les autels sont détruits lors de l'affectation de l'édifice au culte de la Raison en 1794. Le reste du mobilier est inventorié le 18 nivôse an III (voir annexe 4) et vendu à l'encan quelques jours plus tard.

Après le rétablissement du culte en 1801, les desservants et les marguilliers successifs de l'église (Jean I Bellegarde, Jean II Bellegarde, Thomas Dupon, Girons Cuzacq, Mathieu Maisonnave, Jean Darrouzet) s'emploient à remeubler l'édifice, en commençant par les objets cultuels et les ornements liturgiques indispensables, puis en poursuivant par le mobilier monumental : en juin 1825, "des Italiens" (sans doute des stucateurs tessinois ou comasques) construisent un nouveau maître-autel, qui sera doré en 1842 ; un autel dédié à saint Roch est acquis pour 780 francs en 1827, suivi par un dais de procession. Une statue de saint Barthélemy, patron de la paroisse, vient orner l'autel majeur en juillet 1826, tandis que le doreur saint-séverin Guilhaume Lagarde dore croix et chandeliers d'autel. En novembre 1847, le saintier lorrain Auguste Martin fond deux nouvelles cloches au pied de l'église. Un chemin de croix en gravures est installé dans la nef en 1852. Les inventaires de 1838 et de 1841 décrivent une église dûment pourvue de tout le nécessaire.

A l'occasion de la vaste campagne d'agrandissement et de restauration de l'édifice en 1868, qui voit la reconstruction presque complète du massif occidental et l'édification d'un collatéral au sud, l'ensemble mobilier subit également une importante rénovation. L'architecte Gustave Alaux dessine un nouveau maître-autel, dont la réalisation est sans doute confiée à son collaborateur habituel, le Bordelais Bernard Jabouin. Les autels latéraux, désormais dédiés à la Vierge et à saint Joseph, sont aussi renouvelés, de même que les confessionnaux, sièges de célébrant et meubles de sacristie, et la chaire du XVIIIe siècle est redécorée au goût néogothique du jour. Le verrier bordelais Isidore Pomès garnit la même année les nouvelles fenêtres du chœur de grandes verrières à personnages. A la fin du siècle, des dons de particuliers viennent compléter le décor avec de nombreuses statues de série. Le curé Claverie, enfin, fait exécuter par le décorateur local J. Ducournau, entre 1892 et 1897, des peintures murales couvrant l'intégralité des murs et des voûtes, aujourd'hui connues par des cartes postales anciennes.

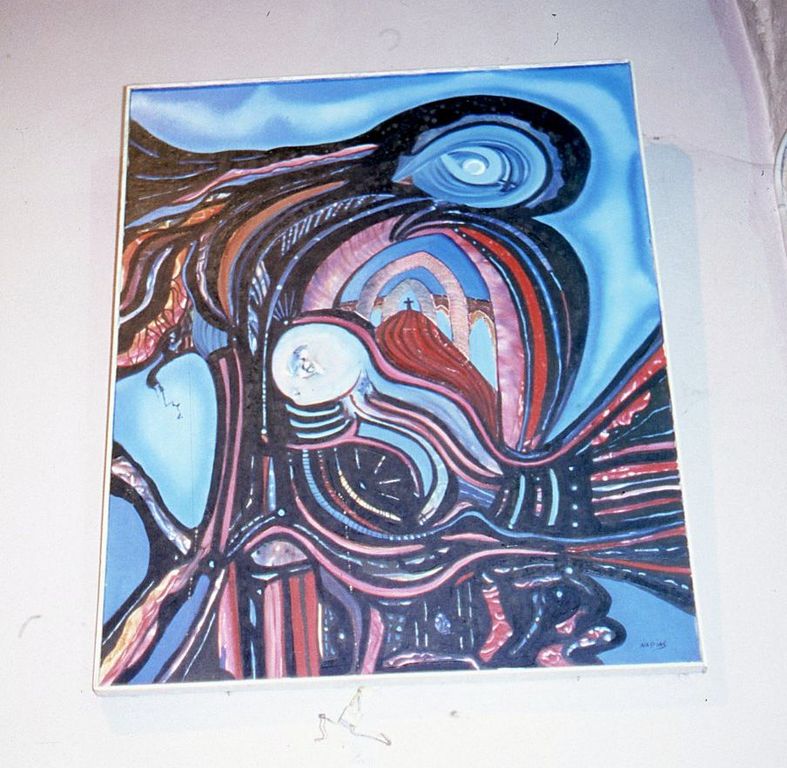

Le XXe siècle n'apporte que des ajouts mineurs à cet ensemble, le principal étant un monument aux morts installé dans le collatéral sud après la Grande Guerre. Un orgue par le facteur palois Pesce est construit en 1972 (d'abord installé dans le bas-côté sud, puis à la tribune en 2011). Le dernier ajout en date est la pose, dans les baies orientales des bas-côtés, de vitraux symboliques par le verrier dacquois Brigitte Nogaro en 2010. Entre temps, la réforme liturgique de Vatican II a entraîné dans les années 1970-1980 la suppression du maître-autel de Gustave Alaux et celle des peintures murales de Ducournau.

La sacristie conserve actuellement un riche ensemble d'objets cultuels en argent (par les orfèvres Favier frères, Demarquet frères, P. et G. Gille, Berger et Nesme) et en bronze (par les fabriques Haussaire, Dubois et Bouvart) de la seconde moitié du XIXe et du début du XXe siècle. Des objets acquis au lendemain de la Révolution par les desservants et marguilliers de l'église, seul subsiste un calice de 1798-1809 exécuté par un orfèvre bordelais anonyme et acheté par le curé Baffoigne en 1807.

Détail de l'historique

Informations complémentaires

| Type de dossier |

Mobilier |

|---|---|

| Référence du dossier |

IM40007356 |

| Dossier réalisé par |

Maisonnave Jean-Philippe

|

| Cadre d'étude |

|

| Date d'enquête |

2018 |

| Copyrights |

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel |

| Citer ce contenu |

Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Barthélemy, Dossier réalisé par Maisonnave Jean-Philippe, (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/7bda99ae-1937-4d8d-a3db-153d9825cbeb |

| Titre courant |

Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Barthélemy |

|---|---|

| Parties constituantes non étudiées |

autel confessionnal bénitier clôture de choeur clôture des fonts baptismaux lutrin prie-Dieu armoire chandelier d'autel chandelier d'église sonnette d'autel boîte à hosties pupitre-thabor ampoule à saint chrême encensoir navette à encens cuiller à encens seau à eau bénite croix de procession tronc à quêter croix étole statue tableau livre |