L’inventaire du patrimoine des habitants paysagistes en Nouvelle-Aquitaine

Les habitants paysagistes sont des créateurs autodidactes qui transforment leur espace domestique en une œuvre à part entière : jardins peuplés de sculptures, maisons décorées de mosaïques, musées personnels en intérieur ou en plein air… Leurs créations, personnelles et inventives, ont été produites avec leurs propres moyens, sans se soucier des courants artistiques ou des réactions parfois hostiles du voisinage.

Après l’étude d’inventaire du Jardin de Gabriel menée en 2009, la Région réalise une opération d’inventaire du patrimoine des habitants paysagistes à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Lancée en 2024, pour une durée de trois ans, cette étude vise à identifier un maximum de sites, grâce à un travail en réseau.

Carnet du patrimoine

Publié le 15 novembre 2024

# Région Nouvelle-Aquitaine

# Opération d'inventaire : patrimoine des habitants paysagistes

# Sculptures, peintures, mosaïques, installations

# 20e et 21e siècle

Des artistes ou des créateurs

On les appelle « habitants paysagistes », « inspirés du bord des routes », ou encore « bâtisseurs de l’imaginaire ». On les compare souvent au facteur Cheval, qui reste la figure la plus emblématique de ces créateurs autodidactes. Ils passent par des modes opératoires différents – la sculpture, la peinture, la mosaïque… – mais tous ont en commun le besoin irrépressible de créer et la volonté de répandre leurs créations dans leur maison ou leur jardin, au point de transformer cet espace en une œuvre. Certains se qualifient d’ « artistes », d’autres ne le revendiquent pas. La plupart aimeraient cependant que leur œuvre perdure après leur décès.

En se lançant dans cet acte créateur, ils bousculent un certain code social. Provenant d’un milieu populaire et sans formation artistique, ils livrent au regard de tous leurs créations, qu’elles soient naïves, brutes ou singulières. Presque tous commencent à créer à un âge avancé, profitant du passage à la retraite ou trouvant dans cette occupation un nouvel élan après un accident de la vie. Ils démontrent à la fois que la création artistique est à la portée de tous et qu’il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves d’enfants.

Des œuvres sculptées, peintes ou assemblées

Ils nous lèguent des œuvres atypiques, originales et inspirées, nommées parfois « environnements visionnaires » ou « environnements populaires spontanés ». Ces maisons ou ces jardins sont le plus souvent des compositions, plus ou moins réfléchies, dont la forme et les matériaux varient largement. Certains décorent les façades de leur maison de mosaïques ou de fresques peintes ou en ciment teinté. D’autres peuplent leur jardin ou leur cour d’innombrables statues en ciment ou d’installations composées de pièces métalliques ou de matériaux de récupération divers. Plusieurs d’entre eux constituent des architectures miniatures faites de cailloux agglomérés ou de tout autre matériau.

Ces productions sont d’une grande variété et révèlent des univers dont la poésie ne cesse d’émouvoir, en partie parce qu’ils sont des livres ouverts sur les passions, les rêves, parfois les peines d’hommes et de femmes qui semblent avoir trouvé, dans cet acte créateur, un sens à leur vie.

L’inventaire participatif

Le nombre de ces « environnements » peut être estimé à plusieurs centaines en Nouvelle-Aquitaine. Beaucoup disparaissent, peu de temps après le décès du créateur, dans une certaine indifférence des acteurs locaux et des institutions patrimoniales. L’objectif de cette étude n’est pas de sauvegarder la totalité de ces œuvres, mais au minimum de les repérer, de les documenter et de nourrir la réflexion sur le devenir de ces sites atypiques.

La principale difficulté est de repérer ces sites disséminés sur un très grand territoire. Un outil cartographique participatif est donc proposé pour permettre de documenter un maximum de sites. Il est mis à disposition des internautes, qu’ils soient professionnels du patrimoine ou amateurs, afin de faire connaître et intégrer dans l’étude des sites qu’ils ont identifiés dans leur voisinage ou dans leurs déplacements. Il est possible de l’utiliser sur le terrain avec un téléphone mobile, ou de l’alimenter chez soi au moyen d’un ordinateur.

Les sites connus à ce jour dans le cadre de l’étude y sont intégrés et sont progressivement complétés par les sites identifiés par les internautes. Un tri sera fait régulièrement pour conserver ceux qui correspondent à la thématique des habitants paysagistes et supprimer les sites qui ne répondent pas à la thématique. Il est également possible d’ajouter des informations ou documents pour les sites déjà identifiés en contactant le service Patrimoine et Inventaire.

Quelques exemples de sites bien identifiés

Le Jardin de Gabriel est l’œuvre de Gabriel Albert (1904-2000), menuisier de profession, qui se lance à 65 ans, et pour une durée de 20 ans, dans la création de 420 statues et bustes en ciment armé, représentant des personnages célèbres et anonymes, et quelques animaux. Il dispose ses sculptures dans son jardin et les livre au regard des usagers de la route départementale reliant Saintes à Aulnay, en Charente-Maritime. Le Jardin de Gabriel a fait l’objet d’un inventaire du patrimoine en 2009. Il a été inscrit au titre des Monuments historiques en 2011 et il est aujourd’hui la propriété de la Région Nouvelle-Aquitaine.

La Maison de la Gaieté, à Chérac (Charente-Maritime), est également inscrite Monument historique depuis 2014. Ce café, restaurant, cabaret, salle de spectacle et de cinéma, a été décoré de mosaïques par son propriétaire, Ismaël Villéger (1881-1963) et par son fils Guy (1926-2007), à partir de 1937 et jusque dans les années 1950. Des millions de tesselles – morceaux de vaisselle cassée – ont été nécessaires pour orner les façades extérieures de l’établissement et décorer l’intérieur de tableaux, vases et meubles ornés de mosaïque.

Le Musée de Loulou a été créé par André Degorças (1942-), surnommé Loulou, maçon et sculpteur autodidacte à Genté (Charente). Après avoir réalisé dans sa jeunesse quatre statues en ciment représentant Sheila et des autoportraits, il se lance dans la production de nombreuses œuvres en ciment, en pierre et en métal, qui se déploient à profusion dans sa cour, du sol jusqu’aux toits, et dans les espaces intérieurs. Son inventivité, l’originalité de ses thématiques favorites – les escargots, les femmes, les célébrités, l’astronomie et les extra-terrestres – entrainent dans un univers truculent et rempli de facéties.

La Bohême, à Yviers (Charente), est un environnement dont l’auteur est Lucien Favreau (1912-1990), plâtrier de profession, qui commence à créer en 1963 peu après la mort de son chien Zappy. Après avoir construit le tombeau de son chien, il crée de nombreuses statues en ciment armé qu’il dispose sur sa propriété de part et d’autre de la route. Il décore la façade de sa maison de bas-reliefs en ciment teint et il peint de nombreux tableaux et bas-reliefs en plâtre qui ornent les murs intérieurs de sa maison. Ses représentations sont variées : célébrités, membres de sa famille, animaux, représentations symboliques, mythologiques ou religieuses, mais aussi des scènes remplies d’humour ou au contraire abordant des thèmes graves tels que la Shoah.

Le Village de Masgot est un hameau situé dans la commune de Fransèches, dans la Creuse, décoré au 19e siècle par le tailleur de pierre et sculpteur autodidacte François Michaud (1810-1890). A partir du granit présent dans son environnement, il sculpte des animaux, des végétaux, des personnalités politiques et des anonymes et décore les façades et abords de ses deux maisons successives et de son potager. Il y ajoute quelques inscriptions gravées, en français, en latin et en grec, ainsi qu’un rébus. François Michaud est considéré comme l’un des plus anciens habitants paysagistes connus en France.

Le Musée Antoine Paucard, situé à Saint-Salvadour (Corrèze), est un ensemble de statues, principalement en granit, réalisées par un homme aux multiples facettes. Militaire, puis maçon et agriculteur, Antoine Paucard (1886-1980) devient également écrivain, poète et chansonnier, en français et en occitan. Il rédige 120 carnets, entre les années 1930 et 1970, évoquant la politique, les questions mystiques, l’histoire, la ruralité et plus largement le monde qui l’entoure. Vers 1950, il commence à sculpter et réalise une cinquantaine de statues qu’il expose au public dans une dépendance de sa maison. Après sa mort, la Commune de Saint-Salvadour hérite des carnets et de ses sculptures, déplacées dans un ancien préau proche de la mairie.

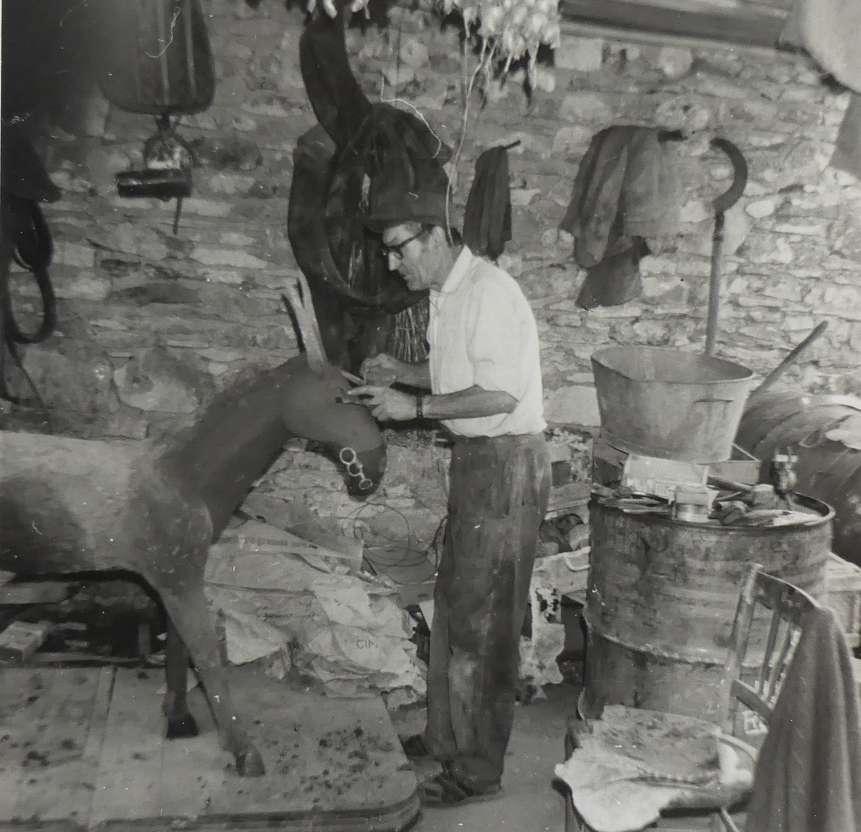

Le monde imaginaire de Franck Barret (1909-1988), à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), est un ensemble de sculptures en argile et matières végétales confectionnées, entre les années 1940 et 1960, par cet agriculteur qui a dû abandonner sa passion pour le cyclisme en raison d’un grave accident. Ses œuvres, représentant des personnages historiques, religieux, fictifs ou imaginaires, mais aussi des animaux et des monuments, témoignent d’un imaginaire très développé, inspiré par des visions. Ces œuvres étaient conservées à l’intérieur de la maison du créateur, et certaines d’entre elles ont été détruites. D’autres ont été sauvées et exposées au Musée du Pays Foyen.

Le parc animalier de Jean-Prosper Gilis (1907-1974), à Saint-Front-sur-Lémance (Lot-et-Garonne), est un ensemble de statues en ciment disposées sur un coteau en bordure de route, face à la maison de leur créateur, maçon et agriculteur de profession. Handicapé à la suite d’un accident avec une vache dans les années 1960, il arrête son travail et se découvre une passion pour le modelage. En quelques années, il crée une soixantaine de sculptures représentant essentiellement des animaux, mais aussi quelques humains et les personnages fictifs tirés du dessin animé Le manège enchanté.

L’étude intégrera, au cas par cas, d’autres créateurs atypiques, qui ne répondent pas totalement à la définition des habitants paysagistes, mais qui ont également, chacun à leur façon, aménagé des environnements atypiques avec leurs créations singulières : Pierre Mordin, dit « Shasmoukine » à Gorodka, Jean Rameau et le Pourtaou, Louis Léon de Brondeau et le « château aux assiettes », Pierre Rapeau et le « bois aux créatures »…

Auteur : Yann Ourry

Pour aller plus loin

Les institutions patrimoniales se sont jusqu’ici peu intéressées à cette thématique. Les musées se sont davantage emparés du sujet. En Nouvelle-Aquitaine, le Musée de la Création Franche à Bègles et le Musée Cécile Sabourdy à Vicq-sur-Breuilh , spécialisés dans l’art brut, naïf ou singulier, abordent la thématique des habitants paysagistes dans leurs expositions temporaires ou permanentes. Certains « environnements » sont également ouverts à la visite, épisodiquement ou de façon plus étendue (il est conseillé de se renseigner avant tout déplacement sur site) :

- Le Village de Masgot

- Le Jardin de Gabriel

- Le Musée Paucard

- La Maison de la Gaieté

- Le Musée du Pays Foyen, à Sainte-Foy-la-Grande, expose de nombreuses œuvres de Franck Barret

- André Degorças, à Genté, accueille volontiers les visiteurs dans son Musée de Loulou.

Des dossiers et des articles seront publiés régulièrement pour rendre compte de l’avancée de l’étude et des principales découvertes.

Certaines sources imprimées (ouvrages et périodiques) ou en ligne (sites Internet d’institutionnels ou d’amateurs passionnés) permettent d’en savoir plus sur les habitants paysagistes.

Orientation bibliographique

- EHRMANN Gilles, Les inspirés et leurs demeures, 1962.

- LACARRIERE Jacques, VERROUST Jacques, Les inspirés du bord des routes, 1978.

- LASSUS Bernard, Jardins imaginaires, 1977.

- MONTPIED Bruno, Eloge des jardins anarchiques, L’insomniaque, 2011.

- MONTPIED Bruno, Le Gazouillis des éléphants : Tentative d’inventaire général des environnements spontanés et chimériques créés en France par des autodidactes populaires, bruts, naïfs, excentriques, loufoques, brindezingues, ou tout simplement inventifs, passés, présents et en devenir, en plein air ou sous terre (quelquefois en intérieur), pour le plaisir de leurs auteurs et de quelques amateurs de passage, Éditions du Sandre, 2017 (réédition 2024).

- PREVOST Claude, PREVOST Clovis, Les bâtisseurs de l’imaginaire, Editions de l’Est, 1990 (réédition 2016).