Du jeu de paume à la pelote basque : des pratiques sportives Ô combien vivantes

Carnet du Patrimoine

Publié le 21 janvier 2025

# Nouvelle-Aquitaine

# Opération d'inventaire : Hors Opération

# patrimoine du sport

# du 15ème au 21ème siècle

Aux origines de la pelote basque : le jeu de paume

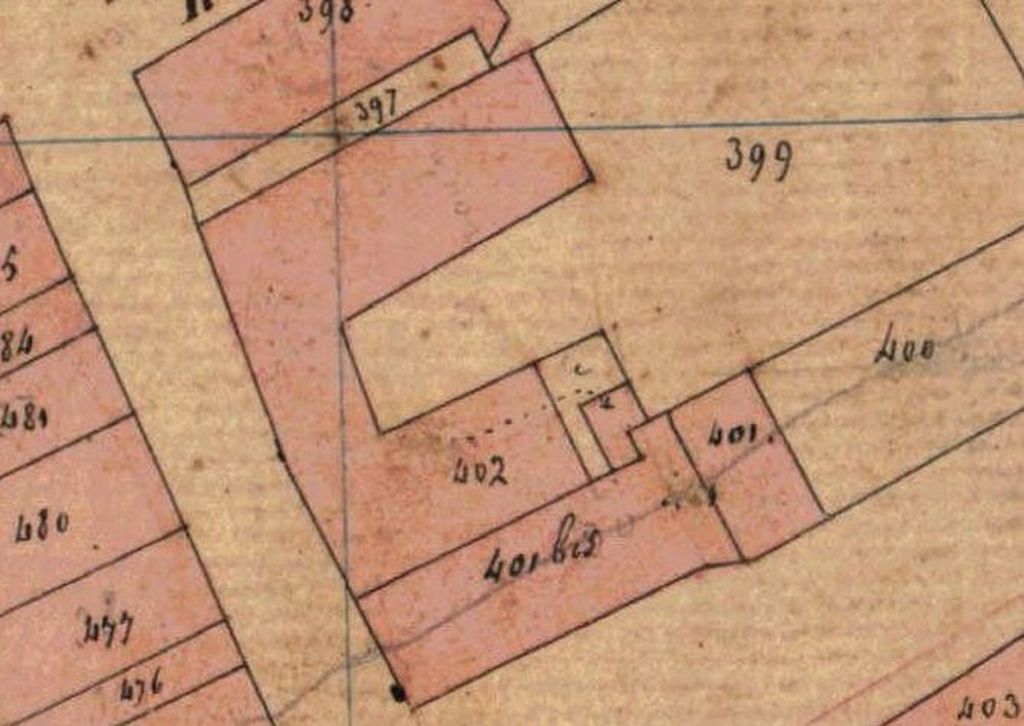

Le mot « pelote » est apparu tardivement dans la seconde moitié du XIXe siècle pour désigner les jeux de balle pratiqués au Pays Basque. Auparavant, les articles de journaux, les guides de voyage ou même le cadastre ancien – quand il s’agissait de désigner un lieu – parlaient de « jeu de paume » en référence à une tradition multiséculaire présente en France et en Europe.

Pratiqué dès le Moyen Âge par toutes les couches de la société, avec un engouement sans précédent à partir des XVe et XVIe siècles, le jeu de paume est à l’origine de bon nombre de jeux de balle. Cette appellation renvoie en réalité à deux formes de jeu – la longue paume et la courte paume – dont l’origine et les caractéristiques pour les périodes les plus anciennes sont difficiles à appréhender en raison de la rareté des documents antérieurs au XVIe siècle. Quoi qu’il en soit, la France fut l’un des pays les plus en pointe en Europe dans ce domaine.

La longue paume

A priori la plus ancienne, la longue paume se pratiquait en plein air, partout où l’espace le permettait : ancien fossé de château ou de ville, parc, clairière, rue, place, etc. Elle fut d’abord jouée à main nue, avec des bandelettes de protection, puis avec un gant de cuir et un battoir en bois, avant l’apparition à la fin du XVe siècle ou au XVIe siècle de raquettes tendues de cordes, de toile ou de parchemin.

Elle connut dès l’origine les faveurs de la noblesse au plus haut niveau. On sait ainsi que le roi de France Louis X le Hutin (1314-1316) mourut soudainement après une partie de jeu de paume dans le bois de Vincennes. Cet évènement dramatique fit de lui le premier joueur couronné attesté. Les mentions de rois s’adonnant à cette pratique – Charles V (1364-1380) à l’hôtel Saint-Pol à Paris, Charles VII (1422-1461) dans le bois de Vincennes – ou assistant régulièrement à des parties – Charles VI (1380-1422) dans les fossés du château de Creil-sur-Oise, Charles VIII (1483-1498) dans les fossés du château d’Amboise – sont ensuite fréquentes. D’après Brantôme, Charles IX (1560-1574) « aimait fort la longue paume ». Sully rapporte quant à lui qu’Henri IV (1589-1610) « jouait très bien et fort souvent à la longue paume et à la courte paume ». Louis XIII (1610-1643), selon son médecin Jean Héroard, y joua également dans son enfance à Nogent-le-Rotrou, à Compiègne, au Blanc-Mesnil et à Saint-Germain. Cette pratique commença ensuite à décliner pendant le règne de Louis XIV (1643-1715), même si elle resta tout au long de la période une pratique populaire par excellence, ne nécessitant aucun moyen particulier.

La courte paume

Le jeu de courte paume est une variante plus récente de la longue paume qui se caractérise par la présence d’un espace clos, couvert ou non, pourvu sur trois côtés de galeries dont le toit en appentis était pleinement utilisé au cours du jeu. L’origine de cette salle, qui prit le nom de jeu de paume par métonymie ou de tripot, pourrait remonter à la pratique attestée de jeux de balle dans les cloîtres des communautés religieuses, sans que l’on sache toutefois quelle en était la nature précise. Peut-être moins séduisante mais plus réaliste, une autre théorie repose sur le fait que la longue paume, lorsqu’elle était pratiquée dans la rue, utilisait les toits des auvents des boutiques pour l’engagement. Plusieurs documents l’attestent. Cette pratique en pleine rue n’était sans doute pas sans poser de problèmes avec la circulation ou les commerçants, justifiant la création d’espaces clos dédiés spécifiquement au jeu. Ces toits furent alors maintenus dans ces derniers grâce à la présence de ces galeries qui avaient par ailleurs l’avantage d’accueillir les spectateurs. En tout état de cause, c’est bien la courte paume qui prit un essor sans précédent à partir du XVIe siècle, notamment auprès de l’aristocratie. Bon nombre de demeures, royales ou seigneuriales, étaient dotées de tels espaces de jeu.

La phrase « Le mocqueur doist enduer mocquerie » fait référence aux vers de La Perrière tirés des emblèmes de son Théâtre des bons engins

publié en 1539 qui évoque et montre pour l’une des premières fois un jeu de courte paume.

Le jeu de paume en Nouvelle-Aquitaine

Cet engouement pour la courte paume s’observe en Nouvelle-Aquitaine où les exemples peuvent se multiplier. A Pau, le jeune Henri de Navarre, futur Henri IV (1589-1610), s’y adonnait régulièrement sous le regard bienveillant de Jeanne d’Albret qui voyait dans cette pratique l’excellente combinaison de la rigueur, de la discipline et du délassement. Le château connut plusieurs jeux de paume dont l’un était situé dans un bâtiment à l’est du domaine, au contact de la ville. On sait par ailleurs que l’on jouait à la longue paume dans la cour du château, au moins dès la première moitié du XVe siècle.

-

Ancien Jeu de Paume, puis trinquet et Maison Garchot

DossierPyrénées-Atlantiques > La Bastide-Clairence

Dossier d'oeuvre architecture

La documentation indique que le jeu de paume a été installé dans l'ancienne maison Berrio, du nom du prébendier de la confrérie de Saint-Nicolas, Bernard de Berrio, mort en 1387 ...

Ancien Jeu de Paume, puis trinquet et Maison Garchot

-

Titre : Ancien Jeu de Paume, puis trinquet et Maison Garchot

-

Période : 1er quart 16e siècle , limite 19e siècle 20e siècle , 1er quart 20e siècle

-

Protection : inscrit MH (2011/09/08)

-

Localisation : Pyrénées-Atlantiques , La Bastide-Clairence , $result.adressePrincipale

-

Date d'enquête : 2018

-

Auteur du dossier : Larralde Alexandra

-

Copyright : (c) Commune de La Bastide-Clairence

-

-

Château actuellement musée

DossierDossier d'oeuvre architecture

Les origines et la fortification du siteLe castrum de Pau est mentionné dans des actes officiels à partir de la fin du 12e siècle, Gaston IV de Béarn (1074-1130) ou Gaston VI Moncade (1173-1214) en étant les probables commanditaires ...

Château actuellement musée

-

Titre : Château actuellement musée

-

Auteur de l'oeuvre : Gaston IV de Béarn Gaston VI Moncade Gaston III de Foix-Béarn Lordat Sicard de Bardelon Bertrand de Gaston IV de Foix-Béarn Ancelet Gabriel-Auguste Catherine de Navarre Jean III de Navarre Henri II de Navarre Marguerite de Navarre Peyrer Peyroton de Tourner Pierre Vize Jérôme de Latapie Jean Lefranc Pierre-Bernard Latapie Vincent

-

Période : 12e siècle (incertitude) , 2e moitié 15e siècle , 1er quart 16e siècle , 3e quart 16e siècle , 4e quart 16e siècle , 1er quart 19e siècle , 2e quart 19e siècle , 3e quart 19e siècle

-

Protection : classé MH (1840)

-

Localisation : Pyrénées-Atlantiques , Pau , $result.adressePrincipale

-

Date d'enquête : 2010

-

Auteur du dossier : Pébay-Clottes Isabelle , Martin Franck , Devos Cécile

-

Copyright : (c) Ville de Pau

-

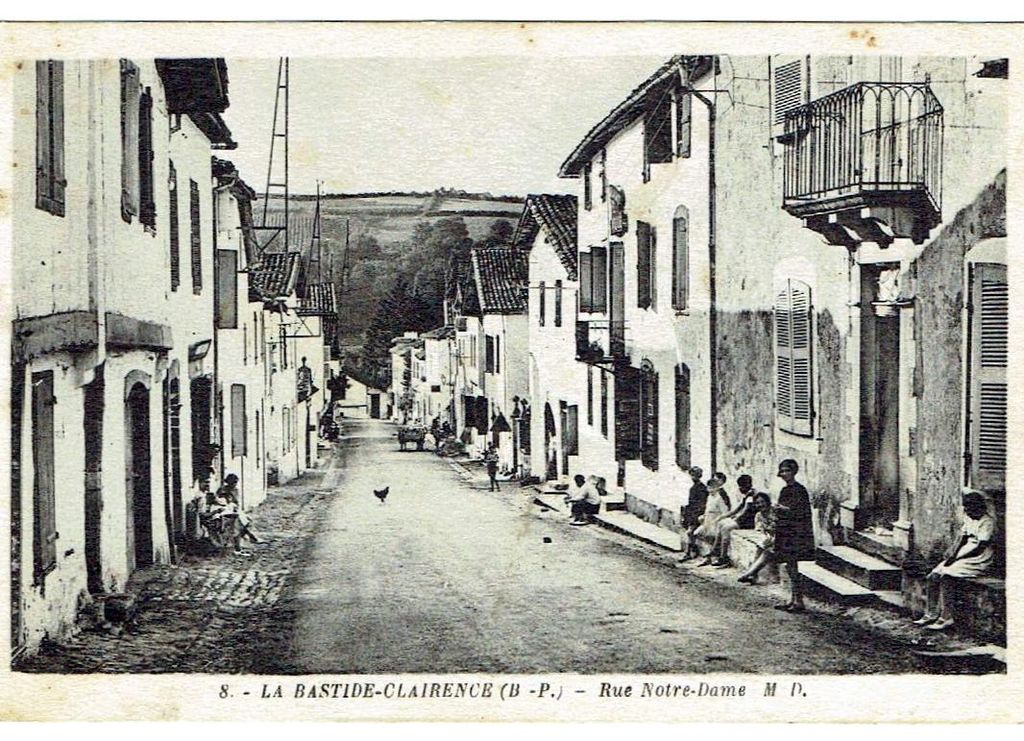

Un jeu de paume existait également au pied du château de Biron, appartenant à l’importante famille de Gontaut, et à Guéret, à côté des écuries de l’hôtel particulier des Moneyroux, dont le propriétaire à la fin du XVe siècle était Philippe Billon, trésorier des finances du duc Pierre de Bourdon et d’Anne de Beaujeu. Le Pays Basque compte encore aujourd’hui plusieurs tripots qui ont été transformés en trinquet mais qui ont gardé certaines dispositions du jeu de paume, comme à la Bastide-Clairence, l’un des plus anciens du monde encore en activité, à Bayonne au trinquet Saint-André datant du début du XVIIe siècle ou à Urrugne.

Les règles du jeu

Si des variantes existent dans les règles du jeu, le principe reste le même pour la longue ou courte paume, qu’elle soit jouée en individuel ou en équipe. Se faisant face de part et d’autre d’une ligne au sol pour la longue paume et d’une corde pour la courte paume, ancêtre du filet, les joueurs doivent se renvoyer une balle, de volée ou après le premier rebond. Des points peuvent être marqués directement lorsque par exemple, à la courte paume, la balle est envoyée dans les ouverts et dedans des galeries ou dans la grille placée sur la galerie du frontis. Un pan coupé était aménagé sur le mur latéral de droite, non loin du frontis. Il existe également un système de points indirects. Une faute ne génère pas en effet immédiatement un point, lorsqu’il y a par exemple deux rebonds, mais fait l’objet d’une marque au sol qui porte le nom de chasse. Après deux chasses, les joueurs changent de camp et, pour marquer un point, doivent provoquer une faute au-delà des chasses du camp adversaire. Les points se comptaient de 15 en 15 comme aujourd’hui au tennis.

Quelques expressions tirées du jeu de paume

- Epater la galerie : les galeries sont les espaces couverts ceinturant sur trois côtés le jeu de paume. Elles abritaient les spectateurs.

- Qui va à la chasse perd sa place : lorsqu’il y a deux chasses, on doit avoir un changement de camp.

- Tomber à pic : lorsque la balle tombe à l’angle du mur du fond et du sol, ce qui est pour le joueur la meilleure chasse possible et l’assurance de marquer un point.

- Rester sur le carreau : le carreau est le sol du jeu de paume, l’expression désigne celui qui a perdu une partie.

La pelote basque

Le nombre de spécialités de pelote basque peut varier en fonction des critères retenus et de son statut (en compétition ou traditionnel). La Fédération Française de Pelote Basque en comptabilise jusqu’à 22. Les plus anciennes d’entre elles sont directement issues de la courte ou longue paume.

Les espaces de jeu

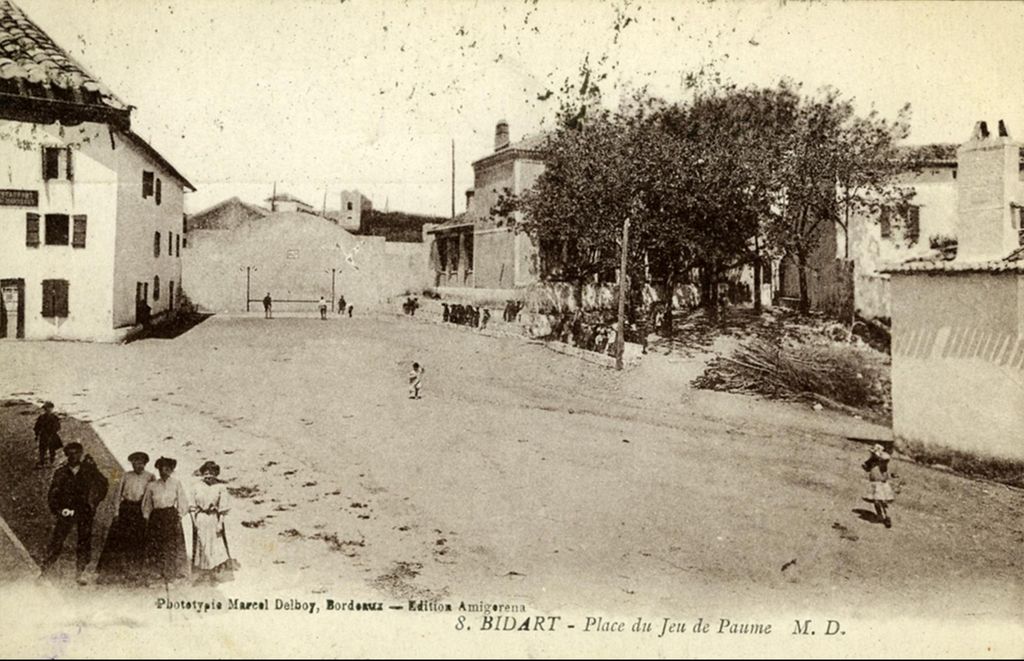

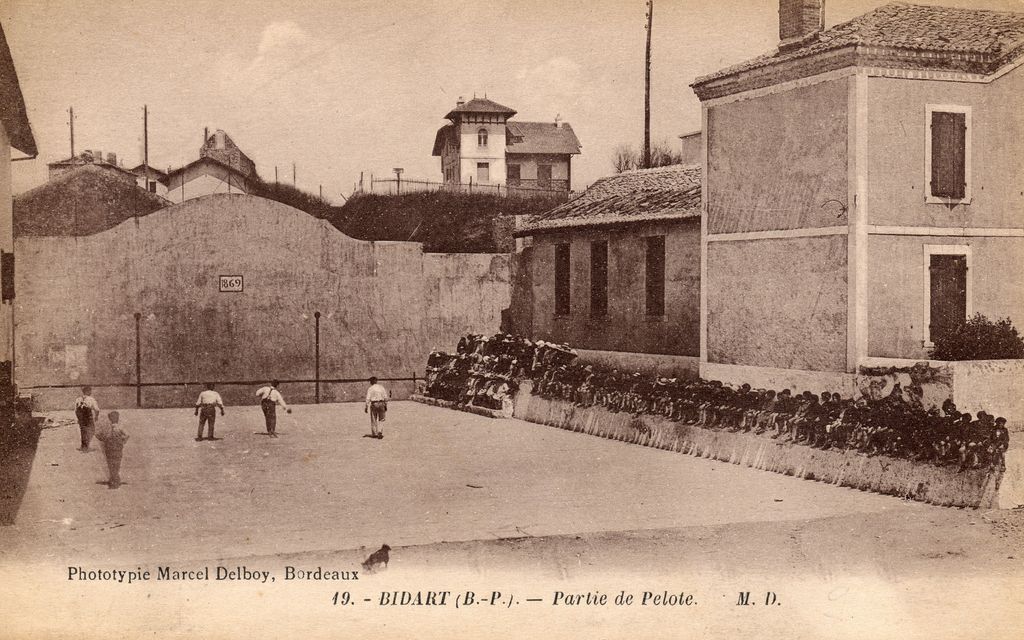

La place libre, marquée par la présence d’un fronton, est l’image archétypale des villages basques et, d’une manière plus générale, des territoires qui s’adonnent à la pelote (Landes, Gironde, Corrèze, etc.). Elle n’est pas seulement un espace de jeu inséré dans la trame urbaine, comme à Bidart, ou légèrement excentré pour gagner de l’espace, comme à Urrugne. Elle peut être également la raison d’être d’un réaménagement plus complet du bourg, qu’elle va conditionner dans sa forme comme dans son rapport aux autres éléments urbains. A Guéthary, l’architecte Ferdinand Brana (1895-1893) profite ainsi de la présence d’un fronton aménagé en 1910 pour donner une nouvelle centralité à la jeune station balnéaire en y bâtissant en 1925 une mairie. Fusionnant subtilement les fonctions de ces deux espaces, il aménage sur la façade principale une banquette destinée aux spectateurs des parties, tandis que la place libre joue le rôle de parvis pour la mairie.

La taille de la place libre et la hauteur du fronton peuvent varier par ailleurs, de manière parfois significative, pour permettre la pratique de différents jeux comme le grand chistera. A Bidart, un second fronton plus grand fut ainsi construit entre 1956 et 1958 en contrebas de la place centrale du bourg.

-

Fronton communal dit Petit fronton

DossierDossier d'oeuvre architecture

Le fronton ne figure pas sur le plan cadastral de 1831. Il porte la date 1869 qui correspond probablement à sa date de création tandis que les deux autres dates peintes - 1912 et 1925 - correspondent à la surélévation du fronton. Les différents niveaux du fronton sont visibles au revers du mur ...

Fronton communal dit Petit fronton

-

Titre : Fronton communal dit Petit fronton

-

Période : 3e quart 19e siècle , 1er quart 20e siècle

-

Localisation : Pyrénées-Atlantiques , Bidart , $result.adressePrincipale

-

Date d'enquête : 2018

-

Auteur du dossier : Ehlinger Maïté

-

Copyright : (c) Commune de Bidart

-

-

Grand fronton de pelote basque

DossierDossier d'oeuvre architecture

D'après les archives municipales, le grand fronton de Bidart fut construit entre 1956 et 1958. L’hiver 1951-1952 fut marqué par de fortes tempêtes et d'importantes intempéries qui aggravèrent l’état déjà problématique du « vieux » fronton situé sur la place du village ...

Grand fronton de pelote basque

-

Titre : Grand fronton de pelote basque

-

Période : 20e siècle

-

Localisation : Pyrénées-Atlantiques , Bidart , $result.adressePrincipale

-

Date d'enquête : 2019

-

Auteur du dossier : Ehlinger Maïté

-

Copyright : (c) Commune de Bidart

-

Le trinquet est une salle couverte dédiée spécifiquement à la pratique de la pelote basque, dont l’apparition remonte à la fin du XIXe siècle. Il pouvait s’agir d’un ancien jeu de paume transformé pour l’occasion ou d’une construction neuve. Par rapport à la salle de jeu de paume, les galeries ne sont plus aménagées sur trois côtés mais seulement sur deux pour libérer le frontis sur lequel sera envoyée la pelote dans les jeux indirects. Issu du jeu de paume, le pan coupé est maintenu mais déplacé dans l’angle du frontis et du mur latéral de droite. Reprenant le principe de la grille du jeu de paume, une niche à pans coupés – le xilo – est placée sur le frontis et permet à la pelote d’avoir un rebond aléatoire et plus rapide lorsque le joueur réussit à la viser. Les mêmes effets sont obtenus lorsque la pelote frappe le pan coupé.

Le mur à gauche est un trinquet dépourvu de galeries et de mur à droite, dont la taille varie en fonction des spécialités de pelote de basque qu’il accueille. Il peut être aménagé également en extérieur. Le mur à gauche le plus connu mais le moins répandu, d’une longueur de 52 mètres, porte le nom de Jaï Alaï et accueille les parties de cesta punta. Le mur à gauche le plus souvent présent dans les villages basques possède une longueur de 36 m et permet la pratique d’une plus grande variété de jeux.

Les jeux directs

Le pasaka est l’une des spécialités de la pelote basque la plus proche de la courte paume. Deux équipes de deux joueurs portant un gant de cuir se renvoient, de part et d’autre d’un filet, une grosse pelote de chiffon ou de laine recouverte de cuir. Le jeu prend place dans un trinquet.

Pratiquées en extérieur, deux autres spécialités de pelote de basque, le rebot et le laxoa, sont issues quant à elles de la longue paume. Deux équipes de quatre joueurs, munis de gants de cuir, se font face de part et d’autre d’une ligne tracée au centre de la place libre.

Les jeux indirects

C’est la véritable évolution de la pelote basque par rapport au jeu de paume. Les joueurs ne se font plus face de part et d’autre d’un filet mais se renvoient une pelote par l’intermédiaire d’un fronton ou frontis, que ce soit en place libre ou dans un trinquet. Le type de jeu varie en fonction de l’instrument utilisé et de la nature de la pelote.

Quelques exemples :

-

- A main nue : cette spécialité se joue en place libre, en trinquet ou sur un mur à gauche dont la taille est réduite.

-

- Xare : raquette dont le tamis est constitué de cordes lâches. Il se pratique le plus souvent dans un trinquet.

-

- Grand chistera : il ne se joue qu’en France sur des frontons en place libre de 80 m de long. Les joueurs sont pourvus d’un gant en osier courbé, le chistera. C’est le sport de balle le plus rapide au monde avec des pelotes dépassant les 300 km/h.

-

- Cesta punta : cette spécialité plus récente est une déclinaison du grand chistera en grand mur à gauche, le Jaï Alaï.

-

- Grosse pala (place libre) et pala corta (mur à gauche court) : rappelant les battoirs du jeu de longue paume, la grosse pala est une raquette en bois étroite et massive (600 à 800 g).

-

- Paleta gomme pleine : pratiquée en place libre, en trinquet ou en mur à gauche, cette spécialité est la plus répandue en France. Elle se joue avec une raquette en bois plus légère (400 g à 500 g), la paleta, et une pelote de gomme pleine.

-

- Paleta gomme creuse ou baline : originaire d’Argentine, cette spécialité se joue avec un paleton – une raquette en bois plus large que les autres – et une pelote de gomme creuse qui est par conséquent plus vive et qui prend plus facilement les effets. Cette spécialité se joue en trinquet, par équipe de deux (un avant et un arrière), ou en mur à gauche de 30 m de long.

Auteur : Eric Cron

Vidéoguide : La pelote Basque, sport et artisanat avec Patxi Tambourindeguy, champion du monde de cesta punta

Bibliographie

- - D’ARCANGUES Michel, HUSTÉ Sébastien, Trinquets et jeux de paume du Pays Basque, Saint-Pée-sur-Nivelle, Kilika éditions, 2019.

- - CARLIER Yves, BERNARD-TAMBOUR Thierry, Jeu des rois, roi des jeux, le jeu de paume en France, catalogue de l’exposition du château de Fontainebleau, organisée du 2 octobre 2001 au 7 janvier 2002, Paris, Editions de la Réunion des musées nationaux, 2001.

- - LUZE Albert de, La magnifique histoire du jeu de paume, Bordeaux, Delmas, 1933.