Fort de la Rade

France > Nouvelle-Aquitaine > Charente-Maritime > Île-d'Aix

Historique

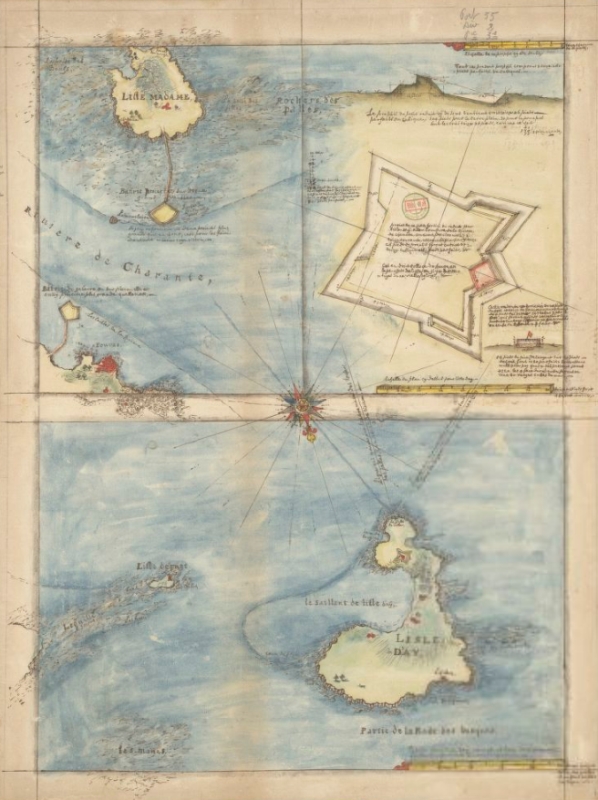

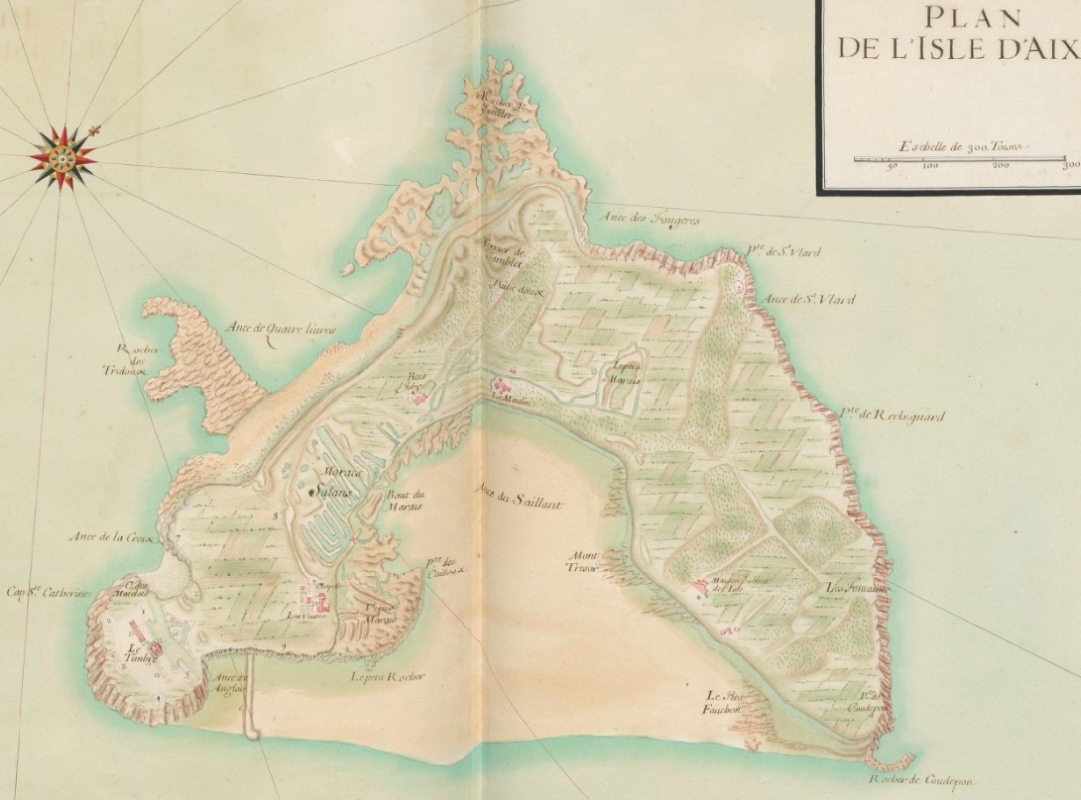

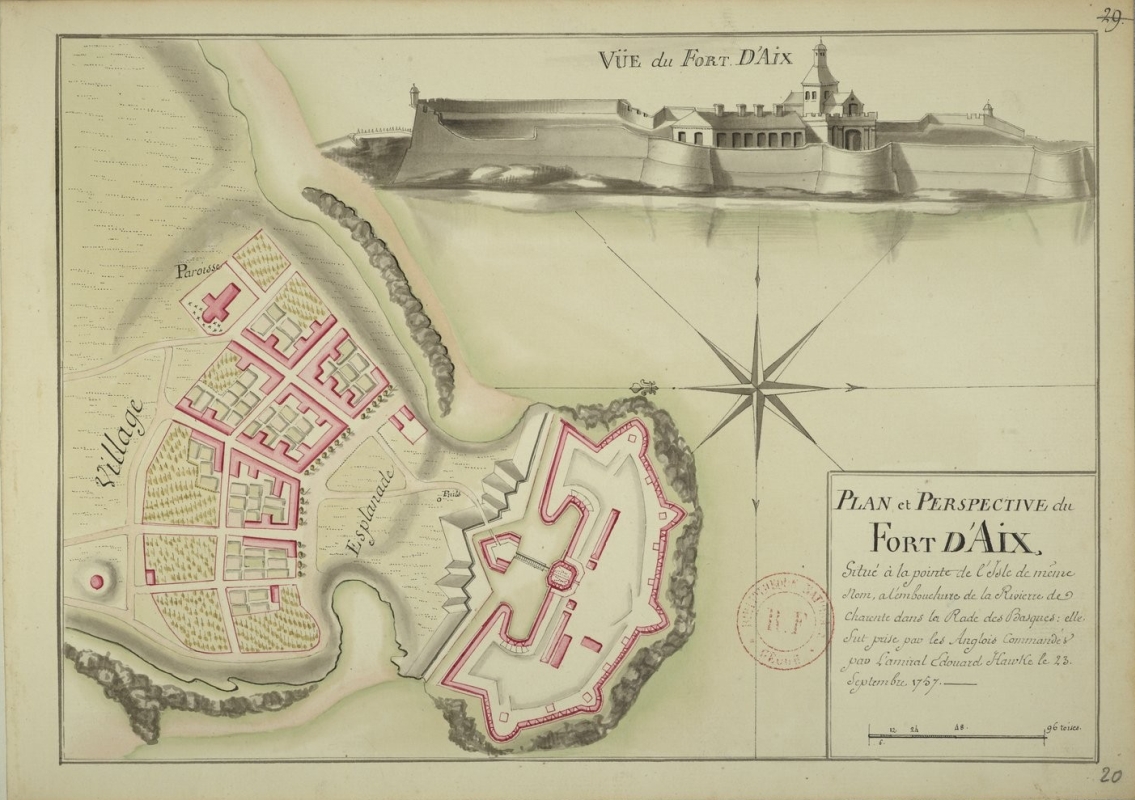

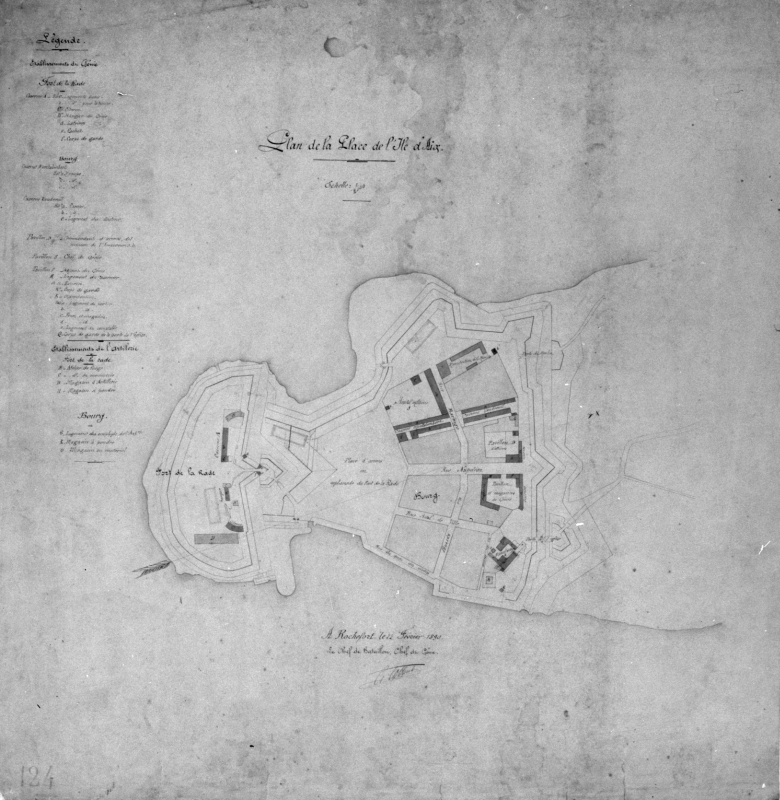

Le Fort de la Rade est établi vers 1690 à la pointe sud de l'île, pour la défense de l'embouchure de la Charente et de la rade dans laquelle sont armés les vaisseaux construits à Rochefort depuis la création de l'arsenal en 1666. Précédemment, un premier projet d'implantation d'une redoute, à l'emplacement de l'actuel village, dessiné par la Favolière en 1672, n'avait pas vu le jour. Lorsque la décision est prise de fortifier l'île, le capitaine de vaisseau Descombes propose un ouvrage doté uniquement de tours, mais cette idée est rejetée. Le projet de François Ferry, qui prévoit une place à six bastions, est revu par Vauban avec cinq bastions et une grosse tour "carrée recoupée sur les angles, qui servira de réduit très sûr, de porte, de magasin à poudre, de corps de garde", pour renforcer la défense du fort à la gorge.

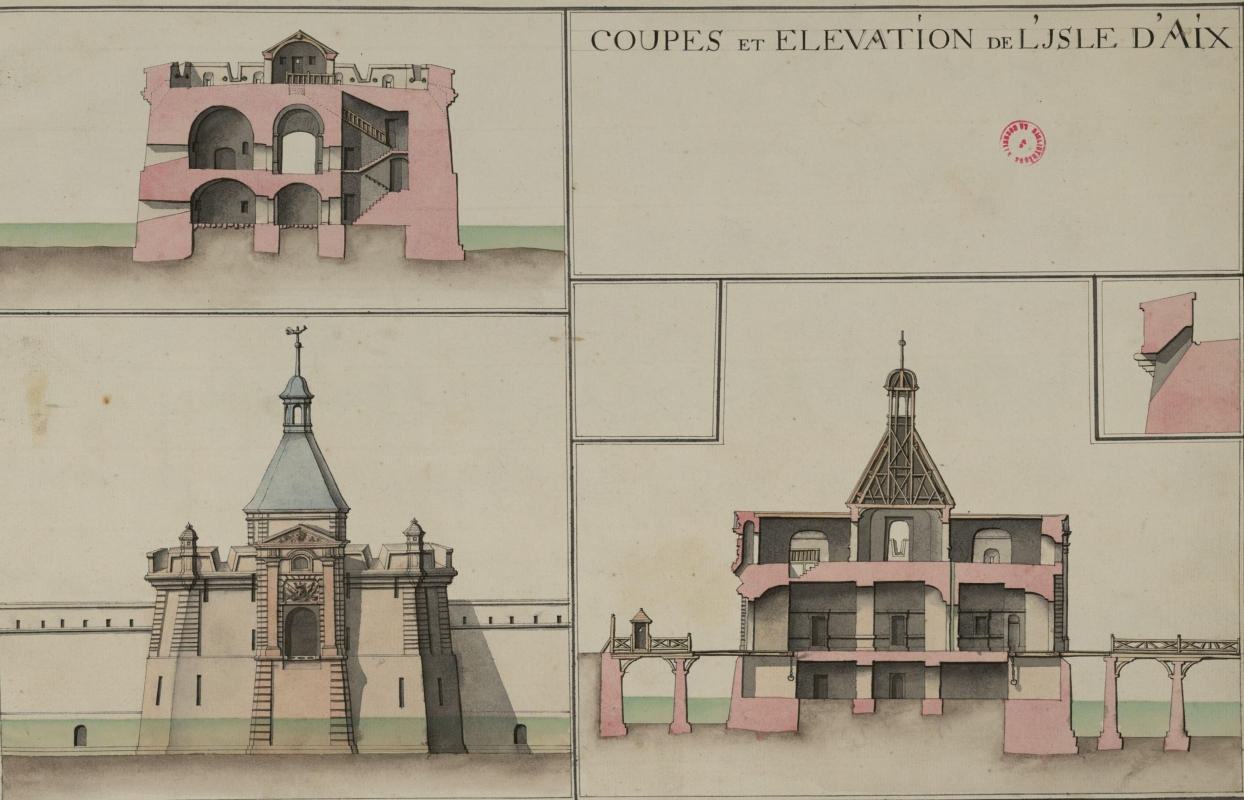

Les travaux concernent d'abord les retranchements - le fossé séparant le fort du village est creusé -, une batterie circulaire et la grosse tour-donjon prévue pour faire environ 22 mètres de hauteur. Cette dernière, trop hâtivement élevée, s'écroule au cours des travaux et est remplacée en 1699 par un ouvrage plus bas (environ 14 mètres). Les deux demi-bastions du côté du village et les maçonneries des fossés sont achevés en 1704. Deux anciens souterrains, adossés aux flancs courbes des bastions et qui supportaient des plateformes de tir - transformés par la suite en magasins -, subsistent de nos jours de cette réalisation. Du côté de la rade, le projet initial a été revu à la baisse avec une simple courtine circulaire, dont 37 des 43 embrasures de tir ont été bouchées. En 1715, la demi-lune protégeant l'entrée et toute la contrescarpe sont terminées, et une caserne s'élève à l'intérieur du fort.

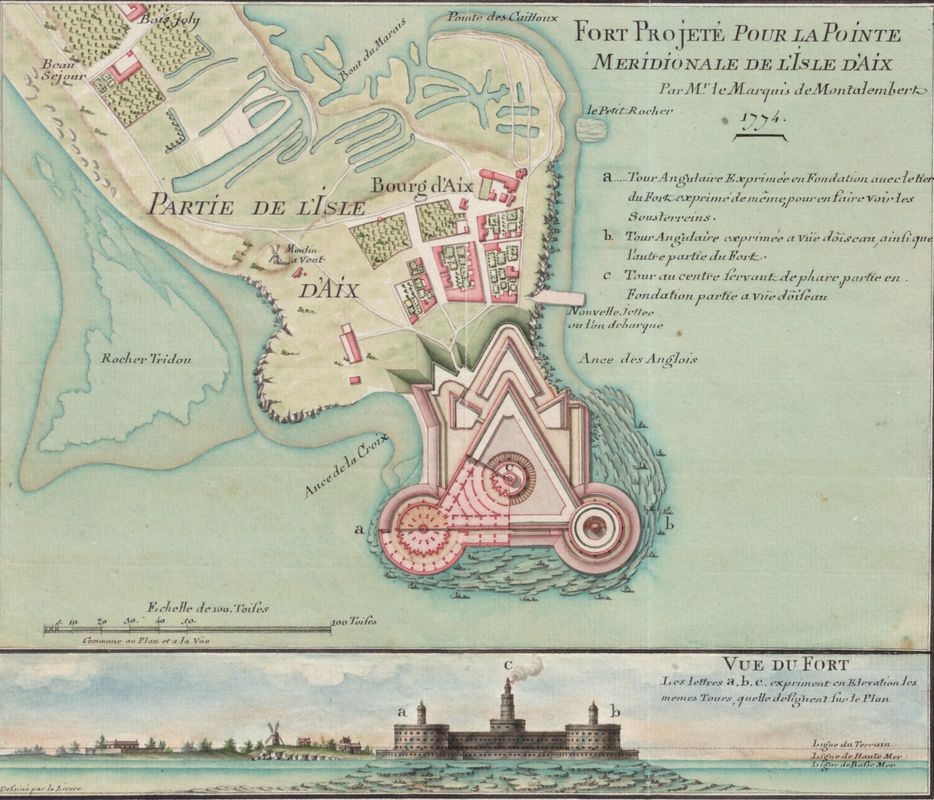

Une description de Claude-Félix Masse en 1753 souligne le mauvais état du fort, à l'exception de la tour-donjon entourée de fossés, des deux demi-bastions avec leurs casemates et de la demi-lune placée devant l'entrée. En revanche, les murs des courtines du côté de la rade sont en partie écroulés et le pont devant le donjon est à reconstruire. Des travaux sont alors entrepris, notamment le doublage extérieur de l'ancienne batterie par une batterie également circulaire, défendue par cinq tours ouvertes à la gorge (les traces de quatre sont visibles, et notamment de l'une située au nord de la jetée Barbotin). Ils ne sont pas terminés au moment de l'assaut de l'île par les Anglais en septembre 1757, qui cause la presque complète démolition du fort et des autres constructions de l'île. A la suite de ce désastre, de nouveaux projets sont étudiés, dont un très ambitieux conçu par l'ingénieur Pierre de Filley. Puis, face à une nouvelle menace anglaise, c'est un fort en bois conçu par le marquis de Montalembert qui est bâti, entre 1779 et 1783, sur les ruines des constructions de Ferry et Vauban ; à la gorge, le fossé est conservé et une "tenaille angulaire" en pierres sèches est établie sur les débris des demi-bastions et de la demi-lune. M. de Montalembert met alors ici en oeuvre son système de "fortification perpendiculaire, dit mésalectre", sans bastion mais avec un grand nombre de feux couverts et une direction de la défense perpendiculaire aux côtés de l'ouvrage, qui s'inscrit dans l'opposition aux principes de Vauban et des officiers du Génie. Face aux résistances, Montalembert organise une épreuve de tir pour prouver la résistance du fort. Si l'épreuve est concluante, les idées de Montalembert restent combattues par les officiers du génie, auxquels des infiltrations dans le fort semblent donner raison. Faute de crédits, les travaux cessent, et, très vite, de nouveaux projets sont envisagés pour la fortification de l'île. Un bâtiment de caserne en rez-de-chaussée semble construit à l'ouest de l'entrée vers 1800.

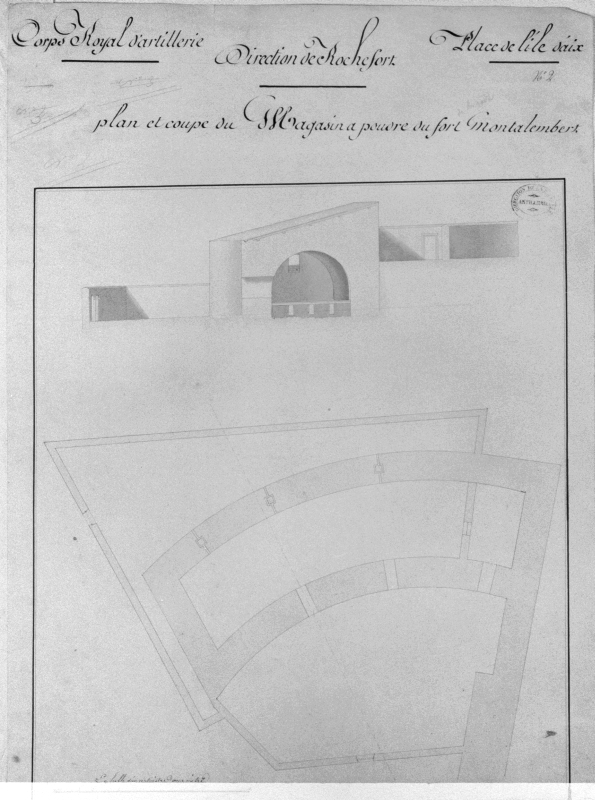

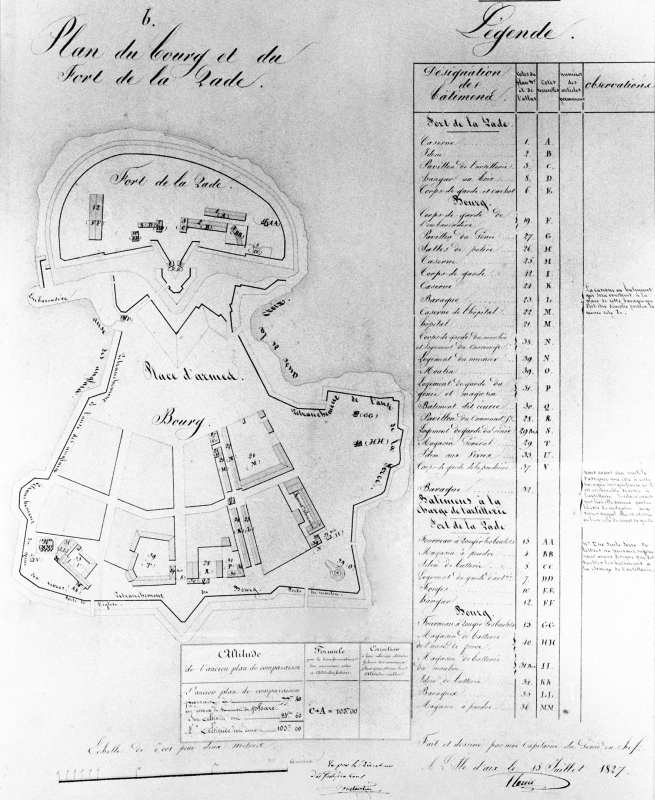

Les grands travaux napoléoniens qui visent à améliorer la protection de l'embouchure de la Charente et celle de la rade, avec la création des forts de la Sommité (Liédot), d'Enet, de Boyard et la défense du bourg, donnent au fort de la Rade sa physionomie actuelle. En 1806-1808, les parements en pierre de la demi-lune et de la "branche de la tenaille angulaire" de Montalembert, qui sont toutes deux conservées, sont refaits sur le front de terre du fort. Au printemps 1809, les brûlots anglais détruisent une partie de la flotte française dans la rade, insuffisamment défendue par le feu des fortifications de l'Ile-d'Aix. A la suite de cette déroute, le Fort de la Rade est renforcé : une batterie curviligne est construite en retrait par rapport à l'ancienne, elle est précédée d'un fossé creusé dans le roc qui se raccorde avec celui du front de gorge, et deux écluses sont aménagées en 1811 pour y conserver une certaine hauteur d'eau. La courtine de la batterie est surhaussée du côté ouest, le fort en bois de Montalembert est détruit et un grand magasin d'artillerie est édifié dans la partie orientale, la mieux protégée. En 1814, le fort est armé, côté batterie curviligne, de 37 canons et 18 mortiers et, côté front de terre, de 11 pièces de canons.

Enfin, d'importants travaux sont entrepris dans la seconde moitié du 19e siècle. La batterie curviligne est réorganisée (des abris souterrains et un observatoire de lignes de torpilles sont installés vers 1890), une citerne de 137 000 litres est implantée et une contrescarpe maçonnée est construite.

Le fort appartient toujours à la marine, mais est loué par un bail emphytéotique à la commune. Un village de vacances est aménagé dans le fort en 1987, ce qui entraîne le remaniement intérieur des casernes et magasins de la première moitié du 19e siècle et la construction de trois bâtiments, la partie ouest du fort accueillant un camping.

Détail de l'historique

| Périodes |

Principale : 4e quart 17e siècle, 3e quart 18e siècle (détruit) |

|---|---|

| Auteurs |

Auteur :

Ferry François, Auteur : Vauban Sébastien Le Prestre de, marquis, Auteur : Montalembert Marc-René, marquis de, ingénieur militaire (attribution par source) |

Description

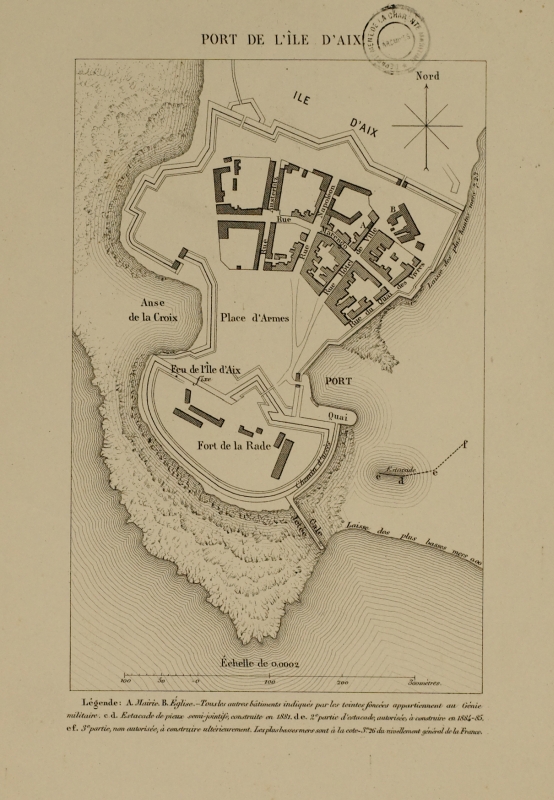

Le fort de la Rade occupe l'extrémité sud de l'île, de façon à couvrir le large et la rade sur plus de 180 degrés. Formant un demi-cercle aplati vers le sud, il possède un front de gorge légèrement brisé en dedans, de plus de 300 mètres de long, précédé d'un fossé en eau d’une quinzaine de mètres de largeur le séparant du bourg. Depuis ce dernier, son accès se fait par une demi-lune et un ouvrage, dénommé par Montalembert « la branche de la tenaille angulaire ». Un fossé en eau plus étroit - environ 6 mètres -, creusé dans le rocher, suit la courbe asymétrique de la partie sud. Le mur d’escarpe à fruit, en pierre de taille et couronné d’une tablette, est surmonté par des terrassements. Différents bâtiments, relativement bas, s’élèvent dans cet espace ainsi délimité et protégé.

Depuis le bourg, un pont dormant – autrefois pont-levis - permet l’accès à la porte ménagée dans la face nord-est de la demi-lune en triangle, ouverte à la gorge et fermée dans la pointe par une escarpe couronnée d’un cordon au-dessous du parapet lui-même surmonté d’une tablette. La porte est encadrée de deux piliers qui forment côté pont des pilastres à bossages en tables, surmontés d’un amortissement composé d’un tore et d’une pyramide à face concave portant une sphère. A l’intérieur, un terre-plein le long du rempart est accessible par deux escaliers droits de part et d’autre de la porte.

Le passage entre la demi-lune et la tenaille angulaire, dont il ne subsiste que la branche, soit la pointe triangulaire édifiée dans le fossé qui pénètre dans la demi-lune, se fait entre des murs percés d’embrasures de tir carrées. Le reste de la tenaille est invisible, les murs d’escarpe ayant été au moins partiellement reconstruits et ne faisant plus qu’un avec les demi-bastions des angles. Contre cette escarpe est adossé un terrassement taluté en herbes, dont les rampes d’accès ont disparu. Ce même terre-plein d’une dizaine de mètres de large existe sur l’ensemble du pourtour du fort, et notamment sur ce qui était la batterie curviligne.

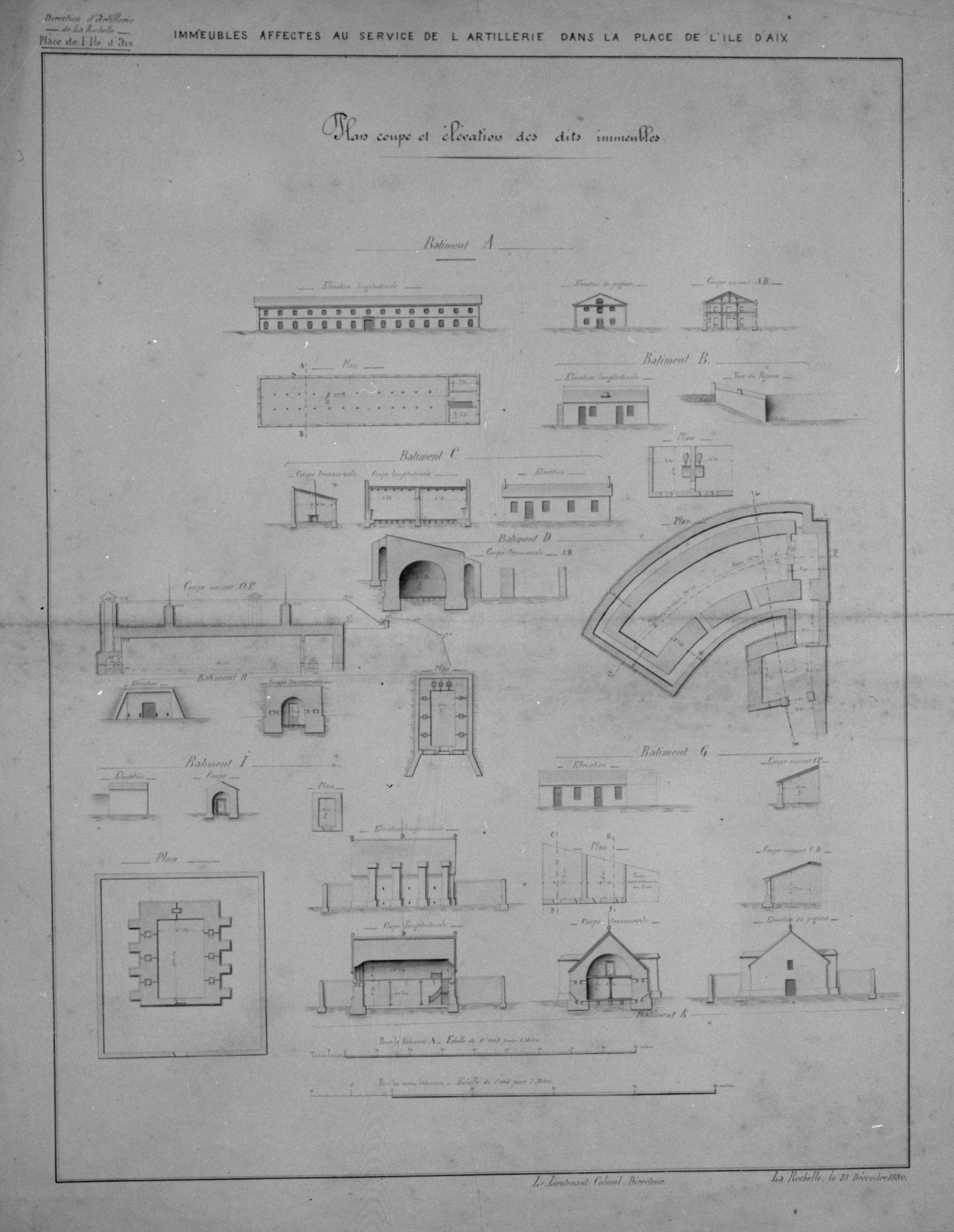

Cette batterie, au sud-ouest, consiste de nos jours en sept plateformes d’artillerie séparées par des traverses abris dont les façades, en pierre de taille et orientées vers l'est, sont différentes les unes des autres. Une porte seulement est ménagée, presque toujours surmontée d’un évent. Ces abris voûtés en berceau sont recouverts d’une épaisse couche de terre ; un puits d’aération ménagé dans la voûte prend la forme d’une souche de cheminée au-dessus de la traverse. L’un des abris est doté de plusieurs façades dont une orientée au sud, en béton, dans laquelle ouvrent une porte en plein cintre et une petite fenêtre à linteau en arc segmentaire. Les murs de genouillère entourent la partie frontale des plateformes. Dans la partie la plus à l’ouest, contre la courtine, l’observatoire de lignes de torpilles est un bâtiment en pierre, de plan en arc segmentaire et couvert d'une toiture bombée en béton. Présentant vers l’intérieur du fort six arcades en plein cintre avec impostes et agrafes à la clé, il est couvert d’une voûte en arc de cloître déprimée dans laquelle ouvrent des puits d’aération cylindriques. De l’autre côté, des fentes horizontales servant pour la visée sont aménagées dans le mur d’escarpe. Une baie plus grande correspond au local du projecteur.

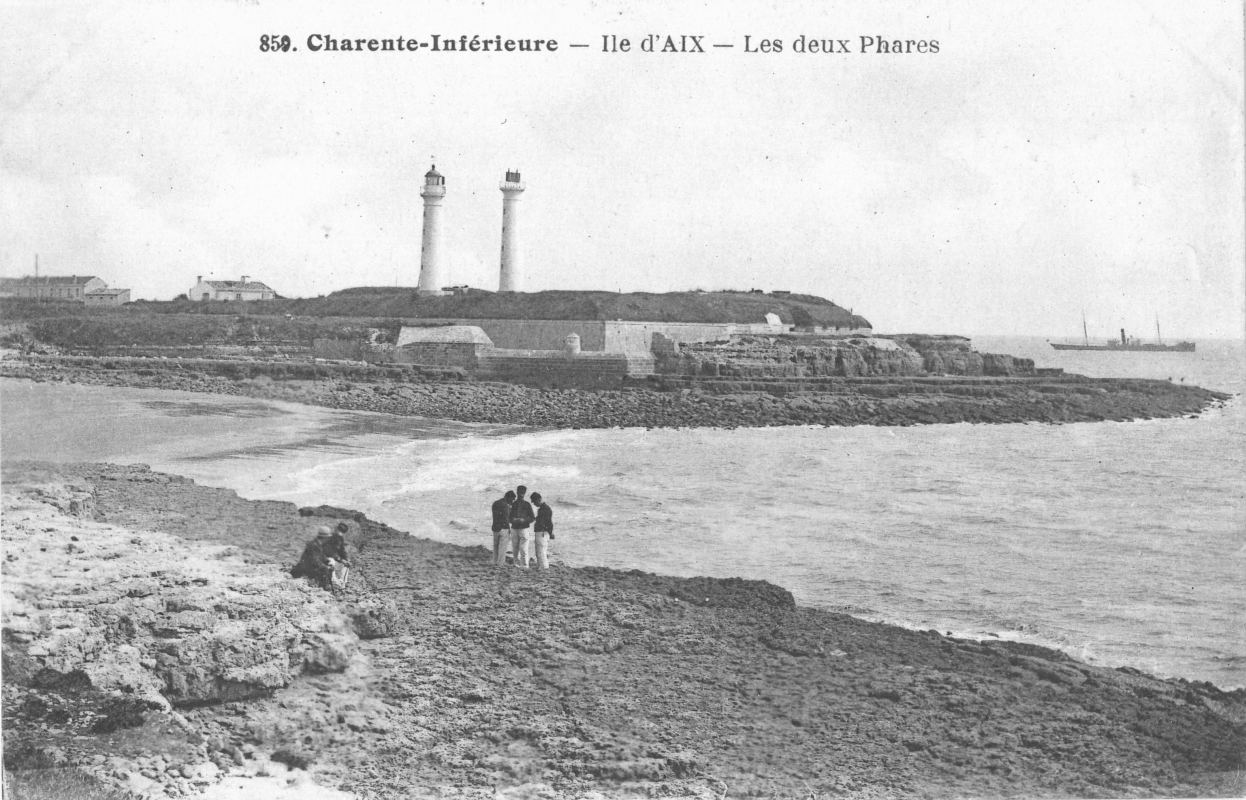

Le phare s'élève dans l'angle nord-ouest, au-dessus d'anciennes casemates.

Dans le fort subsistent deux bâtiments courbes symétriquement accolés à la courtine nord de part et d’autre de l’entrée, ce sont les anciens souterrains adossés aux flancs courbes des bastions de Vauban. Celui de l’ouest, utilisé plus tard comme magasin à poudre, est rendu totalement invisible par l’épaisseur de terre qui le recouvre. La salle de stockage est voûtée en berceau plein cintre. Du côté est, l’autre bâtiment, qui renfermait une citerne et un atelier de menuiserie en 1890, est en moellon et doté d’un toit à croupes en tuile creuse. Des ouvertures en plein cintre sont ménagées sur la façade occidentale, dont l’une murée devant une partie du bâtiment à fonction de citerne, et un œil-de-boeuf ouvre du côté sud-ouest. Il est couvert d’une voûte en berceau plein cintre.

A l’ouest de ce magasin, une caserne à un étage carré présente les huit travées de sa façade principale du côté sud. En moellon enduit, avec chaînes d’angle, encadrements de baies, bandeau et corniche en pierre de taille, elle est couverte d’un toit en tuile creuse. A l’est, le magasin d'artillerie est un long bâtiment rectangulaire en moellon enduit avec les chaînages d'angles, les encadrements des ouvertures et des bandeaux décoratifs en pierre de taille, et toit en tuile creuse. Il est doté d'un étage carré et ses façades principales présentent 17 travées de travées de fenêtres à chambranles. Dans les murs pignons aux rampants découverts prennent place trois travées d'ouvertures et une baie demi-circulaire pour éclairer les combles. Les bâtiments dans l'angle nord-est sont des constructions récentes.

Du côté ouest de l'entrée du fort s’élève un bâtiment long et bas, orienté est-ouest, une ancienne caserne. Il est en rez-de-chaussée et couvert d’un toit en tuile creuse. A son extrémité orientale se trouve un corps de bâtiment, dit pavillon d’artillerie sur un plan de 1827, à un étage carré qui présente sa façade principale vers l’est.

Détail de la description

| Murs |

|

|---|---|

| Toits |

|

| Étages |

1 étage carré |

| Couvrements |

|

| Couvertures |

|

Informations complémentaires

| Type de dossier |

Dossier d'oeuvre architecture |

|---|---|

| Référence du dossier |

IA17051084 |

| Dossier réalisé par |

Moisdon Pascale

|

| Cadre d'étude |

|

| Aire d'étude |

Vallée de la Charente |

| Phase |

étudié |

| Date d'enquête |

2019 |

| Copyrights |

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel |

| Citer ce contenu |

Fort de la Rade, Dossier réalisé par Moisdon Pascale, (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/c0a95314-f3ff-471c-9417-58c2aba10053 |

| Titre courant |

Fort de la Rade |

|---|---|

| Dénomination |

fort |

| Appellation |

Fort de la Rade |

| Statut |

|

|---|---|

| Protection |

|

Localisation

Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Charente-Maritime , Île-d'Aix

Milieu d'implantation: en village

Cadastre: 1807 2 809, 2019 AB 2 à 8