0 avis

Présentation de l'opération : inventaire de la commune de Collonges-la-Rouge

France > Nouvelle-Aquitaine > Corrèze > Collonges-la-Rouge

Présentation de l'opération

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION

L´enquête sur la commune Collonges-la-Rouge qui s´est déroulée entre 2008 et 2011 a permis de recenser 81 maisons et manoirs, 53 fermes et domaines. A cela s´ajoute un patrimoine vernaculaire (séchoirs, fours, cabanes de vigne et granges-étables isolées) qui a également été traité soit en dossier collectif soit en dossier individuel si le bâti présentait des caractéristiques architecturales significatives.

La majorité des maisons située dans le bourg de Collonges a pu être visitée (102/115 soit 88, 5% du corpus) c'est-à-dire étudiée d'un point de vue structurel. Le choix de les traiter en dossier individuel s´est donc imposé d´autant que l´objectif de cette étude vise à révéler, compléter et enrichir des données scientifiques lacunaires. En effet, la grande notoriété de Collonges-la-Rouge repose plus sur le caractère pittoresque que sur la connaissance scientifique de son patrimoine qui reste fragmentaire. Aucune étude exhaustive du patrimoine n´avait encore été menée. Des études ont été conduites sur une partie du canton de Meyssac, des repérages ont été réalisés, mais l´Inventaire du patrimoine bâti et mobilier en tant que tel restait à faire.

Cette étude a donné lieu à une conférence, une exposition en 2010 et une publication en 2011 : "Turenne, Collonges-la-Rouge", dans la collection des Parcours du Patrimoine.

CONTEXTE INSTITUTIONNEL DE L´ENQUÊTE

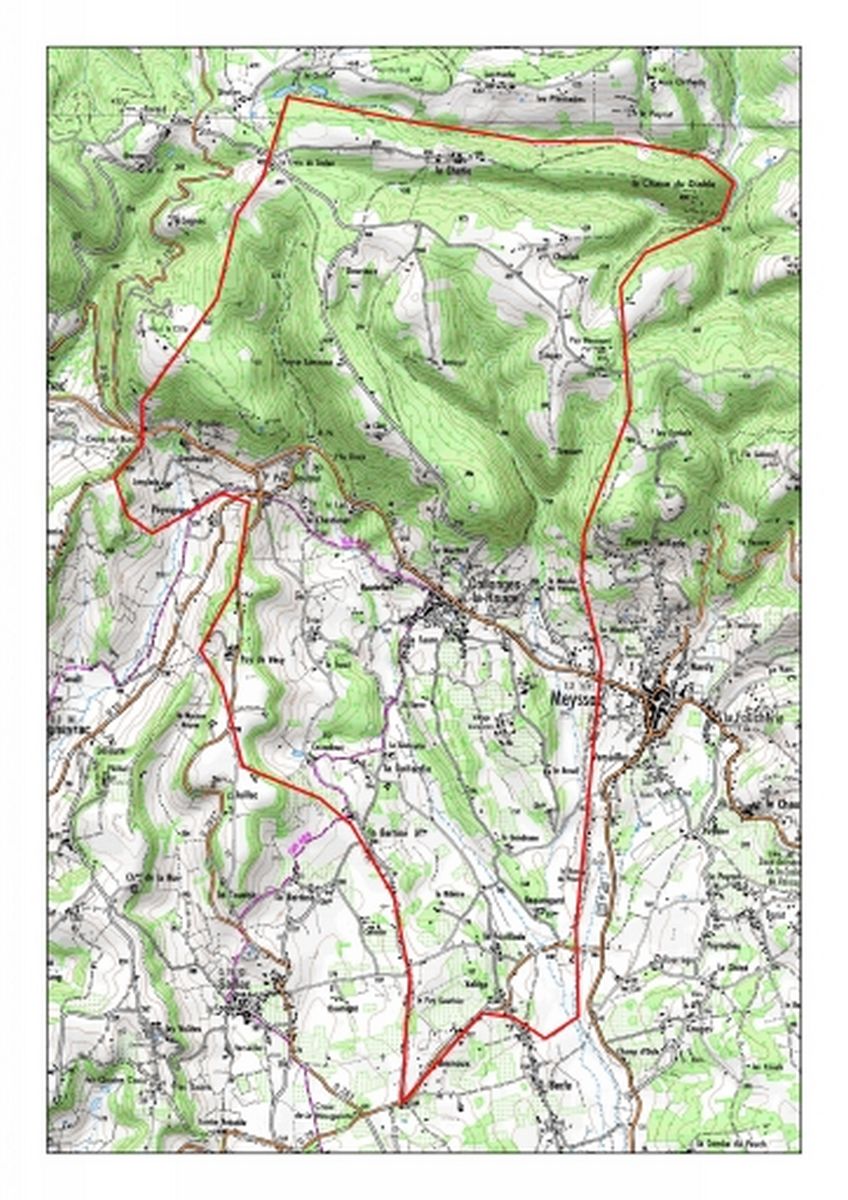

En 2008, la Région, la commune de Collonges-la-Rouge et le département de la Corrèze signent une convention afin de lancer l'inventaire général du patrimoine culturel sur la commune de Collonges-la-Rouge. Ce projet s´intègre dans la chaîne opératoire des objectifs de la politique patrimoniale de la Région Limousin qui vise notamment à améliorer la connaissance du patrimoine pour mieux le valoriser. Pendant toute la durée de la convention (2008-2011), l´Inventaire a été mené sur l´ensemble de la commune ainsi que sur la totalité de ses hameaux. Ce périmètre d´étude constitue un terrain d´expérience à la fois riche du point de vue patrimonial et délimité en extension (on se situe dans une zone rurale protégée au titre des sites et paysages).

L´objectif de cette enquête, tel qu´il a été défini dans la convention, vise à étudier l´évolution du bâti de l´époque médiévale aux années cinquante. L´opération consiste en un inventaire topographique qui peut également aborder, au cas par cas, des thématiques particulières liées à des spécificités du bâti rural (les séchoirs, les moulins, etc.).

La réalisation de l´étude est assurée par le service régional de l´Inventaire et du patrimoine culturel de la Région Limousin qui a affecté à cette opération un chercheur chargé de mener la recherche documentaire, de réaliser la constitution de la bibliographique et des enquêtes sur le terrain ainsi que la constitution des dossiers sous format électronique. La commune de Collonges-la-Rouge s´est engagée à garantir au chercheur l´accès aux données cadastrales et à toute documentation nécessaire. Elle a enfin facilité les démarches du chercheur auprès de la population.

Un comité de pilotage a été mis en place. Composé de différentes personnalités (élus, architecte des bâtiments de France, Inspecteur des sites, directeur du CAUE, personnalités qualifiées...) pour collaborer à la réalisation et aux orientations de l´opération d´inventaire du patrimoine. Ce comité s´est réuni une fois par an pendant toute la durée de l´enquête.

Informations complémentaires

| Type de dossier |

Dossier d'opération |

|---|---|

| Référence du dossier |

IA19000367 |

| Dossier réalisé par |

Brahim-Giry Agnès

Chercheur SRI Limousin (2007-2016) - Responsable de l'Unité Études et Ressources documentaires, site de Limoges (2016-2017 ) - Responsable de l'Unité Recherche-Photographie, Limoges-Poitiers (2017- |

| Cadre d'étude |

|

| Copyrights |

(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel, (c) Ville de Collonges-la-Rouge |

| Partenaires |

|

| Citer ce contenu |

Présentation de l'opération : inventaire de la commune de Collonges-la-Rouge, Dossier réalisé par Brahim-Giry Agnès, (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel, (c) Ville de Collonges-la-Rouge, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/c2acff16-e653-49d1-b619-fc1b14f61fee |

| Titre courant |

Présentation de l'opération : inventaire de la commune de Collonges-la-Rouge |

|---|