Pointe du Bec d'Ambès

France > Nouvelle-Aquitaine > Gironde > Bayon-sur-Gironde

Historique

Au 17e siècle, le domaine du Bec faisait partie de la terre de la Menaude (lieu-dit d'Ambès) et de la baronnie d'Ambès, appartenant à la famille Lachèze, qui compte plusieurs conseillers au parlement de Bordeaux.

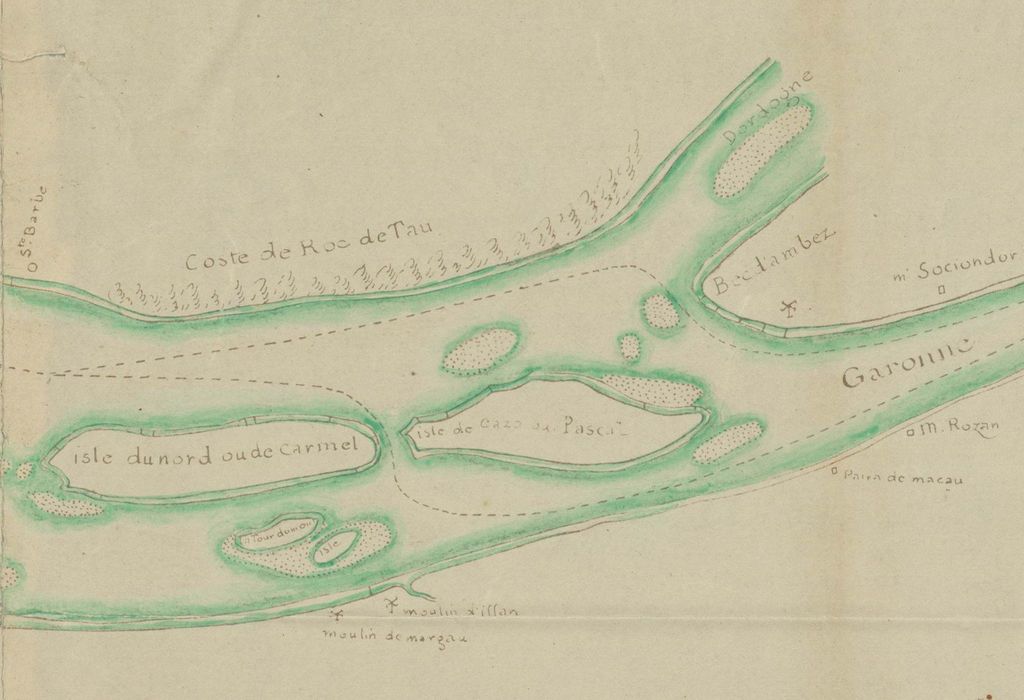

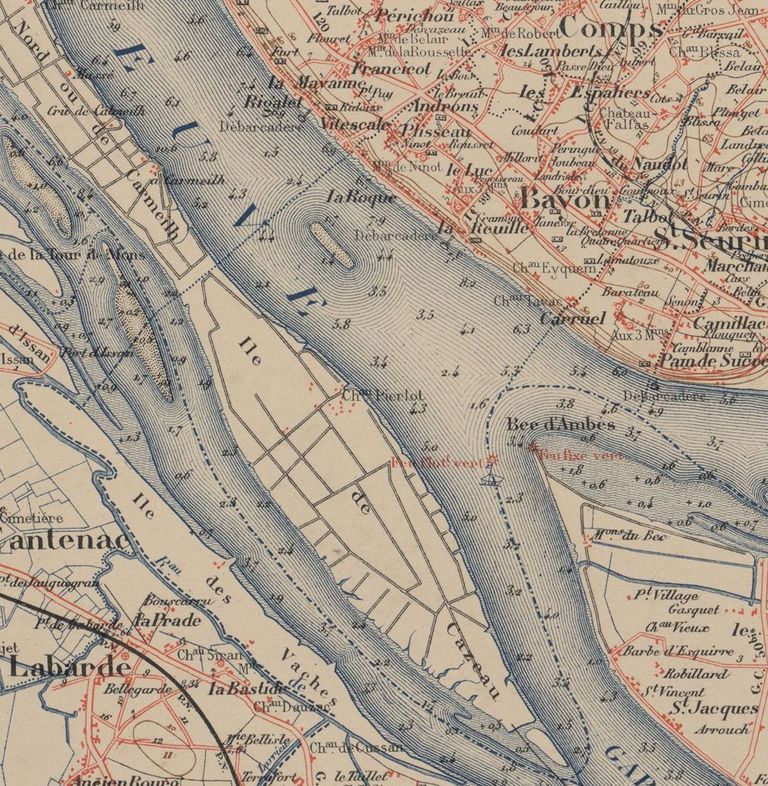

Une carte dressée en 1692 représente le" Bec d'enbez", constitué par des sédiments estuariens récents qui ont formé un bourrelet limoneux délimitant une cuvette marécageuse au centre ; les contours en sont irréguliers, notamment à la pointe qui se prolonge par des bancs de sable et des îlots mouvants. Dès cette époque, un moulin à vent y est installé sur la rive sud-ouest. A partir du 17e siècle, cet "entre deux mers" a fait l’objet d’importants travaux d’assèchement, confiés à partir de 1653 à l’entrepreneur Joseph de Labatut, avec la construction de digues et d’un réseau de canaux, permettant une mise en culture des terres de Montferrand et d’Ambès, et notamment le développement de la viticulture.

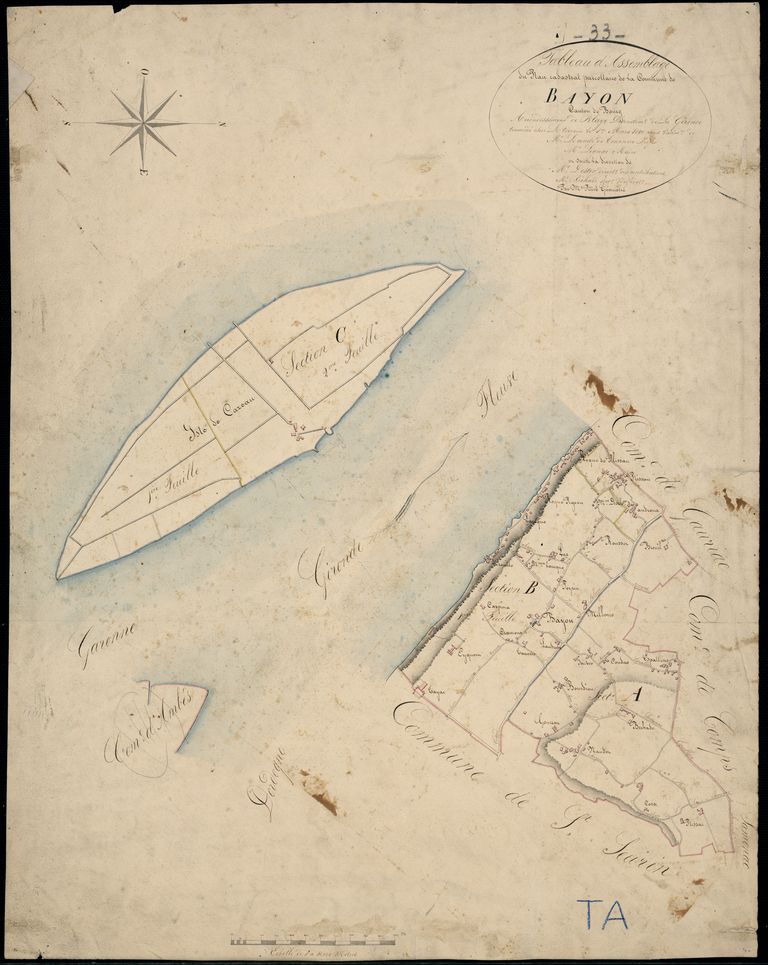

Le 7 septembre 1720, la terre de la Menaude est adjugée à Joseph Nunès-Pereyre, banquier de Bordeaux. L'un de ses fils, également nommé Joseph, hérite en 1735 des "deux isles du Bec et dépendances" ; il se prénomme aussi dès lors Joseph Nunès-Pereyra Dubec. En 1774, un partage est réalisé entre ses filles : on mentionne "un bien situé au bec d'Embès, concistant en maison logement de paysan, grange, terres labourables, aubarèdes, vimières et prairies". Par alliance matrimoniale, le domaine passe par la suite entre les mains des Lopès-Dubec.

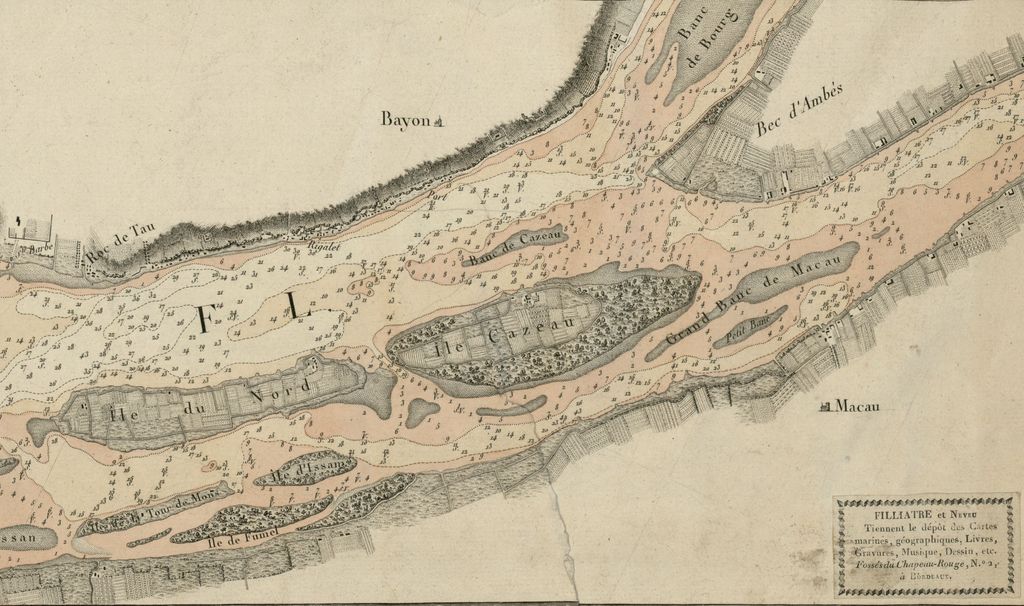

Au cours des siècles, ce secteur se transforme avec un engraissement progressif du bec et un allongement de l’île Cazeau voisine. Cette transformation de la confluence a été soulignée par de nombreux observateurs, de nombreux experts : dès le 18e siècle, les ingénieurs Magin et Lamothe s'intéressent au phénomène. Au début du 20e siècle, le géographe Charles Duffart invoque, lors du 42e Congrès des Sociétés Savantes en 1904, un ouvrage de la fin du 15e siècle, le routier de Pierre Garcie dit Ferrrande, marin considéré comme le premier hydrographe français, qui indique que Bourg est "le travers de la pointe du bec Dambeys, devers le nord", ce qui signifierait que Bourg était à cette époque à l’aplomb du bec, alors baignée par les eaux de l’estuaire et aujourd’hui sur les bords de la Dordogne. Duffart ajoute que "l’île Cazeau, depuis 1725, s’est allongée de 2750 mètres vers le SE et a pénétré de la Gironde en Garonne ; ses rives vers le sud ont gagné 270 mètres sur le fleuve dans l’axe de Cazeau. L’allongement du Bec d’Ambès a été de 775 mètres à vol d’oiseau en un siècle". Il s’agit donc d’un secteur particulièrement mouvant.

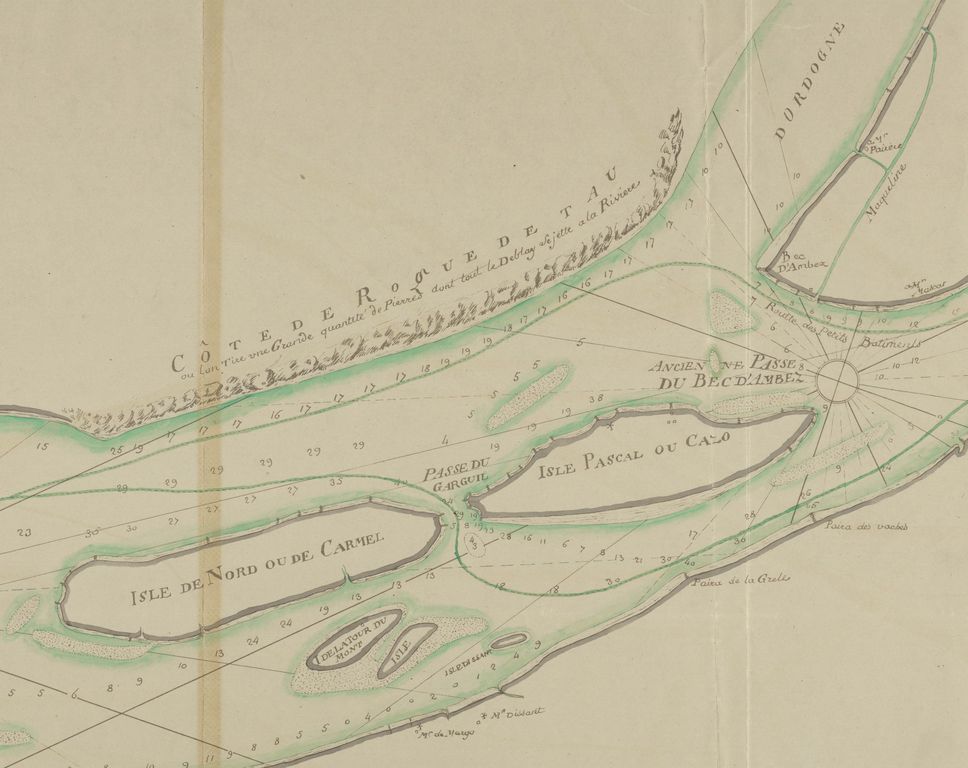

En 1724, Claude Masse indique dans son mémoire : "et à mesure que ce terrain s’est solidé les peuples l’ont habité et cultivé dont il y a un très grand nombre de maisons le long des rivages et pour se garantir de l’inondation dans le temps des soubernes ou vimes, ils ont fait des digues le plus prest qu’ils ont pu du bord des rivières et ensuitte ont planté des vignes qui y viennent admirablement bien poussant des tiges fort hautes et grosses et fort proches l’une de l’autre à proportion des autres vignes (…) ces vignobles produisent une quantité de fruits extraordinaire par un grand nombre de grappes longues et grosses infiniment plus que dans les graves ce qui fait une prodigieuse quantité de gros vins rouges épais tirant sur le noir que l’on appelle vin de paleux des plus mauvais à boire qui soit, surtout quand il est nouveau mais très propre à estre transporté sur mer principallement pour les voyages de long cours où il résiste beaucoup à la mer et s’y bonifie (…)". C’est ce que confirme également la carte du Cours de la Garonne en 1759.

En comparant la carte de Belleyme et l’Atlas du département de la Gironde publié en 1888, on note que l’allongement de l’île Cazeau dans la Garonne entraîne le rétrécissement de la passe empruntée par les bateaux pour remonter jusqu’à Bordeaux. Cette zone a tendance à s’envaser et la hauteur d’eau n’est plus suffisante pour des bateaux dont le tirant d’eau peut aller jusqu’à 7m50. On arrive à marée basse à une profondeur de seulement 1m60, ce qui oblige les bateaux à attendre la marée haute et ce qui a entraîné de nombreux échouages de bateaux dans ce secteur. Les débats sont vifs tout au long du 19e siècle pour assurer et améliorer la navigabilité de la passe du bec d’Ambès. Parmi les nombreux experts qui se prononcent, le comte de Vivens fournit en 1824 puis en 1840 un rapport sur les Nouvelles recherches sur les encombrements toujours croissants de la Garonne inférieure et de la Gironde. En 1826, un Rapport sur l’état actuel du cours de la Garonne et les moyens de l’améliorer est présenté à l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux ; il préconise l’établissement d’un canal traversant les marais de Montferrand et permettant de court-circuiter la pointe en passant par la Dordogne : "Ainsi les navires partis de Bordeaux entreraient dans le canal à Lormont le suivraient jusqu'à Notre-Dame d'Ambès, en sortiraient pour entrer dans la Dordogne qui à ce qu'il paraît, offre un chenal facile et suffisamment profond depuis ce point jusqu'à la Gironde en passant devant le port de Bourg". Au milieu du 19e siècle, des travaux d’endiguement condamnent la passe de Garguil qui permettait aux bateaux de passer entre l’île Cazeau et l’île du Nord et de rejoindre la Garonne par le bras de Macau. La digue établie entre les deux îles ainsi que celle de Macau dirigent les courants vers la passe du Bec d’Ambès et condamnent le bras de Macau. Tous les efforts se concentrent donc sur la passe du Bec dont il faut maintenir la largeur et la profondeur.

Finalement dans les années 1880, on entame d’importants travaux pour élargir la passe aux dépens de l’île Cazeau toute proche.

Au début du 20e siècle, des cartes postales montrent un paysage, également décrit par quelques voyageurs du 19e siècle. Ainsi, lors d'une excursion dans le bourgeais, rapportée dans la revue viticole La Vigne américaine, en 1881, des membres de plusieurs sociétés viticoles sont invités par M. Chenu-Laffitte, propriétaire viticole à Bourg, pour une balade au départ de Bordeaux en bateau à vapeur : "Au moment où nous arrivons au Bec-d'Ambès, M. Chenu nous fait remarquer combien les parties de vignes submergées tranchent sur celles qui ne le sont pas par leur riche végétation et surtout par leur feuillage d'un vert foncé, qui ressort agréablement au milieu du feuillage jaunissant et maigre des vignes non submergées. Il s’agit là des paysages viticoles à l’époque du phylloxéra puisque ces terres de palus permettaient la submersion des vignes, au moyen de pompes, et donc de tuer l’insecte ravageur (...). Lorsque nous allons doubler la pointe du Bec-d'Ambès, le brouillard s'élève, un beau soleil vient éclairer les coteaux de vignes que nous avons en face de nous ; nous voici arrivés à Bourg-sur-Gironde (…). M. Chenu-Lafitte (…) nous conduit ensuite au cru d'Equem (…). Des jardins et de la terrasse de cette belle propriété, on jouit d'une vue immense sur le Médoc, dont nous sommes séparés par la Gironde. Nous avons en face de nous, un peu sur notre droite, la région de Margaux ; plus près, au milieu du grand fleuve, l'île Cazeau, en grande partie couverte de vignes, sur une longueur de cinq à six kilomètres et une largeur moyenne d'un kilomètre. Un peu sur notre gauche nous dominons les palus d'Ambès et le large lit de la Dordogne à sa jonction avec la Gironde".

Entre 1928 et 1933, l’aménagement d’un port pétrolier à Ambès assure la desserte d’une usine de raffinage et d’un dépôt d’hydrocarbures. Une murette en béton armé est construite pour conforter le bec et protéger le site des eaux envahissantes : à plusieurs reprises au cours du 20e siècle, ces travaux d’endiguement seront confortés et les cuves de stockage colonisent la pointe d’Ambès. Cet endiguement et ce développement du bec d’Ambès ont conduit à la pénétration de ce territoire dans les limites communales de Bayon, limites établies par le plan cadastral dit napoléonien au début du 19e siècle (en 1819-1820, le bec est compris dans la commune d'Ambès). Lors de la révision du cadastre en 1933, force est de constater que la pointe du bec relève de la commune de Bayon. Or l’implantation de la raffinerie d’Ambès a une conséquence fiscale importante pour les communes qui l’accueillent et Bayon ne souhaite pas se voir amputer de cette pointe de terre lucrative. On assiste alors à une forte opposition des deux communes, mais les limites des communes ne seront pas modifiées et le bec dépend encore aujourd’hui de Bayon et lui apporte un revenu bienvenu pour le budget de la commune.

Détail de l'historique

| Périodes |

Principale : 19e siècle Principale : 20e siècle |

|---|

Description

Le Bec d'Ambès forme la confluence entre la Dordogne et la Garonne, à la naissance de l'estuaire la Gironde.

La pointe du Bec d'Ambès, occupée par les cuves du dépôt pétrolier d'Ambès, dépend de la commune de Bayon.

Détail de la description

| Toits |

|

|---|

Informations complémentaires

| Type de dossier |

Dossier d'oeuvre architecture |

|---|---|

| Référence du dossier |

IA33008883 |

| Dossier réalisé par |

Steimer Claire

Conservatrice du patrimoine au sein du service du patrimoine et de l'Inventaire. |

| Cadre d'étude |

|

| Aire d'étude |

Estuaire de la Gironde (rive droite) |

| Phase |

étudié |

| Date d'enquête |

2014 |

| Copyrights |

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Conseil départemental de la Gironde |

| Partenaires |

|

| Citer ce contenu |

Pointe du Bec d'Ambès, Dossier réalisé par Steimer Claire, (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Conseil départemental de la Gironde, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/f2088b5b-cf57-4af6-a3ef-db1aa93c38fc |

| Titre courant |

Pointe du Bec d'Ambès |

|---|---|

| Dénomination |

écart |

| Appellation |

Pointe du Bec d'Ambès |

| Statut |

|

|---|

Localisation

Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Gironde , Bayon-sur-Gironde

Milieu d'implantation: en écart

Lieu-dit/quartier: Bec d'Ambès

Cadastre: 2014 C

![Plan des limites communales des communes de Bayon, Macau et Ambès, Calque, encre,[1936].](/graphQlProxy.ashx?urlgraphql=https://rna-gertrude-diffusion-graphql-prod.atolcd.com/api/file/2ec32e4e-b3c8-445a-b0db-04ee3fba9c79.jpg)