0 avis

Moulin à blé à marée, puis minoterie Coussot

France > Nouvelle-Aquitaine > Charente-Maritime > Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet

Historique

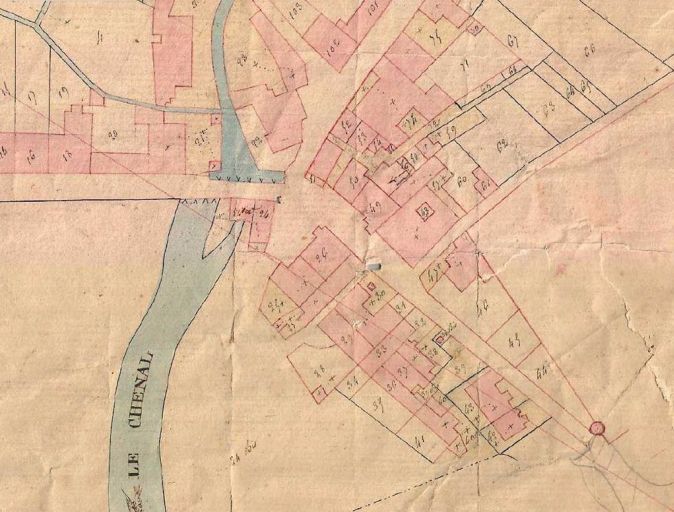

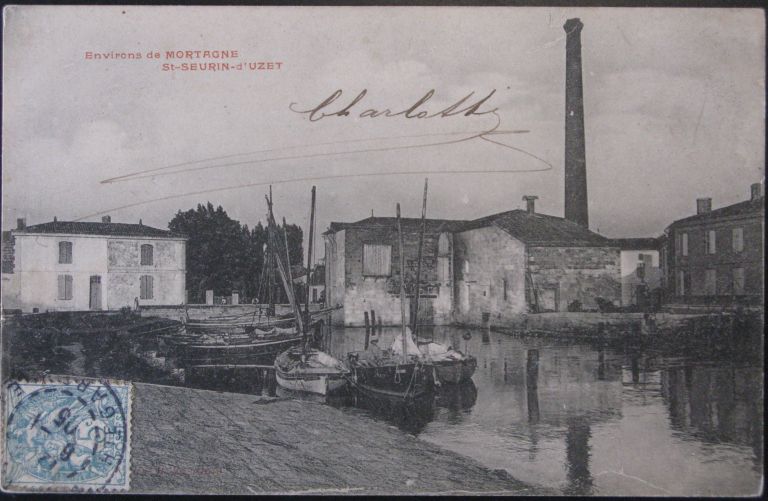

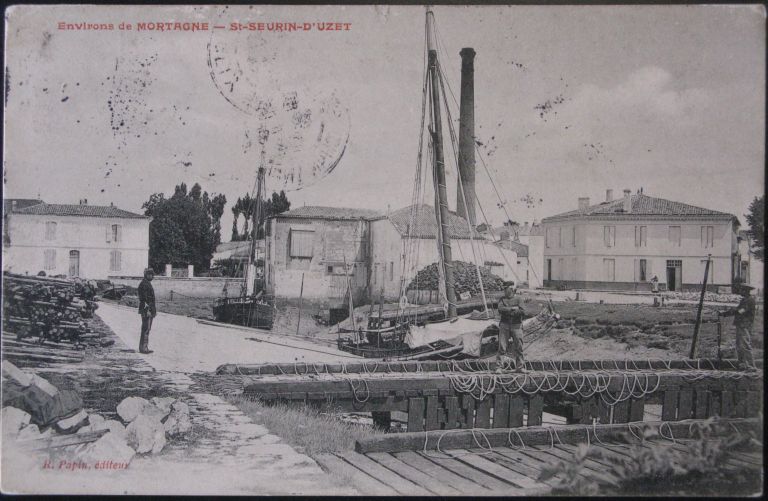

Le moulin à eau du port de Saint-Seurin était probablerment mû par la marée. Il est mentionné en 1643 dans l'aveu rendu à l'évêque de Saintes par le seigneur de Saint-Seurin ; puis en 1708 sur une carte de la région établie par l'ingénieur du roi Claude Masse, et sur un plan du port dressé par lui à la même époque. En 1715, le moulin appartient à Elie de Beaupoil, chevalier, seigneur en partie de Saint-Rémi où il demeure. A cette date, il afferme le moulin à Etienne Marchais le jeune, déjà farinier au moulin à eau de Font Garnier. En 1791, le moulin à eau, la maison et l'écurie qui lui sont liées appartiennent à Louis Gouin, charpentier de navires. Ils sont acquis en 1824 par Hippolyte Giraudet, boulanger. Le moulin figure ensuite sur le plan cadastral de 1832. Il est alors toujours détenu par Hyppolite Giraudet. A côté, là où s'élève aujourd'hui la minoterie, se trouve la maison du meunier. A cette époque, l'eau du Juliat, après être passé sous la route, s'écoule de part et d'autre d'un îlot formant avancée vers le chenal, à l'emplacement de la partie maçonnée aujourd'hui en partie détruite. L'évacuation droite (au sud), encore visible de nos jours, alimentait le moulin, édifié juste au-dessus, au gré des marées. En 1836, dans le cadre du réaménagement du port, l'Etat envisage de racheter le moulin Giraudet pour le démolir. Bien qu'il projetait de reconstruire le moulin sur les plans de la minoterie récemment construite aux Monards, Giraudet accepte. En 1840 pourtant, le projet est revu à la baisse et on renonce à démolir le moulin. Peu après, le moulin est acquis par François Jousset. Selon le cadastre, il fait reconstruire la maison en 1846. En 1876, ses petits-fils et héritiers, Léopold et Achille Curaudeau, négociants, font agrandir le moulin : c'est probablement à cette époque que le vieux moulin à eau fait place à la minoterie. En 1879, les frères Curaudeau achètent à l'Etat un terrain de dix mètres sur huit le long du port pour y placer une machine à vapeur et y déposer la houille nécessaire à son fonctionnement. Cette machine est devenue indispensable, le débit de la rivière n'étant pas suffisant au vu de l'augmentation de l'activité de la minoterie. Le charbon est importé de Grande-Bretagne. Le blé arrive par bateau et la farine repart par ce même mode de transport vers la côte bordelaise. Après la mort de Léopold Curaudeau, en 1893, la minoterie est administrée par ses gendres, Maurice et Louis Vigier. L'ancienne roue à aubes est remplacée par une turbine qui augmente le rendement. L'établissement est vendu en 1908 à Pierre Coussot (1866-1943), ancien boulanger, allié par son épouse à la famille Milh, pêcheurs de père en fils sur le port. Il apporte quelques perfectionnements au mécanisme, notamment en remplaçant la vapeur par le gaz pauvre comme source d'énergie. L'usine figure sur plusieurs cartes postales des années 1900-1910 : l'atelier de fabrication, de plan en L et couvert d'un toit à croupes, enjambe la rivière, et une haute cheminée en brique lui est accolée à l'arrière. Le bâtiment est détruit par un incendie dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1915. Une photographie en montre les ruines fumantes et les restes de la machinerie. La minoterie est reconstruite au cours de l'année 1916 et elle reprend son activité le 20 septembre. Le 1er octobre, elle est bénite par le curé de Chenac, l'abbé Robin, desservant l'église de Saint-Seurin en l'absence du curé Delapierre, mobilisé sur le front. Le cadastre mentionne la construction d'un magasin et d'un bureau en 1923, et un agrandissement de l'usine en 1928. Un nouvel atelier de fabrication est édifié, plus élevé que le précédent. L'entrepôt qui subsiste de nos jours remonte sans doute aussi à cette époque. En 1929, le fils de Pierre Cossot, Hervé prend sa succession. La capacité de mouture est alors d'environ 200 quintaux par jour. L'entreprise est par la suite modernisée, alimentée par l'électricité dans les années 1930-40, et équipée d'un système pneumatique. En 1936, le mécanisme est encore entraîné par un moteur à gaz pauvre Winterthur de 65 chevaux, auquel supplée en cas de besoin une turbine hydraulique Singrünn de 20 chevaux entraînée par le flux des marées. Le matériel consiste en 4 broyeurs doubles, 4 convertisseurs doubles, 1 paire de meules et 2 plansichters. Au nord-est de la minoterie, rue de l'Uzet, de vastes silos métalliques sont aménagés vers le milieu du 20e siècle dans une ancienne fabrique de raisins secs. Ces silos peuvent contenir jusqu'à 25000 quintaux de grains. L'activité de la minoterie se maintient jusqu'en 1991. Depuis, l'atelier de fabrication, enjambant le cours d'eau, et qui s'était en partie écroulé, a été rasé. Ne subsiste donc que l'ancien entrepôt du début du 20e siècle.

Description

Le bâtiment qui subsiste, ancien entrepôt, est en pan de métal et brique creuse, à deux étages carrés et toit en tuile creuse. Son élévation ouest est couverte d'un essentage d'ardoise. L'ancien atelier de fabrication, aujourd'hui démoli, était un haut corps de bâtiment à trois étages, aussi élevé que l'entrepôt auquel il était perpendiculaire. Ses ouvertures alternaient la brique et la pierre de taille. Il était couvert d'un toit à croupes en ardoise. Il en reste la base maçonnée, près du pont, en ruines.

Détail de la description

| Murs |

|

|---|---|

| Toits |

|

| Étages |

2 étages carrés |

| Couvertures |

|

| Énergies |

|

| État de conservation |

|

Informations complémentaires

| Type de dossier |

Dossier d'oeuvre architecture |

|---|---|

| Référence du dossier |

IA17000364 |

| Dossier réalisé par |

Moisdon-Pouvreau Pascale

Chercheur Service Patrimoine et Inventaire Suire Yannis Conservateur en chef du patrimoine à la Région Poitou-Charentes puis Nouvelle-Aquitaine de 2006 à 2016, au Département de la Vendée à partir de 2017. |

| Cadre d'étude |

|

| Aire d'étude |

Estuaire de la Gironde (rive droite) |

| Phase |

étudié |

| Date d'enquête |

1999 |

| Copyrights |

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel |

| Citer ce contenu |

Moulin à blé à marée, puis minoterie Coussot, Dossier réalisé par Moisdon-Pouvreau Pascale, (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/40debbe8-8852-4bab-82d0-8239971a58de |

| Titre courant |

Moulin à blé à marée, puis minoterie Coussot |

|---|---|

| Dénomination |

moulin à blé minoterie |

| Précisions sur la dénomination |

moulin à marée |

| Appellation |

minoterie Coussot |

| Parties constituantes non étudiées |

entrepôt industriel magasin industriel chenal |

| Statut |

|

|---|

Localisation

Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Charente-Maritime , Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet

Milieu d'implantation: en village

Lieu-dit/quartier: Saint-Seurin-d'Uzet

Cadastre: 1832 B 24 et 24 ter, 2009 OG 33