0 avis

Historique

L´enquête d´inventaire du patrimoine du secteur de Poitiers Sud a pris en compte les constructions antérieures aux années 1960, à l´exception de celles qui ont fait l´objet de récents remaniements rendant leur état d´origine illisible. Le bâti postérieur à cette date a été retenu uniquement pour les créations d´architecte, les bâtiments publics et les lotissements concertés, c´est-à-dire constitués de maisons de série ou d´immeubles bâtis selon un agencement et une architecture homogène.

Au total, sur 1847 bâtiments portés sur le cadastre, ce sont 590 maisons et anciennes fermes qui ont été retenues. 311 d´entre elles ont été recensées : elles ont fait l´objet d´un simple relevé de leurs matériaux de construction et de couverture, de l´organisation de leur façade, et de leurs éléments de décor. 279 ont été étudiées et ont fait l´objet d´un dossier documentaire en raison de leur intérêt historique et/ou architectural ou encore de leur représentativité pour leur époque et/ou leur style. A ce chiffre s´ajoutent 7 lotissements concertés de maisons individuelles et 5 immeubles-barres ou lotissements d´immeubles. Enfin, un seul manoir (une grande demeure liée à un fief seigneurial), celui de Bellejouanne, et deux maisons de campagne (de grosses demeures avec communs et parc), à la Paillerie et aux Prés Mignons, ont été repérés. Ces trois demeures ne sont pas présentées dans cet article.

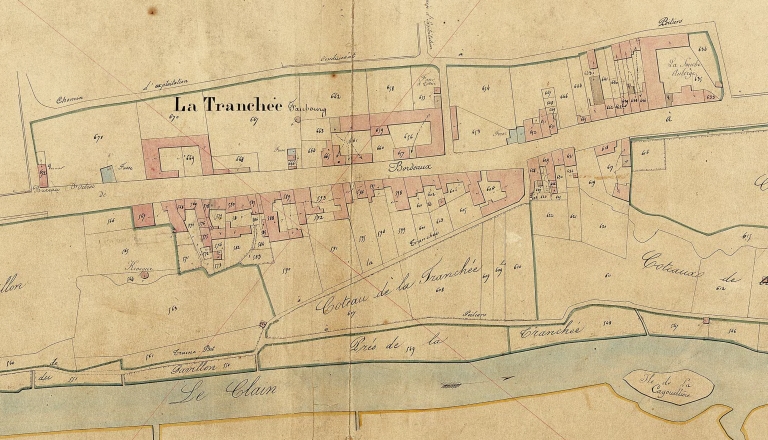

L´analyse par période de construction - estimée ou fournie par les archives cadastrales - des 279 maisons et anciennes fermes étudiées traduit l´évolution à la fois démographique et urbanistique du secteur de Poitiers Sud. Du petit faubourg de la Tranchée développé à partir du Moyen Age de part et d´autre de la route de Bordeaux, il ne reste quasiment plus de bâtiments : un seul ensemble de constructions dans ce quartier, aux 96 et 98 bis avenue de la Libération, présente encore des traces antérieures à la Révolution. Parmi les anciennes métairies qui exploitaient les terres plus au sud, en dehors de la ville, seule la Grande Vacherie possède plusieurs éléments datant de la fin du Moyen Age. Le développement de ces fermes et du faubourg de la Tranchée est resté limité pendant la première moitié du 19e siècle.

Le nombre de constructions n´a ensuite pas cessé de progresser à la fin du 19e siècle et pendant tout le 20e siècle, le faubourg s´étendant toujours plus vers le sud, de part et d´autre de l´avenue : 49 constructions actuelles datent en tout ou partie de la seconde moitié du 19e siècle, 89 du premier quart du 20e siècle, dont un tiers de 1900 environ, et 93 du second quart. Les années 1900 voient l´édification de nombreuses demeures le long de l´avenue, notamment au sommet du coteau du Clain. Puis les années 1920-1930 connaissent la multiplication des pavillons individuels le long des rues nouvellement tracées entre le cimetière de Chilvert et l´actuelle rue des Petites Vallées. C´est aussi à cette période que naissent les premiers lotissements concertés comme la cité-jardins de Bellejouanne et la cité Malcote.

Près de mille constructions actuellement visibles dans les quartiers de Poitiers Sud, soit plus de la moitié, sont postérieures aux années 1950, ce qui correspond à l´explosion urbaine de ce secteur depuis cette période. Il s´agit pour l´essentiel de maisons individuelles construites sans plan d´ensemble le long de nouvelles rues, et chacune entourée d´un jardin. On remarque toutefois quelques lotissements concertés, comme la résidence des Tilleuls, celle du Gros Noyer et la Cité américaine. Rares sont les immeubles-barres comme ceux de Bellejouanne, de la cité Pierre-Loti ou de la résidence des Joncs.

Détail de l'historique

| Périodes |

Principale : 19e siècle Principale : 20e siècle |

|---|

Description

Les caractéristiques communes aux maisons et aux anciennes fermes

Les 590 maisons et anciennes fermes recensées et étudiées à Poitiers Sud présentent des caractéristiques semblables à celles que l´on trouve dans les autres quartiers périphériques de la ville et, plus généralement, dans la majeure partie du territoire de la région, avec toutefois des particularités liées au contexte urbain.

La très grande majorité des constructions ont été réalisées en moellons de calcaire recouvert d´enduit (l´absence d´enduit est souvent le résultat d´un retrait récent). On ne compte que deux maisons édifiées intégralement en pierre de taille (15 rue Jules-Picault et 74 rue de la Chanterie) : cette mise en oeuvre onéreuse est plutôt réservée aux encadrements des ouvertures et aux angles des bâtiments. S´il est parfois difficile de déceler le matériau de construction présent sous l´enduit, il apparaît qu´à partir des années 1930 et surtout 1950, de plus en plus de bâtiments ont été édifiés en brique et en béton (86 bâtiments comprenant du béton en tout ou partie ont été relévés). Une des originalités du secteur est de posséder plusieurs maisons construites en « pierre plastique », un matériau novateur mis au point dans l´Entre-deux-guerres, en particulier dans la rue qui porte aujourd´hui son nom.

Les matériaux de couverture des toits sont également très instructifs sur l´évolution de l´habitat dans ce secteur. La tuile creuse ne couvre qu´à peine un cinquième des constructions, plutôt parmi les plus anciennes, datant du 19e siècle. La tuile mécanique est visible sur un quart des bâtiments, essentiellement sur les maisons individuelles construites dans l´Entre-deux-guerres. C´est en effet à cette époque que ce matériau, dont la production industrielle réduisait le coût de fabrication, s´est beaucoup répandu. Quant à l´ardoise, elle est présente sur 60 % des constructions. Il s´agit soit de demeures bourgeoises situées le long de l´avenue de la Libération, soit, moins fréquemment, de petites maisons individuelles de l´Entre-deux-guerres dont les propriétaires disposaient d´assez de moyens pour acheter ce matériau plus onéreux que la tuile et imiter ainsi les maisons de notables.

La disposition des maisons et des logements des fermes dans les parcelles de terrain, est souvent révélatrice de la manière dont l´espace est occupé. Ainsi, 88 % des constructions sont placées parallèlement à la rue en occupant largement l´espace, signe que la place ne manquait pas pour construire sur l´ancien plateau agricole. Parmi elles, la moitié sont en alignement sur la voie, avec un espace libre à l´arrière ; elles sont essentiellement situées le long de l´avenue. L´autre moitié est constituée de maisons en retrait par rapport à la rue, entourées par un jardin ou une cour ; c´est ce type de construction qui constitue les quartiers s´étendant en arrière de l´avenue, autour et au-delà du cimetière de Chilvert.

La taille des logements est un indice du niveau de vie de leurs habitants. Elle est révélée par deux éléments : le nombre de niveaux de la construction et le nombre de travées, c´est-à-dire d´alignements verticaux d´ouvertures sur les façades. Les petites maisons en simple rez-de-chaussée, avec éventuellement un comble, sont rares. 88 % des logements disposent d´un étage, voire de deux, avec souvent un comble, ce qui est plutôt la caractéristique des logements de taille moyenne, liés à un niveau de vie en élévation à partir de la fin du 19e siècle. Un grand nombre de bâtiments possèdent un sous-sol (116 cas recensés) ou un étage de soubassement (66), c´est-à-dire enterré sur un côté mais accessible par un autre, de manière à utiliser la pente du terrain. A partir des années 1950, ces pratiques ont été reprises sous la forme d´un sous-sol non enterré, surmonté d´un rez-de-chaussée surélevé, et destiné à recevoir un garage pour la voiture que chacun, désormais, s´attachait à posséder.

Près de la moitié des constructions présentent en façade deux travées d´ouvertures, une caréctéristique là encore des logements de taille moyenne. Les logements à trois travées d´ouvertures en façade, disposées symétriquement, représentent tout de même près d´un tiers du total ; l´habitation est alors généralement accessible par une porte centrale qui donne accès à un corridor puis à deux pièces à vivre de chaque côté et, par un escalier, aux pièces de l´étage, généralement les chambres et les pièces d´eau. Si l´on en juge toujours par le nombre de travées en façade, la proportion de petits logements reste toutefois élevée : 22 % ne présentent qu´une seule travée avec une ou deux autres ouvertures au rez-de-chaussée. C´est fréquemment le cas des maisons construites dans l´Entre-deux-guerres : la façade, sur le mur pignon, présente alors une seule travée d´ouvertures formant axe de symétrie, constituée d´une fenêtre à l´étage et de la porte au rez-de-chaussée, encadrée par deux fenêtres.

Les anciennes fermes, témoins du passé agricole et rural de Poitiers Sud

Parmi les 590 constructions recensées ou étudiées, on ne compte que 11 anciennes fermes, témoins du passé agricole et rural de Poitiers Sud. Quelques-unes sont les héritières des métairies mentionnées depuis la fin du Moyen Age, voire avant, comme celle de la Bergerie (actuel centre de loisirs), la Fosse au Pailler (136 rue des Joncs), la Petite et la Grande Vacherie. Toutes ont été construites ou reconstruites au 19e siècle et au début du 20e siècle. Elles sont situées au-delà de l´actuelle rue des Petites Vallées, un espace qui était à cette époque encore consacré à l´agriculture, tandis qu´au nord se développaient les constructions. Depuis, l´extension urbaine a englobé ces anciennes exploitations dans les lotissements de maisons individuelles et les zones industrielles et commerciales. Les rues principales ont repris le tracé des anciens chemins d´exploitation, comme la rue des Joncs, ancien chemin des Joncs.

Si l´on considère la façon dont le logement et les dépendances des anciennes fermes sont organisés les uns par rapport aux autres et autour de la cour, on constate que 7 fermes sur 11 sont à bâtiments séparés. Cela traduit la possibilité que l´on avait de construire sur un espace sans contrainte de place particulière, donc de répartir les bâtiments de manière assez lâche autour de la cour plutôt que de les concentrer sur la parcelle. On ne relève que 2 fermes de plan massé (le logement et les dépendances sont concentrés sous un seul toit ; 75 rue des Rataudes et 74 rue Blaise Pascal), une seule de plan allongé (le logement et les dépendances sont alignés, sous des toits différents ; rue de Beaurepaire) et une autre à bâtiments jointifs formant un plan en L (la Bergerie, actuel centre de loisirs). Les dépendances sont modestes en taille et en nombre. On remarque généralement des toits, une grange, parfois une écurie et un hangar. Un seul four à pain a été recensé, au 5 rue de Chaumont. L´ancienne ferme de la Grande Vacherie apparaît comme la plus grande avec logement de maître, logement de métayer, grange, écurie, hangar et pigeonniers.

De l´habitat pavillonnaire à l´architecture de villégiature

Parallèlement aux derniers développement de ce passé agricole, l´actuel secteur de Poitiers Sud s´est constitué par la multiplication de maisons individuelles à partir de la fin du 19e siècle. En plus des caractéristiques générales de construction déjà évoquées, les maisons se différencient les unes des autres par la manière dont elles s´insèrent dans leur environnement urbain.

Certaines, appelées « maisons de ville », sont situées dans un parcellaire serré et dans l´alignement les unes des autres, en bordure de voie, en ne disposant au mieux que d´une petite cour sur le côté ou à l´arrière. 226 ont été recensées ou étudiées à Poitiers Sud (soit environ 40 % du total). Elles se trouvent surtout le long de l´avenue de la Libération et dans le quartier de Chilvert, entre l´avenue et le cimetière, par exemple rue Saint-Jacques et rue de Fleury.

La majorité des maisons sont dite « de faubourg » : elles sont situées dans un parcellaire peu dense, avec une cour et un jardin autour, souvent fermé par un muret avec grille et portail. C´est ce type de maison, très recherché dans l´Entre-deux-guerres notamment, que l´on rencontre entre le cimetière de Chilvert et le quartier de Bellejouanne ou encore le long de l´avenue du 8-mai-1945.

Le parti pris architectural et les éléments de décor sont également révélateurs de l´époque de construction des maisons : toits à longs pans brisés avec lucarnes pour les maisons de la fin du 19e siècle, façade principale sur le mur pignon pour beaucoup de maisons des années 1920-1930, utilisation de la brique pour orner les encadrements d´ouvertures et former des frises en particulier dans les années 1900, utilisation du verre, de la céramique ou encore du béton à partir de cette même époque pour constituer des motifs géométriques ou floraux. Là encore, apanage des demeures de notables du début de l´avenue de la Libération, ces éléments de décor se démocratisent dans l´Entre-deux-guerres. La diversité des formes, des matériaux et des couleurs, le recours aux éléments de décor se rapportant à l´architecture basque, normande ou médiévale par exemple (pans de bois, décrochements de plan, tourelles, débordements de toit, etc.), rapprochent même certaines maisons de l´architecture dite « de villégiature » car inspirée des constructions de bord de mer. A Poitiers Sud, 54 maisons se rapportant à ce style ont été relevées (pour en savoir plus, voir sur le site internet www.inventaire.poitou-charentes.fr, le dossier "L´architecture de villégiature").

Informations complémentaires

| Type de dossier |

Dossier collectif, aire d'étude |

|---|---|

| Référence du dossier |

IA86004758 |

| Dossier réalisé par |

Suire Yannis

Conservateur en chef du patrimoine à la Région Poitou-Charentes puis Nouvelle-Aquitaine de 2006 à 2016, au Département de la Vendée à partir de 2017. |

| Cadre d'étude |

|

| Date d'enquête |

2009 |

| Copyrights |

(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel |

| Citer ce contenu |

Maisons et anciennes fermes à Poitiers Sud, Dossier réalisé par Suire Yannis, (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/7f39371b-d83a-4259-809c-d17bb324d21c |

| Titre courant |

Maisons et anciennes fermes à Poitiers Sud |

|---|---|

| Dénomination |

maison ferme |