« Une vie, une usine » : Le chemin d’Arsène – Papeterie J. Bardou-le Nil (Cothiers, La Couronne)

Arsène B. et Robert P. racontent leur vie de travail à la Papeterie J. Bardou-le Nil, à Cothiers (Charente). Recrutés dans les années 1950, le premier comme manœuvre - devenu plus tard conducteur de machine -, le second comme menuisier, ils ont été licenciés pour raison économique en 1984. Tous deux habitaient à quelques centaines de mètres de l'usine.

Carnet du patrimoine

Publié le 8 juillet 2015

# Charente, La Couronne

# Opération d'inventaire : Mémoires ouvrières en Poitou-Charentes

# Usine à papier

# 3e quart 20e siècle ; 4e quart 20e siècle

Le chemin d'Arsène

Durant toute sa vie d'ouvrier à la papeterie Bardou-le Nil à La Couronne, Arsène a emprunté un petit chemin entre son logement, dans le village de Cothiers, et l'usine. Ce chemin, qui desservait aussi son jardin cultivé après les heures de travail, est aujourd'hui fermé par un mur : l'usine s'est arrêtée. Arsène évoque l'entreprise dans laquelle il a travaillé entre 1957 et 1984.

Vidéo produite par la Région et réalisée par Marlène Le Gal, dans le cadre de l'inventaire des mémoires des papetiers de l'Angoumois, novembre 2011. Durée : 00:05:50

Robert, menuisier syndicaliste

Robert P. (né en 1930) a travaillé comme menuisier à la Papeterie J. Bardou-le Nil à Cothiers (La Couronne, Charente), de décembre 1951 à 1976. Il était également syndicaliste. Il parle de son travail. Il évoque les difficiles conditions de travail pour les femmes, comme sa mère qui préparait les chiffons pour la pâte à papier, et pour les factionnaires. Il évoque son militantisme. Il se souvient des grèves de 1968, notamment des réunions à la Maison du Peuple à Angoulême.

Vidéo produite par la Région et réalisée par Marlène Le Gal, dans le cadre de l'inventaire des mémoires des papetiers de l'Angoumois, novembre 2012. Durée : 00:06:57

Deux papeteries distinctes… réunies

Le site de Cothiers abrite les ateliers de la société Lacroix (Lucien, puis Jean) pendant plus de cinquante ans. En 1932, à la suite de difficultés financières, la société des papiers à cigarettes J. Bardou en devient actionnaire. Cette société, déjà installée dans le quartier de Saint-Cybard à Angoulême, loue d’abord le site, puis le rachète en 1943, augmentant ainsi ses capacités de production. Les deux usines, qui travaillent sous la même direction, emploient, dans les années 1950, 600 personnes, dont les 2/3 de femmes.

Le recrutement dans les années 1950

Robert P. se souvient : « À l’époque, on embauchait régulièrement, peut-être pas toutes les semaines, mais tous les mois il y avait une ou deux personnes qui venaient. Les départs en retraite, il y en avait quelques-uns, pas beaucoup, parce que à l’époque c’était 65 ans, certains travaillaient même après 65 ans. »me disait de faire, mais c'était pas déplaisant au fond, parce que ça m'a appris pas mal de choses ! »

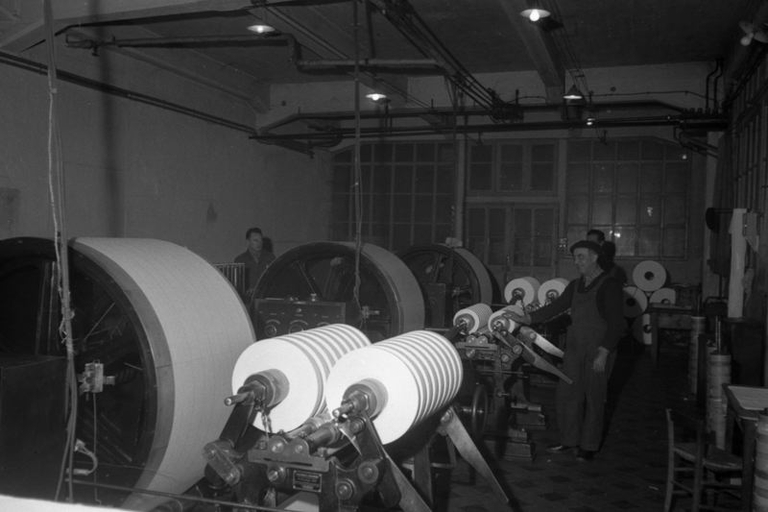

La fabrication de la pâte à papier jusque dans les années 1960

« Ma mère travaillait au service chiffons, elles étaient bien une trentaine de femmes dans cet atelier, elles coupaient des chiffons avec des vieilles faux qui étaient encastrées dans des bancs, elles coupaient des petits morceaux de chiffons et de gros câbles de marine… après ça passait au nettoyage, au lessivage et dans des piles hollandaises avec des cylindres qui tournaient avec du chlore pour blanchir tout ça, pour nettoyer… avec ça on faisait de la pâte à papier. »

Des conditions de travail difficiles à la fabrication du papier

D'après Arsène B. « L’été c’était très très chaud. On avait très très chaud et on n'avait pas le droit de se mettre trop à l’aise, le short et le maillot de corps étaient interdits, à cause des risques d’accidents, les brûlures… »

Les logements d’ouvriers

Robert P. rappelle que « Tout le village de Moulin-Neuf faisait partie de l’usine. En plus, il y avait des ouvriers dans les trois-quarts des maisons du village de Breuty. Mais, par la suite, avec le progrès du téléphone, ils ont vendu les maisons parce qu’ils n’avaient plus besoin d’avoir les ouvriers sous la main. Comme moi, dans le temps, j’étais souvent dérangé : la nuit, on venait frapper à ma porte " faut vite que tu viennes, il y a un coup de main à donner ».

Le regroupement à Cothiers

À la fin de l'année 1970, progressivement, les employés de Saint-Cybard sont transférés à Cothiers : « le personnel de Cothiers et Saint-Cybard se connaissait déjà parce que tous les ans, en fin d’année, il y avait l’arbre de Noël pour les enfants du personnel et donc on se retrouvait… »

« À Saint-Cybard, tout le monde s’en allait déjeuner mais quand on a été à Cothiers il fallait emporter notre gamelle. »

Le rachat et la fermeture

En 1976, la papeterie de Cothiers est rachetée par les papeteries Jean-d’Heurs de Moselle : « ils ont repris l’activité mais avec plus de 50 % du personnel en moins ». « Les collègues qui sont restés disaient après que les conditions de travail étaient encore plus épouvantables. » « En 1984, ça a fermé définitivement et il y a eu encore plus de 80 employés sur le carreau ».

Remerciements à Arsène B. et Robert Pascaud.

Auteure : Pascale Moisdon

Ressources documentaires

Dossier d'inventaire

-

Moulin à papier, puis usine à papier de cigarettes de Cothiers

DossierDossier d'oeuvre architecture

Cette usine à papier est construite vers 1840 pour Laroche aîné, Lejeune et Cie à la place d'un ancien moulin à papier, construit en 1555 pour le marchand papetier L. Cottier. Dans les années 1880, le site appartient à la Société Lacroix (Lucien, puis Jean); l'entreprise est spécialisée dans la fabrication de papier à cigarettes et de papier bible ...

Moulin à papier, puis usine à papier de cigarettes de Cothiers

-

Titre : Moulin à papier, puis usine à papier de cigarettes de Cothiers

-

Période : 2e quart 16e siècle (détruit) , 1er quart 19e siècle , 2e quart 19e siècle , 4e quart 19e siècle , 1er quart 20e siècle , 2e quart 20e siècle , 3e quart 20e siècle

-

Localisation : Charente , La Couronne , $result.adressePrincipale

-

Date d'enquête : 1987

-

Auteur du dossier : Van Riesen Wulf

-

Copyright : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

-

Webdocumentaire

-

Webdocumentaire : Le patrimoine industriel de Poitou-Charentes

Initialement publié en 2007, retrouvez le webdocumentaire consacré au patrimoine industriel de l'ex-région Poitou-Charentes. Mille usines identifiées en Poitou-Charentes témoignent de l’industrialisation du territoire, du 17e siècle à la fin du 20e. En partant de ces traces inscrites dans les paysages, plusieurs synthèses aident à mieux comprendre l’activité industrielle des siècles passés.