Église paroissiale Saint-Pierre

France > Nouvelle-Aquitaine > Charente-Maritime > Marennes

Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Carte de la seconde tournée militaire de M. le Mr le Ms de Paulmy, 1753 : détail de la vue cavalière de Marennes avec "la cathédrale".

Bibliothèque nationale de France

(c) Bibliothèque nationale de France

![Plan du bourg de Saint-Pierre de Salles de Marennes et de ses dépendances, 1770 [plan 2] : détail de l'élévation de la façade de l'église.](/graphQlProxy.ashx?urlgraphql=https://rna-gertrude-diffusion-graphql-prod.atolcd.com/api/file/2e16eb72-632e-4880-8f42-12867b9e4ff5.jpg)

Plan du bourg de Saint-Pierre de Salles de Marennes et de ses dépendances, 1770 [plan 2] : détail de l'élévation de la façade de l'église.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Archives nationales

Extrait du plan cadastral de 1832, section G6.

Archives départementales de la Charente-Maritime

(c) Conseil départemental de la Charente-Maritime

Plan et élévation de l'église de Marennes à réparer, par C. Simon, 25 décembre 1844.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Archives départementales de la Charente-Maritime

Lithographie : Marennes, village et église par J. S. Moine, 3e quart 19e siècle.

Musée d'Orbigny-Bernon, La Rochelle

(c) Alienor.org, musées d'art et d'histoire de La Rochelle

Carte postale : Marennes, intérieur de l'église.

Braun Fernand

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Clocher vu depuis le sud.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Clocher : faces sud et est.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Clocher vu depuis l''est.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Clocher : faces sud et ouest.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Clocher vu depuis le sud.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud : niche et vestiges d'un puits (?).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud : porte.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation nord.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Clocher-porche : porte principale (ouest).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Clocher-porche, porte principale : détail de l'arc et des voussures.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Chevet vu depuis le sud-est.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, contrefort sud-ouest du clocher : graffitis (dates 1734, 1715).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, tour d'escalier de la tribune : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, tour d'escalier de la tribune : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 2e travée : tête sculptée située entre deux modillons.

Balloteau Claude

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 2e travée : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 2e travée : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

![Élévation sud, 3e travée : graffiti (inscription : LA PRUDANCE [sic]).](/graphQlProxy.ashx?urlgraphql=https://rna-gertrude-diffusion-graphql-prod.atolcd.com/api/file/e188ff76-fa8c-435d-a569-8895d6edc3c5.jpg)

Élévation sud, 3e travée : graffiti (inscription : LA PRUDANCE [sic]).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 3e travée : graffiti (bateau à roue).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 4e travée : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 5e travée : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 5e travée : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

![Élévation sud, 6e travée : graffiti (inscription : FAIT PAR MOI / DAVID [?] / [?] 1694 [?]).](/graphQlProxy.ashx?urlgraphql=https://rna-gertrude-diffusion-graphql-prod.atolcd.com/api/file/a4be1916-12b5-4f07-a665-d707df33dfb8.jpg)

Élévation sud, 6e travée : graffiti (inscription : FAIT PAR MOI / DAVID [?] / [?] 1694 [?]).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 7e travée, contrefort gauche : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 7e travée : graffiti.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 7e travée, graffiti : détail d'inscriptions encadrées et d'une date (1606?).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 7e travée : graffitis (bateaux).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Chevet, contrefort sud : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Chevet, contrefort nord : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Chevet, contrefort nord : graffiti (bateaux, inscription, date 1751).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Chevet, contrefort nord : graffiti (bateaux, initiales B / MM).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Chevet, contrefort nord : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation nord, contrefort du chevet : graffiti (clocher ou moulin ? ; date 1711).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Clocher-porche : voûte.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Clocher-porche : vestiges de litre avec armoiries buchées.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Clocher-porche : revers de la verrière du portail.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Nef : vue vers la tribune.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Tribune.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Tribune : détail du garde-corps aux armes de saint Pierre et décor sculpté.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Tribune : vue depuis la galerie nord.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Tribune : vue depuis la galerie sud.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Tribune : vue des parties hautes.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Tribune : détail du garde-corps orné de clés en sautoir (emblème de saint Pierre).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Tribune : voûte et arc cintré au revers du clocher-porche.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Vestiges d'un arc dans l'espace ménagé entre le clocher-porche et la nef (accessible par l'escalier de la tribune).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Intervalle entre la nef et le clocher-porche (accessible par l'escalier de la tribune).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Nef : voûte, 1ère travée.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Nef : vue vers le chœur depuis la galerie sud.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Nef : vue d'une travée prise depuis la galerie nord.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Nef : voûte avec signature de l'architecte Jean Denis et la date 1770.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Nef : voûte avec inscriptions sur les arcs doubleaux.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Nef : voûte avec inscriptions sur les arcs doubleaux.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Galerie sud : détail de la voûte.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès à la tribune : inscription datée 1765.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Galerie nord : détail de graffitis.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Galerie nord : détail de graffitis.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Bas-côté sud : tambour de la porte d'entrée latérale.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Bas-côté sud : chapelle du Saint-Sacrement.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Verrière.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Verrière.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Verrière : signature du peintre-verrier Henri Feur et date (1882).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Autel et clôture de chœur.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Chœur : vue depuis la galerie sud.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Chœur : vue depuis la galerie nord.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Chœur : détail de l'autel.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Chœur : décor peint.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Chœur : décor peint.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Ex-voto, vu depuis la tribune.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Ex-voto, vu depuis la galerie nord.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Ex-voto, vu depuis la galerie sud.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Clé de voûte (?) déposée (bas-côté nord).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Décor peint déposé (bas-côté nord).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Bas-côté nord, entrée latérale, au-dessus du tambour de porte : armoiries sculptées de la famille Baudéan de Parabère.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Bas-côté nord, entrée latérale, au-dessus du tambour de porte : armoiries royales sculptées.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Revers de la porte principale, sous la tribune : décor sculpté de motifs végétaux.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Décor sculpté maçonnique (déposé, bas-côté nord).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Plaque commémorative du baptême de François Fresneau.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher : graffiti de bateau.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher : graffiti (FEVRIER 1885).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher : porte d'accès au clocher.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher : graffiti (HUARD 1906 / VIVE LA MEUSE).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher : graffiti (MARTIN / DE / LIMOGES / 1766).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher : graffiti (personnage avec auréole ?).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher : 2e porte d'accès au clocher (beffroi).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher : graffiti de bateau.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher : graffiti de bateau.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher : graffiti daté 1774.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher : graffiti de noms : JEAN GOIZET / PICHON / HERAUD / PERIUS.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher, embrasure de baie : graffiti.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher : graffiti (Bourguignon / La Fine Broche / de Migennes / 01-04-2006).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher : graffiti de noms : CHERPATRAV / CHARBONNIER.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher : graffiti (IC. ROUSSEAU 1705 / MD / MM).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher : graffiti (LOUIS / BOUIAL (?) / Auguste / Boite).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher : graffiti (Maximin OUVRIER / Gazaud BOULANGER).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher : graffiti (N. SVIDRE ? / 1710).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

![Escalier d'accès au clocher : graffiti (LE VINGT SIXIESME NOVEMBRE / 1544 [?] JEHAN CONSTANTIN EST [...] JEHAN MACAULD [....] / IA COTHU / Le 17 NO. 1578 [?]).](/graphQlProxy.ashx?urlgraphql=https://rna-gertrude-diffusion-graphql-prod.atolcd.com/api/file/b8cbcb75-e341-4c25-97a3-754cbb40cf2d.jpg)

Escalier d'accès au clocher : graffiti (LE VINGT SIXIESME NOVEMBRE / 1544 [?] JEHAN CONSTANTIN EST [...] JEHAN MACAULD [....] / IA COTHU / Le 17 NO. 1578 [?]).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher, embrasure de baie : graffiti.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher : noyau torsadé.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher : vue depuis le sommet.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Escalier d'accès au clocher : voûte.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Galerie du clocher : pinacle sud-est.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Galerie du clocher, côté sud : gargouille.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Galerie du clocher, côté sud : gargouille.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

![Galerie du clocher, maçonnerie de la flèche, côté est : graffiti (JEHAN [M?]ESTIVIER 1637).](/graphQlProxy.ashx?urlgraphql=https://rna-gertrude-diffusion-graphql-prod.atolcd.com/api/file/ff05975b-ea2d-4512-8ebf-383c29a18dec.jpg)

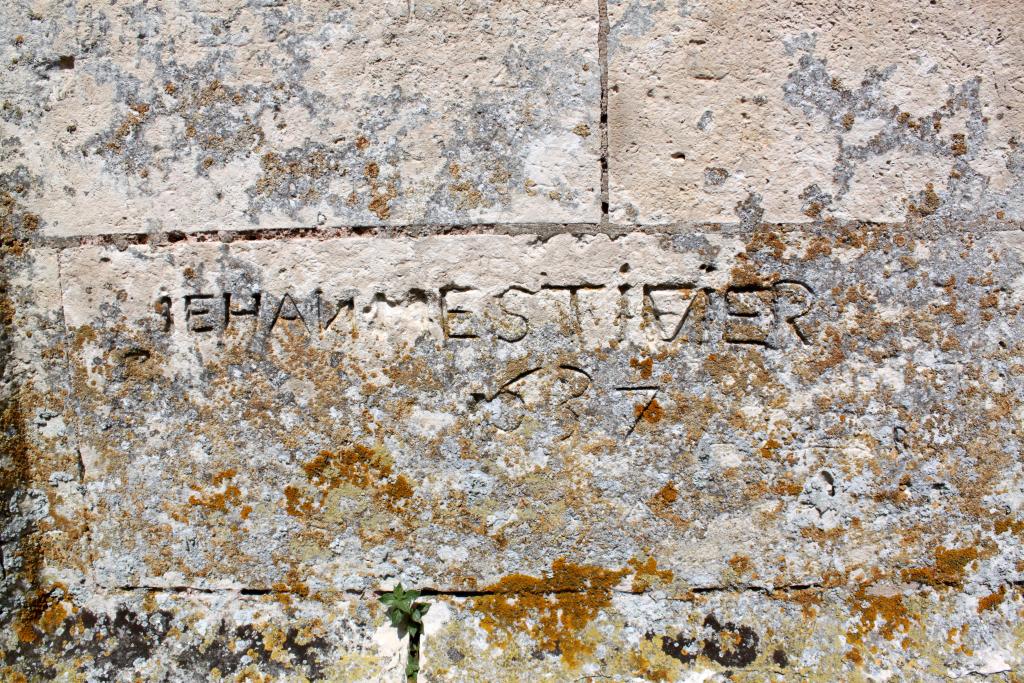

Galerie du clocher, maçonnerie de la flèche, côté est : graffiti (JEHAN [M?]ESTIVIER 1637).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Galerie du clocher : pinacle nord-est.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Galerie du clocher : détail du pinacle nord-est et de la porte de l'escalier d'accès.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Galerie du clocher : détail du pinacle nord-est.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Galerie du clocher : pinacle sud-ouest.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Galerie du clocher : pinacle sud-est vu depuis l'ouest.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Galerie du clocher : détail du pinacle sud-ouest.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Galerie du clocher : pinacle nord-ouest.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Galerie du clocher : pinacle sud-ouest vu depuis le nord.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Galerie du clocher : massif de la tour d'escalier et pinacle nord-est.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Galerie du clocher, coté nord : garde-corps et pinacle nord-ouest.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Galerie du clocher, coté nord : garde-corps.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Galerie du clocher : détail du décor sculpté d'un pinacle.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Flèche : vue depuis la galerie.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Flèche : vue depuis la galerie.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Flèche : vue intérieure.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Flèche, vue intérieure : détail des baies.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Flèche, vue intérieure : détail des baies.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Flèche, vue intérieure : détail des baies.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

-

Titre : Église paroissiale Saint-Pierre

-

Auteur de l'oeuvre : Levrault Jehan, Réal Berthommé, Breban François, Latache Claude, Denis Jean Jacques, Millet Léon, Augier Jean-Louis, Feur Henri

-

Période : 15e siècle , 1ère moitié 17e siècle , 3e quart 18e siècle , 4e quart 19e siècle , 1ère moitié 20e siècle

-

Protection : classé MH (1840)

-

Localisation : Charente-Maritime , Marennes , rue François-Fresneau

-

Type de dossier : Dossier d'oeuvre architecture

-

Aire d'étude : Communes littorales de Nouvelle-Aquitaine

-

Phase du dossier : étudié

-

Date d'enquête : 2024

-

Auteur du dossier : Steimer Claire

-

Copyright : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Historique

La paroisse et l'église Saint-Pierre de Sales sont attestées dès le 11e siècle : la charte de fondation de l'abbaye de Saintes par Geoffroy Martel, comte d'Anjou, et la comtesse Agnès, mentionne en 1047 l'eclesia S. Petris de Salis, "l'église Saint-Pierre de Salles, qui est la paroisse de Marennes et le centre de la juridiction seigneuriales des dames abbesses dans ledit bourg" (cité par Lételié). Le 11 juillet 1153, la bulle papale d'Anastase IV confirme les possessions de l'abbaye de Saintes et signale la paroisse de Sales (Sanctus Petrus de Salis).

Charles Connoué mentionne la date de 1380 inscrite à la base du clocher avec les armes des sires de Pons, seigneurs de Marennes : le 12 mai 1380, Charles V concède effectivement à la Maison de Pons l'île et le bailliage de Marennes avec tous les droits seigneuriaux attachés.

D'après l'architecture du clocher, l'église est probablement édifiée au cours du 15e siècle. Ce clocher de 82 mètres de hauteur peut être comparé à ceux de l'église de Moëze, de Saint-Jean-d'Angle ou encore de Saint-Eutrope de Saintes.

Selon un document de 1559 cité par A. Lételié, "le temple et corps du logis de l'église dudit Marempnes estant fort ruyné en sa couverture, tellement que la chappuze et potrye se pourrist et ruyne en plusieurs endroits". Mathurin Baron, "mestre recouvreur d'ardoyze" s'est obligé le "recouvrir et racoustrer bien et deuhement". Il s'engage également à "nectoyer toutes les dallez qui sont à l'entour et environnent led. temple, aussi icelles symenter, et boucher mesmement la dalle qui agoute contre le cloché. Ensemble de réparer bien et convenablement une autre dalle qui est au bout du puignon dud. temple, vers le cloché, à l'endroict et au-dessus des tours". A. Lételié indique : "on peut encore voir les arrachements des arceaux des voûtes qui partaient du clocher, dans la partie comprise entre les voûtes et la toiture actuelles, ainsi que la naissance de l'ogive des collatéraux sur l'ancien mur de façade, si l'on se place dans la galerie, côté de l'escalier". Au niveau de la tribune, un arc brisé mouluré correspond sans doute à la baie qui communiquait avec l'ancienne nef. Un intervalle entre le clocher-porche et la nef actuelle conserve les traces de départs d'arcs. Sur l'ancienne église, Charles Esprit Le Terme indique dans sa notice sur l'arrondissement de Marennes qu'elle "n'avait que des bas côtés de 8 pieds de largeur ; sa nef était plus étroite de quatre pieds de chaque côté que dans l'édifice actuel et la naissance de la voûte plus élevée de trois pieds et demi qu'aujourd'hui" (cité par A. Lételié, 1891-1892).

La Popelinière confirme que l'église est en ruine en 1570, "les calvinistes s'étant emparé de la chaussée de Marennes forcèrent la garnison catholique à s'enfermer dans l'église fortifiée de longue main" (livre XXIII, Daubigné tome 1 liv 5 chap 25). De nombreux graffiti recouvrent les murs de la tour d'escalier d'accès au clocher : le plus ancien repéré est 1578.

Des dates du 17e siècle ont été relevées au niveau de la galerie du clocher (1618, 1637). Une cloche y est installée et bénite le 28 octobre 1650. Réalisée par Latache, "maistre fondeur de la ville de Xaintes", elle pèse "1612 [?] livres". Elle a été fondue à la Révolution, envoyée à la fonderie de canons de Rochefort (Revue de Saintonge et d'Aunis, 1892).

Le clocher de 82 mètres de haut servait d'amer : une citation de Armand Maichin (Histoire de Saintonge, Poitou, Aunix et Angoumois, 1671) l'indique pour le 17e siècle : "[...] Marennes, qui est un très beau bourg et très bien basty, possédé à tiltre de Comté avec l'estendue de son ressort, par l'illustre Maison des Martels [...]. On voit à Marennes un clocher d'une très belle structure et d'une merveilleuse hauteur, où il y avoit autresfois une lanterne ardante toutes les nuicts en faveur des Pilotes et Mariniers égarés en mer. On y remarque encore les armes de Pons, lesquelles y furent gravées environ l'an 1380, qui fut lors que le Pays et le Bailliage de Marennes furent absolument donnés aux anciens Seigneurs de cette illustre Maison, pour récompense des pertes qu'ils avoient faites à l'occasion des Anglois et des Services qu'ils avoient rendus à la Couronne".

Dès le début du 17e siècle, Françoise de La Rochefoucault, abbesse de Saintes, fait démolir la nef en 1602 et engage la reconstruction. Françoise de Foix poursuit les travaux en faisant "élever" les murailles et couvrir l'église en 1638. Le 17e siècle est marqué par le conflit opposant les seigneurs de Pons aux abbesses de Saintes (entre 1602 et 1661) : ils prétendaient exercer la prééminence féodale sur le territoire des abbesses de Saintes, dames de Saint-Pierre de Salles, jusqu'à ce que celles-ci revendiquent leur droit de seigneurie dans tout le bailliage de Marennes, droit qu'elles finissent par obtenir. Les travaux reprennent à la fin du 17e siècle : un marché du 4 juillet 1691 (Me Jehan Michel, notaire à Marennes), cité par A. Létélié, mentionne les maîtres-maçons Jehan Levrault et Berthommé Réal qui montent les murailles au niveau des galeries ; François Breban, architecte poitevin, est chargé de construire 16 piliers, plus "les voultes et arcades qui lieront de part en part de l'un à l'autre et de pillier en pillier, iceulx pilliers, et de les hausser de la haulteur de six pieds" à partir du niveau des "leszières de lad. église, afin que la charpente y puisse estre appropriée" (marché du 21 décembre 1691, Me Jehan Michel, notaire à Marennes). Des dates gravées sur l'élévation sud et le chevet de l'église datent de cette période (1606 [?], 1694 [?], 1711, 1715, 1734, 1751).

Faute de moyens, les voûtes ne sont achevées qu'entre 1753 et 1770. En 1753, des ressources sont suffisantes pour les "employer à la continuation de la voûte dont il s'agit ; ce sera remplir les engagements de ceux qui ont édifié l'église dans le dessein qu'elle fût voûtée ; la majesté du lieu l'exige, la santé des ministres de l'hôtel et celle des habitans en fait même une nécessité, n'étant pas possible de résister aux injures des saisons auxquelles on est exposé dans un vaste bâtiment situé sur les bords de l'Océan et presque inhabitable dans les fréquentes tempêtes, dont un toit de planches, qui laisse entrer l'air de tous côtés, n'étant couvert que de tuiles creusées, est incapable de deffendre". En 1765, une délibération du conseil de fabrique de Marennes fait mention de ces travaux : "ce n'a été que l'an 1753 que la fabrique s'est trouvée en état, avec le secours de madame de Duras, qui étoit abesse en cette année, de faire voûter à sa fin la travée, dans l'espace de laquelle est le sanctuaire, c'est-à-dire la septième partie de l'ouvrage, en y comprenant le chœur, sans parler des bas-côtés". Les archives du presbytère de Marennes citées par Lételié indiquent que : "Le clocher, lit-on dans une délibération de la fabrique du 30 décembre 1760, menaçant ruine et d'écraser inopinément l'église, de faire périr les prêtres, les paroissiens qui s'y trouveraient rassemblés, ... ainsi que les maisons voisines" ; d'un autre côté, " la chute du clocher privant les navigateurs d'une balise qui leur fait éviter les périls des attérages des côtes de Saintonge... les habitans ont unanimement délibéré que le danger... les oblige de prier et requérir messieurs les syndics généraux du pays abonné de Saintonge de faire en leur nom et qualité de très humbles représentations au conseil de sa majesté pour obtenir la permission de faire incessamment réparer la flèche du clocher... par une adjudication au rabais en la forme ordinaire..la dépense devant être prise sur l'imposition de deux sols par muid de sel, accordée par arrêt du conseil du 3 décembre 1767, ainsi que vingt sols pour chaque cent d'huîtres qui sortiront du pays de Marennes". Un graffiti daté 1765 a été repéré dans l'escalier d'accès à la tribune.

Les voûtes sont construites en 1770-1771 par l'architecte Jean Denis et son fils Jean Jacques Denis, maître appareilleur. Leurs noms sont inscrits sur les voûtes de l'église avec la date 1770. Les Denis, famille de tailleurs de pierre et d'architectes de Cognac, ont été bien étudiés par René Crozet. Jean Jacques Denis réalise également des travaux au clocher de l'église Saint-Léger de Cognac en 1764-1767 avec son père Jean Denis. Ce dernier est également l'auteur du clocher de l'église Saint-Pierre d'Oléron en 1776.

Le 23 décembre 1770, l'extrémité du clocher menace encore ruine. Des travaux y sont réclamés à plusieurs reprises dans les années 1780-1790. Une cloche fondue en 1776 par "Dupont, fondeur du roy en chef de l'artillerie de Marine au port de Rochefort" y est installée. Pendant la période révolutionnaire, la croix surmontant le clocher ainsi que les fleurs de lys sont retirées et un "bonnet de la liberté" est placé sur la flèche.

L'état du clocher inquiète d'autant plus qu'il sert toujours d'amer pour la navigation. En 1782, il est endommagé par la foudre. En 1839, on signale que "les clochers de Marennes et de Möeze si remarquables par leur architecture sont aussi d'une utilité incontestable pour la navigation. L'un et l'autre de ces monuments frappés par la foudre et gravement endommagés sont menacés d'une ruine complète". L'ex-voto sous forme de maquette de bateau suspendue dans la nef aurait été réalisée par un marin du village de la Boirie qui en fait don vers 1820 (cf A. Baudrit).

Entre 1879 et 1889, d'importants travaux intérieurs sont engagés par le curé Bonnin, sous la direction de M. Alaux, architecte à Bordeaux. Des vitraux historiés signés de Henri Feur remplacent les vitraux d'origine : certaines verrières portent la signature du peintre-verrier bordelais et la date 1882. Deux chapelles sont réunies en une seule sous le vocable de la Sainte-Vierge et ornées d'un décor peint réalisé par Augier et Millet (cf Commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure, 1884). Ils réalisent également le décor peint du chœur. Le prêtre Bonnin "a fait peindre dans l'église des inscriptions qui rappellent l'histoire du monument et les noms des curés depuis 1584". En 1886, trois nouvelles cloches sont bénites par le curé et l'évêque de La Rochelle.

En 1891-1892, André Lételié indique que des travaux de restauration ont été "tout récemment" réalisés sous la direction de M. Juste Lisch, inspecteur des monuments historiques et de M. Eustase Rullier, architecte à Saintes, par M. Soutéras, entrepreneur à Marennes, avec notamment le remplacement de la balustrade de plate-forme du clocher (voir également Bull. de la Société des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, 1886) : "Les meneaux des baies ont été refaits ainsi qu'une partie de la jolie galerie supérieure qui termine la tour de clocher. On a rétabli l'ancien niveau des marches qui donne accès à l'édifice. Les ouvriers travaillent en ce moment à disposer le bois destiné à former la charpente du beffroi dans lequel seront installées de nouvelles cloches" (cf Commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure, 1886). Entre 1903 et 1909, Albert Ballu, architecte en chef des Monuments historiques, entreprend la restauration et la consolidation du clocher.

L'église accueille des soldats pendant les deux guerres mondiales : de nombreux graffiti en témoignent notamment au niveau des galeries hautes.

En 1949, l'architecte en chef des Monuments historiques Georges Jouven fait réaliser les sculptures de la flèche. En 1960, Michel Mastakis réalise la restauration des baies du clocher.

Des fouilles ont été réalisées en 2017-2020 au sud de l'église : une partie du flanc méridional de l’ancienne église gothique a été dégagée jusqu’au portail sud-ouest de l’église actuelle : des éléments du mur de la nef et le départ du croisillon sud du transept ont ainsi été mis au jour.

Détail de l'historique

Description

L'église présente une orientation nord-ouest / sud-est. Elle comprend un clocher-porche, une nef encadrée de chapelles surmontées de galeries, une travée formant transept et un chœur à chevet plat. La nef mesure 50 mètres de longueur, pour 25 mètres de large et 16 mètres de hauteur sous voûtes.

La tour de plan carré est cantonnée de contreforts angulaires couronnés de pinacles. La face nord-ouest est ouverte d'un portail en arc brisé dont les ébrasements accueillent deux niches à dais et dont les voussures sont ornées de motifs de feuilles choux frisés. Le tympan est ouvert d'une verrière à remplage flamboyant et d'une niche à dais. Un gable en accolade sculpté de feuilles de choux frisés accueille une table décorative qui portait les armoiries des seigneurs de Pons. Au-dessus du portail, quatre niveaux sont délimités par des bandeaux moulurés : le deuxième conserve les vestiges d'appui et de corniche qui accueillaient deux anges portant un écu à trois fleurs de lys. Le cinquième niveau est percé de doubles baies en arc brisé, correspondant à l'espace des cloches. Un dernier niveau est couronné par une corniche moulurée et par le garde-corps en pierre de la plateforme sur laquelle s'élève la flèche en pierre. Cette plateforme est cantonnée de pinacles reliés à la flèche par des arcs boutants. La flèche en pierre de plan octogonal est percée de jours rectangulaires et ornée de crochets. Elle est couronnée par une girouette métallique.

L'élévation sud de la nef compte sept travées d'ouvertures scandées de contreforts. La jonction entre le clocher et la nef à l'ouest est marquée par le massif abritant l'escalier d'accès à la galerie. La première travée à l'ouest est percée d'une porte en plein cintre encadrée de pilastres superposés soutenant entablement et fronton cintré interrompu par une niche, également encadrée de pilastres et surmontée d'un fronton cintré : une pierre d'attente nue devait probablement être sculptée avec les armoiries des abbesses de Saintes. Les deux obélisques en amortissement sont à peine épannelés : inachevés, ils devaient probablement être sculptés. Les autres travées sont percées de baies cintrées, petites en rez-de-chaussée pour éclairer les chapelles intérieures, plus grandes au niveau de la galerie pour éclairer la nef. Seule diffère la baie du bras de transept qui s'élève sur les deux niveaux. Un garde-corps d'attique règne au-dessus de la corniche sommitale à modillons. L'élévation nord reprend la même composition.

Le chevet plat est percé d'une baie en plein-cintre encadrée de deux contreforts d'angle massifs. On retrouve la corniche à modillons et l'attique d'où s'élève un fronton triangulaire.

De nombreux graffiti (dates, noms, bateaux) ont été relevés sur les maçonneries, principalement sur l'élévation sud et sur le chevet.

A l'intérieur, le porche sous clocher est voûté d'ogives à clef annulaire. Les traces d'une ancienne litre (bandeau peint portant les armoiries des seigneurs ayant droit de litre) sont encore visibles sur les murs. L'accès au clocher s'effectue par une porte et un escalier en vis côté nord : 289 marches conduisent à la terrasse du clocher (C. Connoué).

La nef compte six travées. La première est surmontée d'une tribune avec garde-corps en ferronnerie orné des clés de Saint-Pierre. Les chapelles latérales sont surmontées d'un niveau de galerie, excepté pour la travée avant le choeur, formant ainsi transept. La nef est couverte d'une voûte déprimée à doubleau, ogives et liernes. Les clés de voûte non sculptées semblent inachevées. Les galeries bordées de balustrades sont couvertes de voûtes octopartites constituées de nervures de pierre (croisée d'ogives avec liernes) et de voûtains bâtis en briques pleines posées sur chant enduits de plâtre à l'intrados. Le chœur est délimité par une clôture en ferronnerie. Il est orné d'un lambris bas et d'un riche décor peint.

Détail de la description

| Murs |

|

|---|---|

| Toits |

|

| Plans |

plan allongé |

| Étages |

1 vaisseau |

| Couvrements |

|

| Couvertures |

|

| Escaliers |

|

| Typologie |

|

| Décors/Technique |

|

| Décors/Représentation |

Précision sur la représentation : Inscriptions relevées sur les voûtes (R. Crozet/A. Baudrit) : -TOUS COMPAGNONS [ETRANGE DU DR] FRANCE DU DE... LA... (?) -JEAN JACQUES DENIS LE CADET SOU (sic) APAREILLEUR Clé de voûte du 2e doubleau déposée (encore en place et décrite par R. Crozet en 1964 : étoile à 5 branches, équerre et compas feuilles de laurier et d'olivier ; LAR : [VIVE] LES ENFANS DE SALOMON -JEAN DENIS ARCHITECTE 1770 -DIEU SUR TOUT LA VERTU DE COGNAC DIT JEAN-JACQUES DENIS FILS ET APAREILLEUR DE CET OUVRAGE EN L'AN 1770 (inscription semblable dans le clocher de l'église de Saint-Pierre d'Oléron). |

Informations complémentaires

| Type de dossier |

Dossier d'oeuvre architecture |

|---|---|

| Référence du dossier |

IA17051975 |

| Dossier réalisé par |

Steimer Claire

Conservatrice du patrimoine au sein du service du patrimoine et de l'Inventaire. |

| Cadre d'étude |

|

| Aire d'étude |

Communes littorales de Nouvelle-Aquitaine |

| Phase |

étudié |

| Date d'enquête |

2024 |

| Copyrights |

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel |

| Citer ce contenu |

Église paroissiale Saint-Pierre, Dossier réalisé par Steimer Claire, (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/16398544-ffb5-4b5d-87ae-5bdf7a4adb06 |

| Titre courant |

Église paroissiale Saint-Pierre |

|---|---|

| Dénomination |

église paroissiale |

| Vocable |

Saint-Pierre |

| Statut |

|

|---|---|

| Protection |

|

Documents d'archives

AD17, 2 O 1008. Marennes, presbytère, église, temple protestant (1868-1932)

Lieu de conservation : Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle

Côte : 2 O 1008

ISBD/Commentaire :

Marennes, presbytère, église, temple protestant (1868-1932).

AD17, S 7769. Clocher de Marennes, travaux de restauration et pose d’un paratonnerre, 1842-1851

Lieu de conservation : Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle

Côte : S 7769

ISBD/Commentaire :

Clocher de Marennes, travaux de restauration et pose d’un paratonnerre, 1842-1851.

AD17, S 8434. Quartier de Marennes. Amers (1831-1864)

Lieu de conservation : Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle

Côte : S 8434

ISBD/Commentaire :

Quartier de Marennes. Amers (1831-1864).

Documents figurés

BN, MS-6436 (97D). Carte de la seconde tournée militaire de M. le Mr le Ms de Paulmy depuis Argenton par Limoges jusqu a Fregefond en allant & depuis Pons, par Saintes, les Isles d'Oleron et de Ré..., 1753.

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale de France, Paris

Côte : MS-6436 (97D)

ISBD/Commentaire :

Carte de la seconde tournée militaire de M. le Mr le Ms de Paulmy depuis Argenton par Limoges jusqu a Fregefond en allant et depuis Pons, par Saintes, les Isles d'Oleron et de Ré..., 1753.

AN, N/II/Charente-Maritime/1/1-2. Plan du bourg de Saint-Pierre de Salles de Marennes et de ses dépendances (2 plans), 1770

Lieu de conservation : Archives nationales, service des cartes et plans, Paris

Côte : N/II/Charente-Maritime/1/1-2

ISBD/Commentaire :

AN, N/II/Charente-Maritime/1/1-2. Plan du bourg de Saint-Pierre de Salles de Marennes et de ses dépendances, 2 plans signés Géraud et Garnier, 1770.

Périodiques

BOISSERIE, Florence. Marennes (Charente-Maritime). Église Saint-Pierre-de-Sales, Marennes-Hiers-Brouage, notice archéologique, 2021

ISBD/Commentaire :

BOISSERIE, Florence. Marennes (Charente-Maritime). Église Saint-Pierre-de-Sales, Marennes-Hiers-Brouage, notice archéologique, Archéologie médiévale, 51, 2021 [En ligne : http://journals.openedition.org/archeomed/41043]

Bulletin de la Société des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis. Société des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, VIe vol., 1886

Mention : p. 281

ISBD/Commentaire :

Bulletin de la Société des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis. Société des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, VIe vol., 1886.

Délibérations duc conseil de fabrique de Marennes relatives aux réparations de l'église, etc, 1765-1770, Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, 1877

ISBD/Commentaire :

Délibérations duc conseil de fabrique de Marennes relatives aux réparations de l'église, etc, 1765-1770. Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis. Société des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, IV, 1877, p. 419-422.

Quelques inscriptions à Saint-Pierre d'Oléron. Revue de Saintonge & d'Aunis, 1892

ISBD/Commentaire :

Quelques inscriptions à Saint-Pierre d'Oléron. Revue de Saintonge & d'Aunis : bulletin de la Société des archives, Volume 12,Livres 2 à 6, 1892, p. 183-185.

LÉTELIÉ, André. Le clocher de Marennes, 1891-1892

ISBD/Commentaire :

LÉTELIÉ, André. Le clocher de Marennes, Recueil de la Commission des arts et monuments historiques de la Charente-Inférieure [...], 4e série, tome 1er (tome XI de la collection), Saintes, 1891-1892, p. 318-326.

Bibliographie

BAUDRIT, André. L'église de Marennes à la lumière de l'histoire, 1967 [rééd. 1993]

ISBD/Commentaire :

BAUDRIT, André. L'église de Marennes à la lumière de l'histoire, La Lucarne ovale, 1993 [1ère édition : 1967].

Connoué, Charles. Les églises de Saintonge. Saintes: Delavaud, 1952-1961, t. 2.

Mention : p. 63

ISBD/Commentaire :

Connoué, Charles. Les églises de Saintonge. Saintes : Delavaud, 1952-1961, t. 2.

Constructions et restaurations [Marennes]. Commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure, 1884

ISBD/Commentaire :

Constructions et restaurations [Marennes]. Recueil des actes de la Commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure, 1884, p. 242 et 320.

Restaurations et constructions. Marennes. Commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure, 1886

ISBD/Commentaire :

Restaurations et constructions. Marennes. Recueil des actes de la Commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure, 1886, p. 388-389.

Crozet, René. Note sur les Denis, tailleurs de pierre et architectes de Cognac au XVIIIe siècle. Bulletin de l'Institut historique et archéologique de Cognac et du Cognaçais, 1964.

ISBD/Commentaire :

Crozet, René. Note sur les Denis, tailleurs de pierre et architectes de Cognac au XVIIIe siècle. Bulletin de l'Institut historique et archéologique de Cognac et du Cognaçais, 1964.

MAICHIN, Armand. Histoire de Saintonge, Poitou, Aunix, et Angoumois, 1671

ISBD/Commentaire :

MAICHIN, Armand. Histoire de Saintonge, Poitou, Aunix, et Angoumois [...], imprimerie Henry Boysset, Saint-Jean-d'Angély, 1671 [en ligne sur Gallica].

Ports maritimes de la France, tome 6, De La Rochelle à Hendaye. Ministère des Travaux publics, 1887

Mention : p. 264-266

ISBD/Commentaire :

Ports maritimes de la France, tome 6, De La Rochelle à Hendaye. Ministère des Travaux publics, 1887.

VALLEAU. Documents historiques sur Marennes, Commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure, 1877

ISBD/Commentaire :

VALLEAU (curé de Bourcefranc). Documents historiques sur Marennes. Recueil des actes de la Commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure, 1877, p. 81-88.

Annexes

Extraits d'archives

AD Charente-Maritime, 2 O 1008. Marennes, presbytère, église, temple protestant (1868-1932).

-Lettre du directeur général de la police du Royaume au préfet, 20/08/1814.

Un bonnet de la liberté reste constamment au haut du clocher de Marennes ; satisfaire au désir des habitants de cette ville en faisant disparaître ce signe du républicanisme ou plutôt de la terreur qui afflige leurs regards.

-Lettre du sous-préfet au préfet, 15/09/1814.

M. le Maire déterminé par des raisons bien puissantes [?] a fait enlever le bonnet qui était placé sur le clocher de l'église paroissiale de Marennes. On travaille à la croix qui doit y être substituée. Elle sera, du moins on le présume, posée le 19 ou le 20 de ce mois ; demande d'emprunt pour financer ce chantier.

-Extrait du registre des délibérations du conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Pierre de Marennes, 14/04/1844.

Examen des comptes de l'exercice de 1843 et budget 1845 ; réparations urgentes à faire à l'église et à son superbe clocher ; la couverture et la charpente de l'église dont les réparations ont été successivement ajournées d'année en année sont dans un état de dégradation tel qu'on doit redouter les accidents graves qui pourraient survenir à la voûte de la nef et occasionner par suite des dépenses très considérables. Relativement au clocher, le danger est plus grand encore : l'allocation première qui a été accordée par le gouvernement ayant été exclusivement consacrée aux réparations de la flèche et à l'établissement d'un paratonnerre, il n'a pu être rien fait au clocher non plus qu'à la base ; plusieurs crevasses au niveau de la plate-forme ; infiltrations des eaux pluviales sur la voûte du clocher ; nécessité de rétablir un grand nombre de marches brisées dans l'escalier + murs lézardés.

-Plan et élévation de l'église de Marennes à réparer, dressé par C. Simon, 25/12/1844.

-Réparations au clocher ; rapport, 05/09/1883.

Visite et devis des réparations (9500 frcs) ; travaux urgents à faire : réfection de presque tous les meneaux des fenêtres de l'étage du beffroi. Ces fenêtres, d'une hauteur de 8m environ, sont coupées dans leur hauteur par un linteau dont les claveaux n'étant plus soutenus par le meneau vertical ont transcoulé et menacent de s'écrouler d'autant plus facilement qu'à l'ouest surtout l'eau a presque enlevé totalement le mortier des joints. Les meneaux engagés dans les murs ont été coupés, il faudra nécessairement les refaire pour placer le vitrage qui a dû exister. Ces meneaux portent en effet une feuillure à veue [?] ; travaux moins urgents : réfection des meneaux des fenêtres de la partie du clocher sur laquelle s'élève la flèche, réparation des marches d'escalier, réfection des balustrades au-dessus de l'étage du beffroi ; travaux pas absolument nécessaires : rétablissement de l'ancien niveau du sol sur la façade d'entrée et sous le clocher ; les marches qui donnent accès à l'église sont complètement usées et si on doit les refaire, j'ai pensé qu'il était utile de dégager les anciennes bases du portail. Les dégradations de l'étage du beffroi se sont accentuées depuis quelques temps et il est à craindre de voir avant peu tomber quelques-uns des linteaux qui divisent les fenêtres de l'étage du beffroi. Chaque claveau fait environ 0,65 de hauteur 0,80 de largeur et 0,40 d'épaisseur. De pareils blocs dans leur chute pourraient entrainer de graves accidents.

-Travaux de conservation et de restauration des MH : restauration et réparation du clocher, des voûtes, couvertures et dallages de l'église, 20/09/1903.

Mention des gargouilles en pierre de Crazannes pour l'écoulement des eaux au-dessus de la voûte de la sonnerie des cloches ; réfection d'une partie des meneaux des ouvertures à la naissance de la flèche en pierre de Crazannes ; devis : A. Ballu, architecte en chef du monument.

-Lettre du ministre de l'Instruction publique et des Beaux Arts au préfet de la Charente-Maritime, 12/02/1920.

Chute d'un fragment de la flèche de Marennes : zone de protection et évacuation de 4 maisons voisines préconisées ; A. Ballu, architecte en chef du monument.

-Travaux de conservation et de restauration des MH : restauration du comble, 25/05/1923.

Tirants, boulons, charpente, couverture en tuiles creuses : devis : Gauthier.

AD Charente-Maritime, S 7769. Clocher de Marennes, travaux de restauration et pose d’un paratonnerre, 1842-1851.

-Clocher de Marennes, établissement d'un paratonnerre et réparations à ce clocher, le sieur Ladame soumissionnaire, 01/01/1841.

-Pose d'un paratonnerre sur le clocher de Marennes, PV de réception définitive, 26/05/1843.

En fer forgé et cuivre ; pose d'une girouette dorée ; Ladame, entrepreneur.

-Lettre du préfet à l'ingénieur en chef sur les travaux de réparation nécessaires pour la consolidation du clocher de l'église de Marennes, 08/05/1845.

Demande de secours auprès du ministre de l'Intérieur ; toutefois comme ce clocher sert d'amer pour les bâtiments qui traversent les coureaux d'Oléron, demande contribution au département des travaux publics.

-Devis des travaux à faire pour la réparation du clocher de Marennes, Ports maritimes de commerce, phares, balises et amers, 23/12/1847.

Clocher classé au nombre des amers du 2e arrondissement maritime ; description des ouvrages ; Rq : le sable sera pris aux dépôts des délestages du port de Marennes et de préférence dans les tas qui proviennent des bancs de la Loire ; pierre de taille provenant des carrières des rives de la Charente, particulièrement à celles de Crazannes.

-Lettre du préfet à l'ingénieur en chef, 15/12/1850.

Clocher de Marennes considéré comme monument d'art ; le clocher de Marennes est l'amer le plus important de la contrée ; il est d'un grand intérêt d'en assurer la conservation et de profiter des dispositions favorables que le Ministre témoigne à ce sujet.

-PV de réception définitive par l'ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées : restauration du clocher de Marennes servant d'amer à la navigation, 28/11/1851.

Pierre Bourdin, entrepreneur.

-Décompte des ouvrages exécutés, campagnes de 1848, 1849, 1851, 10/12/1851.

AD Charente-Maritime, S 8434. Amers (1831-1864).

-Phares et balises et amers, décision ministérielle, clochers servant d'amers, 18/10/1808.

Les clochers servant d'amers restent à la charge des communes toutes les fois qu'ils dépendent d'une église consacrée au culte et gouvernement n'intervient à leur entretien ou conservation que lorsqu'il est nécessaire d'exécuter des réparations majeures qui ont pour but d'empêcher la destruction de l'édifice ou autres accidents graves [?]. La quote-part du gouvernement est alors fixée au tiers du montant de la dépense.

-Lettre à l'ingénieur en chef des travaux maritimes concernant l'établissement d'un paratonnerre sur le clocher de Moëze, 18/06/1839.

Mention du rapport de M. Wormeselle de février 1817 qui fait connaître que pour éviter les dangers du banc et surtout de l'enrochement de Boyard, il faut se servir du clocher de Moëze combiné avec la poudrière de Brouage et avec la pointe de Pied Mont ; mention de la dégradation de la flèche du clocher dans la nuit du 7 au 8 décembre 1806 par l'effet de la foudre ; rapport du conducteur Avril qui indique que le clocher de Moëze a toujours été un amer pour les bâtiments qui entrent et sortent de Rochefort, que l'amer fait partie de l'arrondissement maritime de Rochefort (et non de Marennes) ; clocher qui a 45 à 50m de haut ; celui de Marennes 75 à 80m (78m).

Rapport sur la délibération prise par le conseil général du département dans sa séance du 25 août 1838, à l'effet d'obtenir l'établissement de paratonnerres sur les clochers de Marennes et de Möeze, 17/08/1839.

Le conseil d'arrondissement de Marennes expose que "les clochers de Marennes et de Möeze si remarquables par leur architecture sont aussi d'une utilité incontestable pour la navigation. L'un et l'autre de ces monuments frappés par la foudre et gravement endommagés sont menacés d'une ruine complète. Il paraît indispensable de les munir d'un paratonnerre ; selon la délibération du CG, lorsqu'on vient du large et que l'on veut donner dans le pertuis de Maumusson, le clocher de Marennes est la première remarque dont on fait usage et qui se découvre de plus loin après que l'on a pris connaissance de Cordouan ou de Chassiron et de quelqu'autre point plus au sud de l'Ile d'Oléron ou de la côte d'Arvert. Les navires règlent leur voilure de manière à arriver devant Maumusson une heure avant la pleine mer et dès qu'ils aperçoivent le clocher de Marennes, ils gouvernent de manière à le mettre dans la direction du milieu de l'espace compris entre Oléron et Arvert ; puis ils s'avancent directement sur ce clocher jusqu'à ce qu'ils voient la bouée de la Barre et les deux balises du galon d'or et des Lézards établies sur les dunes entre la pointe d'Arvert et celle de Mus-de-Loup ; ils franchissent la barre, le plus vite possible, en suivant la ligne tracée par la bouée et les deux balises précitées ; ils évitent les bancs de Gatsau et du galon d'or au moyen d'autres bouées disposées à cet effet et ils trouvent ensuite diverses balises qui les guident soit dans les coureaux d'Oléron soit dans l'embouchure de la Seudre. Le clocher de Marennes est encore employé comme amer, dans plusieurs autres circonstances (...). Pris par le point le plus élevé de la dune boisée de St Trojan, il fait éviter les rochers de la pointe de l'Epinette, côte ouest de l'île d'Oléron ; pris par la pointe de la Grogniasse (côte est de la même île) il marque le mouillage de la Coincelle ; il concourt à la détermination de diverses parties de routes dans les coureaux d'Oléron et à l'entrée de la Seudre ; enfin il sert conjointement avec l'amer de l'Ile d'Aire pour conduire les navires dans la passe située entre le banc de Lamouroux et les rochers de Juliar et de la Mortanne, ainsi que pour trouver un mouillage formé par une fosse de peu d'étendue, près de la balise du nord (grande Mortanne). Le clocher de Moëze est une amarque essentielle aux navires qui passent par la rade de l'Ile d'Aix soit pour venir dans la Charente ou dans les coureaux d'Oléron, soit pour prendre la mer en sortant de la Charente, des coureaux et de la Seudre. Il se combine particulièrement avec la pointe de Pédemont (située entre le port des barques et St Froult) et avec le fort de l'île Madame (rive gauche de l'embouchure de la Charente), il offre, avec ces deux pointes de reconnaissance les moyens de parer les écueils qui existent aux approches de la rade de l'Ile d'Aix et de l'entrée de la Charente. Ainsi, l'on échappe au danger de l'enrochement du Fort Boyard en tenant le bas du clocher de Moëze toujours caché par la pointe de Piédemont ; ce clocher relevé d'une certaine manière avec la poudrière du fort et avec la face ouest de la dite pointe de Piédemont, détermine les limites des bordées que l'on peut courir lorsqu'on est obligé de louvoyer entre Boyard et l'Ile d'Aix. C'est aussi avec le secours de ce même clocher et de plusieurs autres amers que les navires évitent de toucher sur le charenton, le Porteral et les palles, les rochers très dangereux situés à l'embouchure de la Charente, sur le prolongement de l'Ile Madame.

-Etat des amers qui sont entretenus en tout ou partie par les soins de l'administration des Ponts et Chaussées sur le littoral de l'arrondissement de Royan, 23/06/1854.

-Amer de Moëze (clocher) ; amer de l'ile d'Aire (échafaudage en charpente construit par l'Etat) ; amer de Pessefier [Pelletier ?] (arbres acquis par l'Etat) ; amer de Marennes (clocher) ; amer de st Fort (arbres acquis par l'Etat) ; amer de Broue (ancienne tour appartenant à un particulier) ; amer des lézars (échafaudage en charpente construit par l'Etat) ; amer du galon d'or (échafaudage en charpente construit par l'Etat)...

-Système général de balisage du littoral, état indicatif des amers existant sur les côtes du département et évaluation des dépenses à faire pour leur amélioration, 07/08/1854.

Côtes de Marennes, de la Seudre et de la Tremblade : clocher de l'église de Moëze, amer en charpente de l'Ile d'Aire, les arbres de Pelletier, le clocher de l'église de Marennes, la balise-amer de la pointe de Chapus, la balise-amer des Faulx, les arbres de St Fort, la tour de Broue, l'échafaud en charpente de Lézard, l'échafaud en charpente du galon d'or, la baraque de la pointe de la Coubre, l'échafaud en charpente de la pointe de la Coubre, la tour en maçonnerie de Bonne Anse […].

Documentation du service des Monuments historiques, DRAC, Poitiers

-Clocher de l'église de Marennes, rapport du soussigné [Simon] sur cet édifice avec notice historique et description générale, 25 décembre 1844.

[...] Ce clocher est un des plus beaux monuments que possède le département de la Charente-Inférieure. On y entretenait autrefois un phare allumé toutes les nuits pour guider la marche des vaisseaux dans les courreaux d'Oléron difficiles et dangereux à pratiquer par les navigateurs. On remarque sur ce clocher les armes de sires de Pons, qui furent sculptées en 1330, Marennes ayant été donné à cette époque aux seigneurs de cette maison par lettres patentes du roi Charles V en compensation des pertes qu'ils avaient éprouvées dans les guerres contre les Anglais et en récompense des services rendus par eux à la couronne de France. Les seigneurs étaient dans l'usage de prendre possession de leur fief par cette église qui était alors considérée comme la citadelle de l'île et autour de laquelle se trouvaient les maisons et châteaux des seigneurs de Pons environnés de douves profondes. Cet édifice qu'on appelait à cette époque St Pierre de Sales fut tellement détérioré pendant les guerres religieuses qu'en 1602 l'abbesse de Saintes le fit abattre pour le rebâtir, et ne conserva que le clocher. L'ancienne église n'avait que des bas côtés de deux mètres soixante six de largeur, sa nef était plus étroite de trois mètres trente trois de chaque côté que dans son état actuel, et la naissance de la voûte plus élevée de trois mètres seize centimètres qu'aujourd'hui. de nouvelles dégradations obligèrent encore en 1635 à une autre reconstruction avec simple couverture sans voûte. En 1750, madame de Parabère, abbesse de Saintes fit voûter toute la partie du cœur et du sanctuaire et enfin en 1769 et 1770, le reste fut également terminé tel qu'il l'est à présent. Depuis cette époque, il n'a été fait qu'à la flèche de ce précieux monument qu'une légère réparation de rejointement ce qui nous oblige aujourd'hui à appeler l'attention de l'Etat et à présenter pour sa conservation deux projets ainsi rédigés : l'un montant à 5794,75 pour le clocher et l'autre à 7156,27 pour l'église [...].

-Notice historique et monumentale sur l'église de Marennes, rédigée par M. Masseou, membre de la Société pour la conservation et la description des Monuments historiques, de l'Institut historique de France et autres corps savants, 19 juillet 1841.

-Courrier de Virginie Segonne-Debord, architecte du patrimoine, au maire de Marennes, 20 octobre 2014, concernant les travaux à réaliser sur les extérieurs de l'église.

-Autorisation de travaux sur monument classé, église Saint-Pierre de Salles, restauration des couvertures et parements extérieurs, cabinet Niguès, architecte du patrimoine, maître d'oeuvre, février 2016.

Mention d'une inscription à la base de la tour mentionnant la date de 1380, associée au blason des seigneurs de Marennes.

Documentation sur les cloches

Inscription transcrite dans Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, 1877, p. 419, note 1 :

LAN 1776 JAI ETE FONDVE PAR DVPONT, FONDEVR DV ROY EN CHEF DE LARTILLERIE DE MARINE AV PORT DE ROCHEFORT, AV FRAIS DES HABITANS DE LA PAROISSE DV BOURG DE MARENNES. MES PARRAIN ET MARRAINE MESSIRE HENRI ANDRE BONSONGE ET DEMOISELLE MARIE RICHIER. JAY ETE NOMMEE HENRIETTE-MARIE. LE CVRE ARCHIPRETRE DE CETTE PAROISSE MESSIRE NOEL BOVDET ET SIEUR SALOMON DVBOVRG, FABRIQUEUR COMPOTABLE DE CETTE EGLISE SAINT-PIERRE DE SALES SOVS LE SYNDICAT DV SIEVR JEAN BARBAT AINE BOUREGOIS DE DE CE LIEV.

Au-dessous sont gravés deux écussons sommés d'une couronne de comte ; l'un, qui montre un chevron et trois oiseaux, est le blason des Martin de Bonsonge : d'argent au chevron de gueules accompagné de trois martinets de sinople becqués et membrés de gueules, 2 et 1 ; l'autre, qui a un aigle, est celui des Richier, qui portaient : d'azur à l'aigle d'argent becquée et membré de gueules ; à la bande componée d'or et de gueules de cinq pièces brochant sur le tout.

Bulletin de la Société des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, 1887, p. 21

"Le 4 octobre [1886] a eu lieu à Marennes la bénédiction par monseigneur l'évêque de La rochelle de trois cloches"

-1ère cloche : Jeanne-Ernestine ; à la mémoire de M. L. Léonard, curé de Marennes de 1785 à 1793

[le curé Bonnin précise "Il y aura bientôt un siècle, que des mains sacrilèges, après avoir dépouillé notre église de ses ornements et renversé ses autels, descendirent de son beffroi le bourdon qui y avait été placé en 1650 par Pierre Ruppé, alors curé de Marennes. On n'y laissait, pour servir à des usages profanes, que la cloche tout récemment installée, en 1776, par les soins de Noël Boudet, un autre de mes prédécesseurs. Mais en même temps que cette cloche allait à la fonderie de Rochefort pour être convertie en canon, le vénérable curé, M. Louis Léonard, était traîné sur les pontons en rade de nos côtes, pour y expier, dans les privations et les mauvais traitements de toute sorte, son attachement inébranlable à la foi catholique. Il y devait mourir misérablement".]

-2e cloche : Marie Amélie ; à la mémoire d'André Fradin, curé de 1830 à 1843

-3e cloche : Théodora-Félicie ; à la mémoire de Frédéric Brassaud, curé de Marennes de 1843 à 1875

Recueil des actes de la Commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure, 1893, p. 86

Mention de Latache, maistre fondeur de la ville de Xaintes, qui avait fondu, en 1650, la grosse cloche de l'église de Marennes.

- Site Alienor.org, musées d'Art et d'Histoire de La Rochelle : lithographie, le clocher de Marennes, 19e siècle

- Ex-voto, 19e siècle, classé au titre des objets, notice PM17000192

- Clôture de choeur, 18e siècle, classée au titre des objets, notice PM17000564

- Autel, tabernacle et chandeliers, 19e siècle, inscrits au titre des objets, notice PM17001446

- Lambris de revêtement, 18e refait 19e siècle, inscrits au titre des objets, notice PM17001447

- Bénitier 1, 18e siècle, inscrit au titre des objets, notice PM17001449

- Bénitier 2, 18e siècle, inscrit au titre des objets, notice PM17001450

- Tableau : La remise des clefs à saint Pierre, 19e siècle, inscrit au titre des objets, notice PM17001448

- Tableau : Le martyre de saint Adrien, par Omer Charlet, 19e siècle, inscrit au titre des objets, notice PM17001452

- Cloche, 1776, classée au titre des objets, notice PM17000191

- Orgue de tribune, 19e siècle, classé au titre des objets, notice PM17000847

Galerie d'images 133

Carte de la seconde tournée militaire de M. le Mr le Ms de Paulmy, 1753 : détail de la vue cavalière de Marennes avec "la cathédrale".

Auteur de l'illustration : Bibliothèque nationale de France![Plan du bourg de Saint-Pierre de Salles de Marennes et de ses dépendances, 1770 [plan 2] : détail de l'élévation de la façade de l'église.](/graphQlProxy.ashx?urlgraphql=https://rna-gertrude-diffusion-graphql-prod.atolcd.com/api/file/2e16eb72-632e-4880-8f42-12867b9e4ff5.jpg)

Plan du bourg de Saint-Pierre de Salles de Marennes et de ses dépendances, 1770 [plan 2] : détail de l'élévation de la façade de l'église.

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Extrait du plan cadastral de 1832, section G6.

Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Charente-Maritime

Plan et élévation de l'église de Marennes à réparer, par C. Simon, 25 décembre 1844.

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Lithographie : Marennes, village et église par J. S. Moine, 3e quart 19e siècle.

Auteur de l'illustration : Musée d'Orbigny-Bernon, La Rochelle

Clocher-porche, porte principale : détail de l'arc et des voussures.

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Élévation sud, contrefort sud-ouest du clocher : graffitis (dates 1734, 1715).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Élévation sud, tour d'escalier de la tribune : graffiti (bateau).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Élévation sud, tour d'escalier de la tribune : graffiti (bateau).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Élévation sud, 2e travée : tête sculptée située entre deux modillons.

Auteur de l'illustration : Balloteau Claude![Élévation sud, 3e travée : graffiti (inscription : LA PRUDANCE [sic]).](/graphQlProxy.ashx?urlgraphql=https://rna-gertrude-diffusion-graphql-prod.atolcd.com/api/file/e188ff76-fa8c-435d-a569-8895d6edc3c5.jpg)

Élévation sud, 3e travée : graffiti (inscription : LA PRUDANCE [sic]).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire![Élévation sud, 6e travée : graffiti (inscription : FAIT PAR MOI / DAVID [?] / [?] 1694 [?]).](/graphQlProxy.ashx?urlgraphql=https://rna-gertrude-diffusion-graphql-prod.atolcd.com/api/file/a4be1916-12b5-4f07-a665-d707df33dfb8.jpg)

Élévation sud, 6e travée : graffiti (inscription : FAIT PAR MOI / DAVID [?] / [?] 1694 [?]).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Élévation sud, 7e travée, contrefort gauche : graffiti (bateau).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Élévation sud, 7e travée, graffiti : détail d'inscriptions encadrées et d'une date (1606?).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Chevet, contrefort nord : graffiti (bateaux, inscription, date 1751).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Chevet, contrefort nord : graffiti (bateaux, initiales B / MM).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Élévation nord, contrefort du chevet : graffiti (clocher ou moulin ? ; date 1711).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Clocher-porche : vestiges de litre avec armoiries buchées.

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Tribune : détail du garde-corps aux armes de saint Pierre et décor sculpté.

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Tribune : détail du garde-corps orné de clés en sautoir (emblème de saint Pierre).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Tribune : voûte et arc cintré au revers du clocher-porche.

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Vestiges d'un arc dans l'espace ménagé entre le clocher-porche et la nef (accessible par l'escalier de la tribune).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Intervalle entre la nef et le clocher-porche (accessible par l'escalier de la tribune).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Nef : voûte avec signature de l'architecte Jean Denis et la date 1770.

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Verrière : signature du peintre-verrier Henri Feur et date (1882).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Bas-côté nord, entrée latérale, au-dessus du tambour de porte : armoiries sculptées de la famille Baudéan de Parabère.

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Bas-côté nord, entrée latérale, au-dessus du tambour de porte : armoiries royales sculptées.

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Revers de la porte principale, sous la tribune : décor sculpté de motifs végétaux.

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Escalier d'accès au clocher : graffiti (HUARD 1906 / VIVE LA MEUSE).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Escalier d'accès au clocher : graffiti (MARTIN / DE / LIMOGES / 1766).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Escalier d'accès au clocher : graffiti (personnage avec auréole ?).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Escalier d'accès au clocher : 2e porte d'accès au clocher (beffroi).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Escalier d'accès au clocher : graffiti de noms : JEAN GOIZET / PICHON / HERAUD / PERIUS.

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Escalier d'accès au clocher, embrasure de baie : graffiti.

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Escalier d'accès au clocher : graffiti (Bourguignon / La Fine Broche / de Migennes / 01-04-2006).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Escalier d'accès au clocher : graffiti de noms : CHERPATRAV / CHARBONNIER.

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Escalier d'accès au clocher : graffiti (IC. ROUSSEAU 1705 / MD / MM).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Escalier d'accès au clocher : graffiti (LOUIS / BOUIAL (?) / Auguste / Boite).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Escalier d'accès au clocher : graffiti (Maximin OUVRIER / Gazaud BOULANGER).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Escalier d'accès au clocher : graffiti (N. SVIDRE ? / 1710).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire![Escalier d'accès au clocher : graffiti (LE VINGT SIXIESME NOVEMBRE / 1544 [?] JEHAN CONSTANTIN EST [...] JEHAN MACAULD [....] / IA COTHU / Le 17 NO. 1578 [?]).](/graphQlProxy.ashx?urlgraphql=https://rna-gertrude-diffusion-graphql-prod.atolcd.com/api/file/b8cbcb75-e341-4c25-97a3-754cbb40cf2d.jpg)

Escalier d'accès au clocher : graffiti (LE VINGT SIXIESME NOVEMBRE / 1544 [?] JEHAN CONSTANTIN EST [...] JEHAN MACAULD [....] / IA COTHU / Le 17 NO. 1578 [?]).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Escalier d'accès au clocher, embrasure de baie : graffiti.

Auteur de l'illustration : Steimer Claire![Galerie du clocher, maçonnerie de la flèche, côté est : graffiti (JEHAN [M?]ESTIVIER 1637).](/graphQlProxy.ashx?urlgraphql=https://rna-gertrude-diffusion-graphql-prod.atolcd.com/api/file/ff05975b-ea2d-4512-8ebf-383c29a18dec.jpg)

Galerie du clocher, maçonnerie de la flèche, côté est : graffiti (JEHAN [M?]ESTIVIER 1637).

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Galerie du clocher : détail du pinacle nord-est et de la porte de l'escalier d'accès.

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Galerie du clocher : massif de la tour d'escalier et pinacle nord-est.

Auteur de l'illustration : Steimer Claire

Galerie du clocher, coté nord : garde-corps et pinacle nord-ouest.

Auteur de l'illustration : Steimer ClaireLocalisation

Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Charente-Maritime , Marennes , rue François-Fresneau

Milieu d'implantation: en ville

Cadastre: 1832 G6 1594, 2024 BM 61

Carte de la seconde tournée militaire de M. le Mr le Ms de Paulmy, 1753 : détail de la vue cavalière de Marennes avec "la cathédrale".

Bibliothèque nationale de France

(c) Bibliothèque nationale de France

Plan du bourg de Saint-Pierre de Salles de Marennes et de ses dépendances, 1770 [plan 2] : détail de l'élévation de la façade de l'église.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Archives nationales

Extrait du plan cadastral de 1832, section G6.

Archives départementales de la Charente-Maritime

(c) Conseil départemental de la Charente-Maritime

Plan et élévation de l'église de Marennes à réparer, par C. Simon, 25 décembre 1844.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Archives départementales de la Charente-Maritime

Lithographie : Marennes, village et église par J. S. Moine, 3e quart 19e siècle.

Musée d'Orbigny-Bernon, La Rochelle

(c) Alienor.org, musées d'art et d'histoire de La Rochelle

Carte postale : Marennes, intérieur de l'église.

Braun Fernand

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Clocher vu depuis le sud.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Clocher : faces sud et est.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Clocher vu depuis l''est.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Clocher : faces sud et ouest.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Clocher vu depuis le sud.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud : niche et vestiges d'un puits (?).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud : porte.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation nord.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Clocher-porche : porte principale (ouest).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Clocher-porche, porte principale : détail de l'arc et des voussures.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Chevet vu depuis le sud-est.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, contrefort sud-ouest du clocher : graffitis (dates 1734, 1715).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, tour d'escalier de la tribune : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, tour d'escalier de la tribune : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 2e travée : tête sculptée située entre deux modillons.

Balloteau Claude

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 2e travée : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 2e travée : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 3e travée : graffiti (inscription : LA PRUDANCE [sic]).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 3e travée : graffiti (bateau à roue).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 4e travée : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 5e travée : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 5e travée : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 6e travée : graffiti (inscription : FAIT PAR MOI / DAVID [?] / [?] 1694 [?]).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 7e travée, contrefort gauche : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 7e travée : graffiti.

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 7e travée, graffiti : détail d'inscriptions encadrées et d'une date (1606?).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Élévation sud, 7e travée : graffitis (bateaux).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Chevet, contrefort sud : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Chevet, contrefort nord : graffiti (bateau).

Steimer Claire

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel