0 avis

Historique

L’archéologie et la toponymie : premiers indices d’un peuplement ancien

Les repérages archéologiques menés à Sossay ont permis de déceler des traces d’habitat de l’Âge du Bronze et de l’Âge du Fer, soit entre -2300 et -50 environ. Ces vestiges prenant la forme d’enclos ont été mis au jour dans la partie sud du village.

Des souterrains médiévaux creusés dans le tuffeau ont aussi été repérés aux environs du bourg et à Puygarreau. Leur datation précise et leur utilisation reste cependant difficile a déterminer.

Au regard de ces découvertes archéologiques, la première trace de Sossay dans les sources est relativement récente. En effet, c’est dans un texte de 1199 que le nom du village apparaît où il est orthographié Socai. Cette forme ancienne laisse entrevoir une étymologie dérivée d’un nom d’homme latin probablement appelé Socius.

De la fondation du village à la Révolution

Peu d’informations nous sont parvenues sur cette longue période de l’histoire de Sossay. Il est probable que la construction de l’église Saint-Jean-l’Évangéliste et son prieuré-cure, à l’intersection de deux axes routiers importants (Châtellerault-Loudun et Lencloître-Saint-Gervais-les-Trois-Clochers) a permis la formation d'un bourg aggloméré au Moyen Âge.

Le prieuré est occupé par une communauté de moines suivant la règle de saint Augustin et relevant de l'abbaye Saint-Hilaire-de-la-Celle à Poitiers. Ces clercs résident dans un grand logis à étage accolé au nord de l’église de Sossay et largement transformé au 18e siècle. Avec ses dépendances, dont un pigeonnier, un four à pain et un cellier, ces bâtiments forment les côtés d’une cour triangulaire. Jusqu’à la Révolution, les prieurs sont de puissants propriétaires terriens. Dans les limites de la paroisse de Sossay, ils possèdent de nombreuses terres qu'ils font exploiter par des cultivateurs en frérèches. En retour, ces derniers doivent s’acquitter d'une rente en froment et en chapons chaque année à la saint Michel.

Le pouvoir temporel est d’abord détenu par le seigneur de la Tour de Sossay. Ce fief, inféodé au duché de Châtellerault, est rattaché en 1693 au château de Puygarreau. Cette puissante seigneurie possède plusieurs métairies à Sossay, notamment La Caillerie, L'Échelle, La Garde, la Sossaise et le moulin banal de Follet.

Avec la Révolution française, les anciennes dépendances féodales sont supprimées. Le prieuré est transformé en presbytère et l’ancien fief de la Tour est vendu aux enchères en tant que bien national. La toute nouvelle commune de Sossay est d’abord incorporée au canton de Thuré en 1790, puis à celui de Lencloître.

Le 19e siècle : entre progrès et projets avortés

Pour les habitants de Sossay, les importantes foires de Lencloître sont l’occasion d’écouler leurs productions agricoles. Cependant, le transport des denrées vers ces marchés est contraint par l’état de chemins « boueux et impraticables pendant la plus grande partie de l’année ».

Dans un premier temps, faute de moyens suffisants, la commune de Sossay ne peut s’employer à l’entretien de ses routes. Ce n’est qu’à partir des années 1840 qu’elle reconnaît l’utilité de conserver son réseau viaire en bon état et de tracer de nouveaux axes de communication. Entre 1857 et 1858, la municipalité achète plusieurs terrains afin de rectifier le tracé de la route reliant Lencloître aux Ormes. Une portion de voirie est alors créée à cette date entre la Garde et le bourg : il s’agit de l’actuelle route de Saint-Gervais. En 1862 et 1863, le tracé des routes d’Orches et de Châtellerault est rectifié. Finalement, pour garantir de plus grands débouchés aux exploitants agricoles de la commune, la municipalité se voit accorder le droit d’organiser deux foires par an à partir de 1887. L’année précédente, la mise en service de la ligne de chemin de fer entre Loudun et Châtellerault, passant par Lencloître, a considérablement accru le trafic routier dans le bourg de Sossay.

Une nouvelle étape du désenclavement du village était sur le point de se produire au tournant du 20e siècle. En effet, à partir de 1893, plusieurs projets de chemins de fer passants par Sossay sont mis à l’étude. Une nouvelle ligne reliant Richelieu à Châtellerault est d’abord envisagée. Ensuite, la préfecture projette de prolonger la future voie entre Vouillé et Lencloître jusqu’à Dangé-Saint-Romain. Cependant, aucune de ses propositions n’est adoptée. En effet, l’arrivée de l’automobile au début du 20e sonne le glas de projets ferroviaires dont l’entretien se révèle trop coûteux.

Outre la présence de carrières de tuffeau et de tuileries, la production industrielle locale se diversifie à la fin du 19e siècle avec la construction d’une huilerie dans le bourg. Deux fours à chaux sont aussi signalés à Sossay en 1861.

Le 20e siècle : de nouveaux aménagements

Les transformations entreprises au 19e siècle par la commune se poursuivent au siècle suivant par la constructions de nouvelles infrastructures. Dès 1911, une nouvelle marie-école, plus spacieuse que l’ancienne, est bâtie sur un terrain bordant la route de Lencloître. Imaginée par l’architecte poitevin Gaston Boudoin, elle est agrandie à deux reprises en 1938 et 1961 avec l’ajout d’une salle de classe et d’une cantine scolaire.

Un bureau de poste est construit au centre du village en 1938 par Louis Effroy, futur architecte de la ville de Châtellerault. Quant au château d’eau, nouveau point culminant du village, il est érigé au début des années 1950. Enfin, dans les deux décennies suivantes, un terrain de sport et une salle des fêtes sont réalisés.

La dernière évolution notable dans l’habitat de Sossay est la densification du centre du village à partir des années 1970. Les lotissements de la route de Sérigny, de la Lioube et de la rue de la Couture et leurs maisons pavillonnaires entourées de jardins modifient sensiblement le paysage au niveau des entrées de bourg.

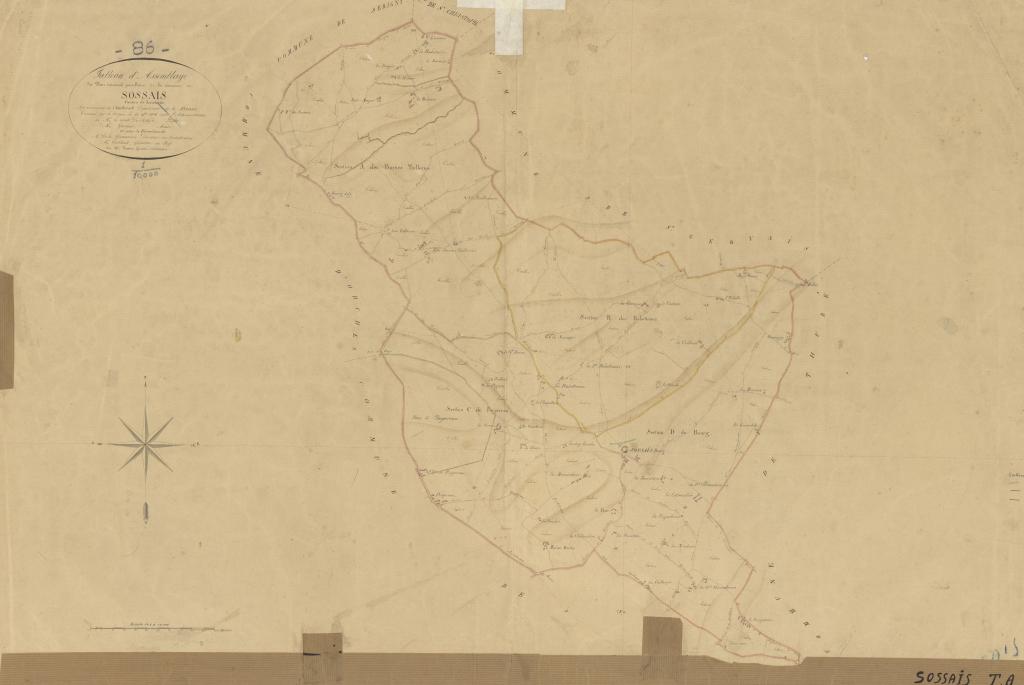

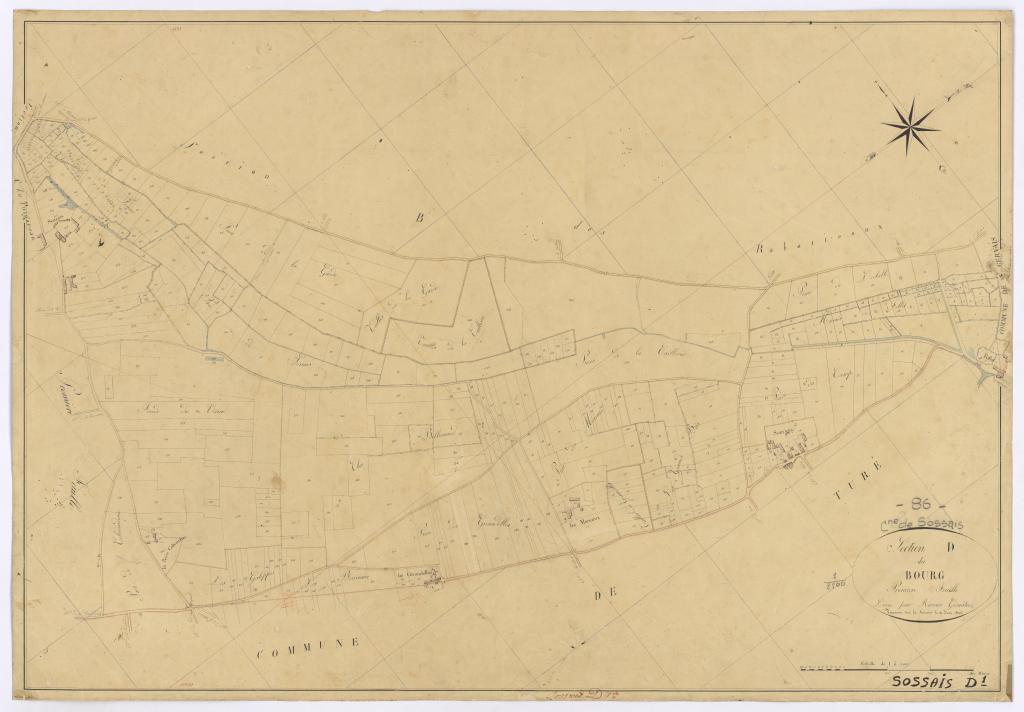

Description

Village situé sur l’axe reliant Loudun à Châtellerault, Sossay accueille 423 habitants répartis sur 12 km². Par cette petite superficie, la commune se distingue de ses voisines, notamment Thuré, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers et Saint-Genest-d’Ambière, qui sont trois à quatre fois plus étendues.

Sur ce territoire étriqué, le relief est peu accidenté et se caractérise par une légère déclivité du nord-ouest vers le sud-est. Cette pente douce est néanmoins interrompue par deux vallons – creusés par de petits cours d’eau – qui traversent la commune d’ouest en est. La plus importante de ces dépressions, au sud du village, est formée par le ruisseau nommé « la Veude de Sossay ». Il prend sa source à proximité du bourg et s’écoule vers le hameau de Follet où il se jette dans la Veude de Thuré.

Les bois occupent une grande portion du territoire communal tout en étant circonscrits à la partie nord-ouest du village. Aux Grands Bois, au Bois des Rouges et au bois de Beaufort, les chênes et les résineux forment la majorité des essences.

Le calcaire tendre de type tuffeau est abondant sur toute l’étendue de Sossay. Au 19e siècle et jusqu’au début du 20e siècle, il était extrait des carrières de Belbat et des Raguits afin d’être employé dans la construction. Si ces exploitations ont disparu, la carrière du bois de Puygarreau perpétue aujourd’hui l’extraction du tuffeau de Sossay. L’argile est une autre richesse du sous-sol local dont la qualité a permis l’établissement de plusieurs tuileries, signalées dès le 16e siècle.

En terme de production agricole, le terrain argilocalcaire est particulièrement propice à la céréaliculture. Le blé est accompagné de colza, de tournesol, mais aussi de melon cultivé en rotation. Ces plantations ont remplacé depuis quelques décennies une polyculture traditionnelle caractérisée par des céréales, de la vigne et du chanvre. Les chènevières étaient plantées sur les sols sablonneux à proximité de la source de la Veude. La production de pruneaux, autrefois répandue dans le canton voisin de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, était aussi présente à Sossay d’après des témoignages locaux.

Informations complémentaires

| Type de dossier |

Dossier d'aire d'étude, communal |

|---|---|

| Référence du dossier |

IA86009861 |

| Dossier réalisé par |

Maturi Paul

Chercheur associé à la Communauté de Communes des Vals de Gartempe et Creuse (2015-2016), puis à la Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault (2017-2024). |

| Cadre d'étude |

|

| Date d'enquête |

2023 |

| Copyrights |

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault |

| Citer ce contenu |

Présentation de la commune de Sossay, Dossier réalisé par Maturi Paul, (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/1c55ba36-23b5-4bd4-92b3-0490b44f66d5 |

| Titre courant |

Présentation de la commune de Sossay |

|---|