0 avis

Château de Boivre, actuellement Centre Régional d'Education Physique et Sportive

France > Nouvelle-Aquitaine > Vienne > Vouneuil-sous-Biard

Vouneuil-sous-Biard, Boivre, château des années 1885-1890.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

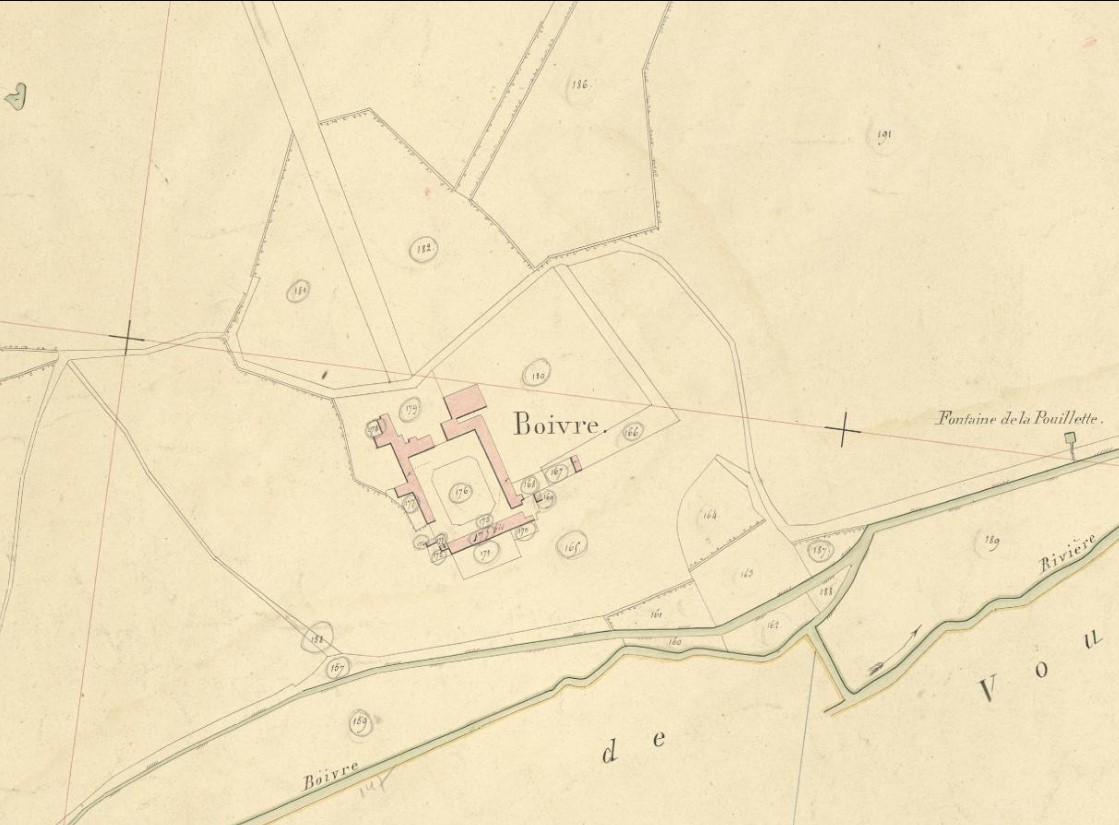

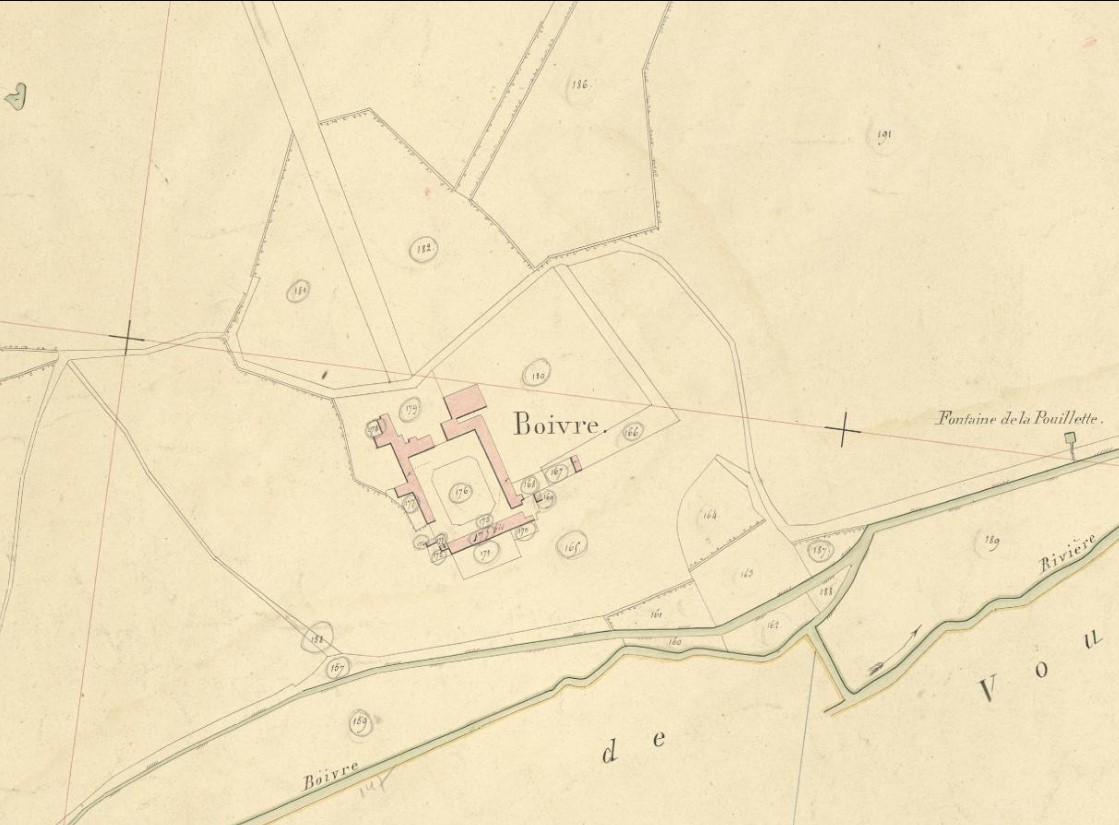

Extrait du plan cadastral de 1831, section G2.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

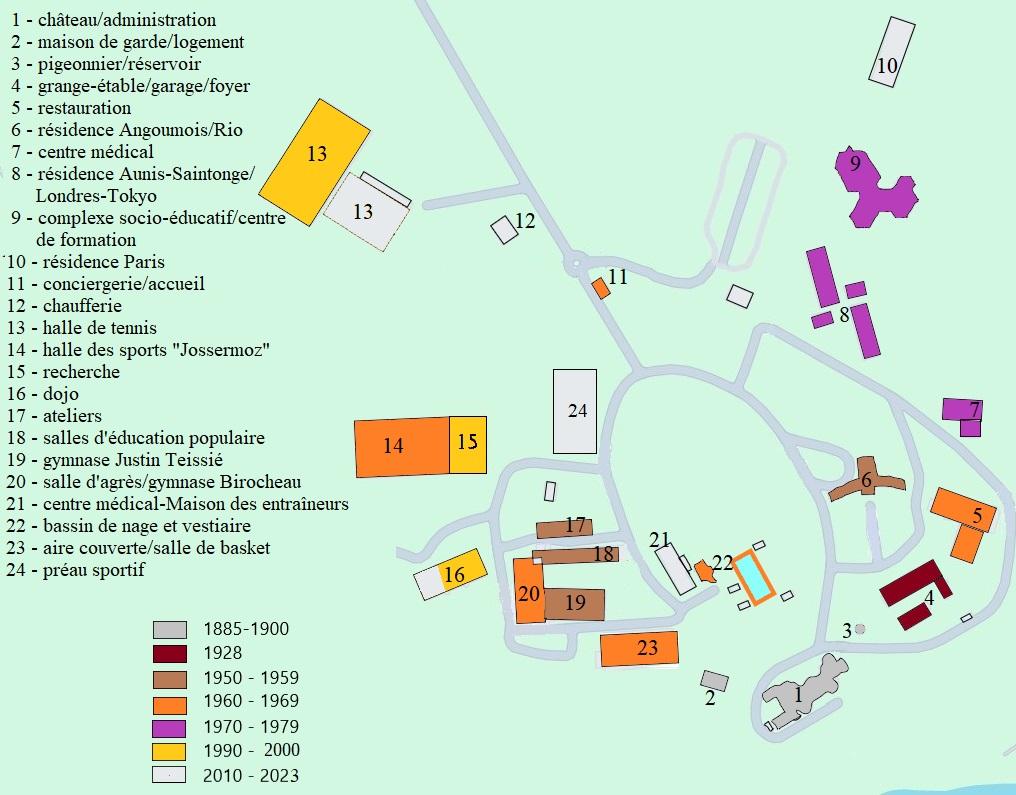

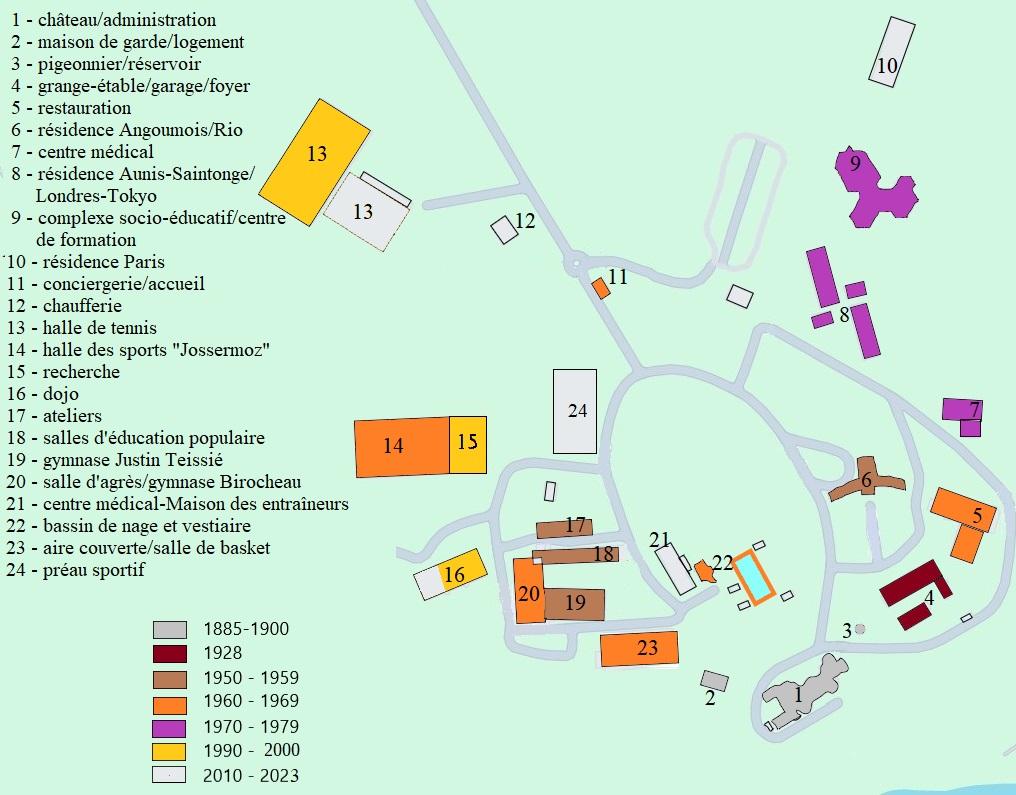

Plan masse de 2005 superposé à l'état de 1831.

Lambert Zoé

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

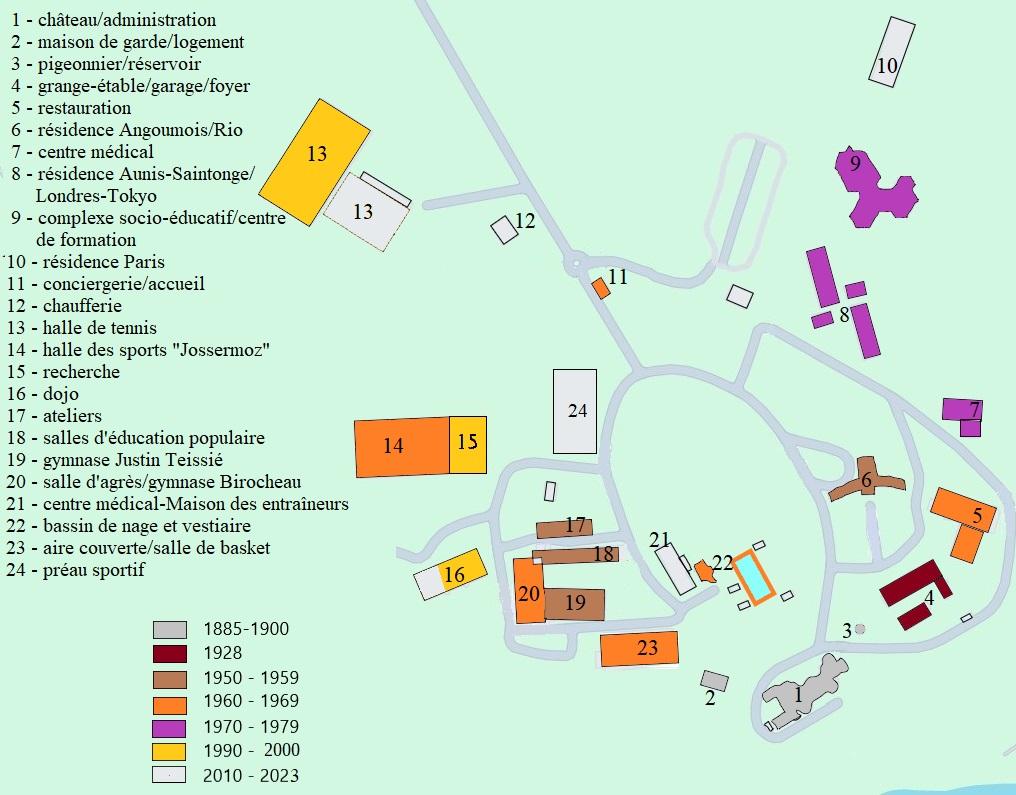

Plan du CREPS avec la datation et l'affectation des bâtiments.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

La façade nord du château photographiée vers 1910 par Jules Robuchon.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers, (c) Archives privées

Château, façade nord. Carte postale ancienne.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers, (c) Archives privées

Château, façade sud et chapelle. Carte postale ancienne.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers, (c) Archives privées

Château, façade sud et orangerie. Carte postale ancienne.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers, (c) Archives privées

Plan, coupe et élévation d'un nouveau bâtiment de grange-étable par l'architecte Alphonse Bérujeau, en septembre 1928.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Plan, coupe et élévation du garage - actuel foyer - par Alphonse Bérujeau, juillet 1928.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Plan du projet pour le CREGS des architectes Demaret, Ardilouze et Zavaroni en 1943.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Archives départementales de la Vienne

Plan légendé du projet pour le centre régional d'éducation générale et sportive des architectes Demaret, Ardilouze et Zavaroni en 1943.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Dessin général du projet pour le CREGS des architectes Demaret, Ardilouze et Zavaroni en 1943.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Dessin du projet pour le CREGS des architectes Demaret, Ardilouze et Zavaroni en 1943 : coupe.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Elévation sud de l'ancien garage, devenu réfectoire puis foyer ; vue ancienne.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers, (c) Archives privées

Façade sud de la résidence Angoumois photographiée dans les années 1960.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers, (c) Archives privées

La piscine du château avant la construction du bassin de natation. Carte postale.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers, (c) Archives privées

Vue aérienne des années 1950 ; des tentes sont montées devant le château. Carte postale.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers, (c) Archives privées

Plan du domaine de Boivre dressé par Pierre Girault, géomètre-expert, en juillet 1956.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Elévation de la conciergerie par André Ursault, juillet 1959.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Coupe de la salle d'agrès, actuellement gymnase Birocheau, par l'architecte André Ursault, en janvier 1964.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

La salle d'agrès photographiée vers 1965.

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Archives départementales de la Vienne

La piscine avec, en arrière-plan, le château, vers 1965.

Archives Départementales de la Vienne

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Archives départementales de la Vienne

Photographie vers 1965 : le vestiaire près de la piscine.

Archives Départementales de la Vienne

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Archives départementales de la Vienne

Le pôle de restauration photographié vers 1965.

Archives Départementales de la Vienne

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Archives départementales de la Vienne

Vue intérieure du réfectoire, vers 1965.

Archives Départementales de la Vienne

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Archives départementales de la Vienne

Photographie vers 1965 : l'aire couverte avant sa transformation en salle de basket.

Archives Départementales de la Vienne

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Archives départementales de la Vienne

Plan du château actuel, rez-de-chaussée surélevé.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Façade nord du château.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, élévation latérale est.

Beauvarlet Gilles

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, élévation sud.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, élévation sud, partie droite.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, élévation sud, détail de la partie centrale.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, élévation sud, double mur de la tour gauche.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, élévation latérale ouest.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, élévation latérale ouest, souches de cheminée.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, rez-de-chaussée, grande salle, porte à l'est.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, rez-de-chaussée, grande salle, porte à l'est, détail.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, rez-de-chaussée, grande salle, cheminée à l'ouest.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, rez-de-chaussée, pièce ouest.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, rez-de-chaussée, pièce nord-ouest, cheminée et vitrail.

Beauvarlet Gilles

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, escalier.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, chapelle, partie inférieure vue vers le sud.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, chapelle, ancienne tribune dans le choeur.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, chapelle, détail de lambris d'appui.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, chapelle, partie supérieure vue vers le sud.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Orangerie, façade sud.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Orangerie, façade sud.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Pigeonnier, face sud.

Beauvarlet Gilles

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Cave à l'ouest du pigeonnier.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Les communs partiellement reconstruits en 1928 vus depuis l'ouest.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Anciens communs, actuellement foyer et logement, vus depuis le sud-ouest.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Anciens communs ; élévation nord du logement.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Façade ouest du bâtiment d'accueil.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Ancienne aire couverte, désormais salle de basket ; élévations est et nord.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Elévation nord de la salle de basket, ancienne aire couverte.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Intérieur de la salle de basket, ancienne aire couverte.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Le mur pignon en moellons apparents du gymnase Teissié édifié par André Ursault en 1950.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Intérieur du gymnase Justin Teissié, dont les parois et le lanterneau sont désormais revêtus de matériaux isolants.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Gymnase Birocheau, élévation est.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Bâtiment des salles d'éducation populaire construit par André Ursault.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Bâtiment des salles d'éducation populaire, élévation sud.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Bâtiment des ateliers ; élévations sud et est.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Bâtiment du dojo ; élévations sud et est.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Bâtiment du service de recherche ; élévation est.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Halle des sports du type Jossermoz, élévation nord.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Halle des tennis, élévation sud.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Elévation sud de la chaufferie.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Plan du rez-de-chaussée de l'espace formation, dénommé ensemble socio-éducatif à l'origine.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Ancien ensemble socio-éducatif devenu espace formation, vu depuis l'ouest.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Elévation antérieure de l'ancien ensemble socio-éducatif devenu espace formation.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Plan du rez-de-chaussée de la résidence Aunis, actuellement Londres.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Résidence Aunis, actuellement Londres ; façade avec bandeaux recouverts de petits carreaux de faïence.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Façade de la résidence Saintonge, devenue Tokyo.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Centre médical des années 1970 ; plan du rez-de-chaussée.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Centre médical des années 1970 vu depuis l'ouest.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Plan du rez-de-chaussée de la résidence Angoumois, actuellement Rio.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Résidence Angoumois, actuellement Rio ; façade sud vue depuis la gauche.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Résidence Angoumois ; façade sud vue depuis la droite.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Bâtiment du restaurant, vue depuis l'ouest.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Bâtiment de la piscine vu depuis le sud.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Logement à l'ouest du château.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Le complexe du centre médical et de la Maison des entraîneurs avec, à l'arrière plan, le préau sportif.

CREPS de Poitiers

(c) CREPS de Poitiers

Elévation antérieure de la résidence Paris inaugurée en 2021.

L'Atelier du Moulin

(c) L'Atelier du Moulin

Vue aérienne du stade situé à environ 500 mètres du château : la piste est désormais en tartan.

CREPS de Poitiers

(c) CREPS de Poitiers

-

Titre : Château de Boivre, actuellement Centre Régional d'Education Physique et Sportive

-

Auteur de l'oeuvre : Bérujeau Alphonse, Ursault André, Ursault Madeleine, Miquel Louis-Charles-Victor, Wogenscky André, Monge Jean, Cabinet d'architectes Corset-Roche et associés, L'Atelier du Moulin, Espace 3 architecture

-

Localisation : Vienne , Vouneuil-sous-Biard

-

Type de dossier : Dossier d'oeuvre architecture

-

Aire d'étude : Communauté d'Agglomération de Poitiers

-

Phase du dossier : étudié

-

Date d'enquête : 2005

-

Auteur du dossier : Renaud Geneviève , Moisdon Pascale

-

Copyright : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Historique

Cet ancien fief relevant de l'abbaye du Pin est mentionné à partir de 1401 sous le nom de la Bogaudère, puis Baugaudière ou Bégaudière. C'est en son château de la Bégaudière que Jean de la Haye, avocat du roi aux monnaies, lieutenant général de la sénéchaussée de Poitiers, commissaire général des vivres de l'armée royale et maire de Poitiers en 1572, est assailli et tué, le 24 jullet 1575, à la suite d'un complot qu'il avait mené. Sa veuve vend ensuite la terre à Louis de Sainte-Marthe. Le 29 octobre 1698, une chapelle, construite par le sieur de Putigny1, est bénie. A la Révolution, le château, qui appartient alors à la famille de La Roche de Touchimbert, est acheté en tant que bien national par Guy André Dardillac, qui le revend à Ferdinand Louis Marie Maximilien de La Broue de Vareilles (1771-1814).

En 1813, Ferdinand de La Broue de Vareilles vend le domaine à François Isaac Charles de Lestang [ou L'Estang] de Ringère (1786-1865), qu'une source qualifie d'architecte, peintre et décorateur. Sur le plan cadastral de 1831, le château est constitué d'une vaste cour rectangulaire bordée au sud, côté vallée de la Boivre, par un long bâtiment (vraisemblablement le château lui-même) et sur les autres côtés par des communs et dépendances, avec un accès au nord par une longue allée rejoignant la route de Poitiers à Béruges et Lavausseau. Un four à chaux, situé sur une parcelle proche du château, est démoli en 1861 et, en 1875, sont édifiées une serre-orangerie et une maison de garde.

Le château est reconstruit entre 1885 et 1889, puis agrandi vers 1900, pour la famille de Lestang de Ringère. En même temps sont édifiés une maison de jardinier, une maison de ferme, un chalet et une écurie, tandis que l'installation d'un bélier hydraulique par la maison Bollée permet d'alimenter la propriété en eau de source. En 1889 et en 1892, des bâtiments sont démolis dont des parties de l'ancien château. Au début des années 1900, Jean Marie Paul de Lestang de Ringère, sa femme et leur fils sont domiciliés au château de Boivre, assistés d'une femme et d'un valet de chambre, d'une cuisinière, d'un cocher, d'un garde particulier et d'une famille de fermiers.

Un industriel d'origine polonaise, Henri Konn, acquiert en 1928 la propriété alors délaissée et morcelée. Il rachète des parcelle pour reconstituer le domaine et fait effectuer d'importants travaux de restauration, de confort et de décoration. Il confie notamment à l'architecte Alphonse Bérujeau la complète transformation d'un garage et le projet de construction d'une grange-étable. Des installations sportives et récréatives sont aussi réalisées, telles qu'un gymnase, un terrain de tennis et une piscine. En juillet 1936, un incendie ravage le château dont seul le rez-de-chaussée est épargné. Il semble que l'édifice est restauré par Célestin Boisdron, qui le rachète en 1939. En 1941, la charpente et le toit sont terminés, mais le parquet du second étage reste à poser. Une autre partie du domaine, dont une ferme voisine du château, appartient à M. Poumailloux.

Par un arrêté en date du 27 mars 1942, le domaine est récupéré par le secrétariat d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse pour y installer le centre régional d'éducation générale et sportive (CREGS) pour l'académie de Poitiers. Ce centre, destiné à former les maîtres d'éducation populaire et les animateurs des mouvements de jeunesse, avait été créé en 1941 rue de l'Ancienne-Comédie à Poitiers. Le château est occupé en 1944 par les troupes allemandes, puis par les Forces françaises de l'Intérieur. A partir de 1946, des travaux sont entrepris dans le domaine pour y transférer le centre appelé désormais CREPS. Sont ainsi aménagés un stade et divers autres terrains de sport en plein air, et édifiés la salle d'éducation populaire et le gymnase Justin Teissié. En 1950, près de 7 ha du domaine sont affectés au département de la défense nationale pour y aménager des installations sportives militaires. La résidence d'hébergement Angoumois est construite en 1952 et, au début des années 1960 sont édifiés la salle Birocheau, la conciergerie, une aire couverte, le bâtiment de restauration (1963-1964), la salle d'agrès, les bassins de natation. Tous les bâtiments construits entre 1950 et 1965 sont édifiés sur les plans de l'architecte André Ursault, qui est alors conseiller technique des constructions scolaires, universitaires et de l'équipement sportif. Il est secondé par sa fille Madeleine, associée dans son agence et qui réalise notamment les plans du petit bâtiment des vestiaires des bassins de natation. En 1965, André Ursault se voit confier le soin de réaménager le sous-sol du château.

Les aménagements se poursuivent avec une halle de sport en 1967 réalisée sur le modèle, dit Jossermoz - du nom de l’entreprise grenobloise spécialisée dans le lamellé-collé -, conçu pour le ministère de l’éducation nationale par les architectes Louis Miquel et André Wogenscky, dont existe une dizaine d’autres exemplaires sur des sites universitaires en France. L'espace formation et le château d'eau sont bâtis en 1970, les résidences d'accueil Aunis et Saintonge, un centre médical et un centre socio-éducatif le sont en 1972. Tous ces bâtiments sont construits sur les plans de l'architecte Jean Monge. C'est également sous son contrôle qu'est fermée l’aire couverte sur ses quatre faces et transformées en salle de basket.

Le CREPS passe de la tutelle de l'éducation nationale à celle du ministère des sports en 1986, alors qu'il devient un établissement public national devant s'autofinancer. Les travaux se poursuivent avec la construction d'un dojo en 1991, la rénovation de la résidence Angoumois en 1993, l'extension de la halle des sports avec l'édification d'un centre de recherche en 1999 et celle de la halle de tennis en 2002.

Le dojo est agrandi en 2015 par le cabinet d'architectes Corset-Roche et associés. En 2016, par la loi NOTRe, le centre est placé sous la double tutelle de l'Etat et de la Région Nouvelle-Aquitaine, comme centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS). Diverses missions lui sont confiées, dont celle de former des animateurs et des entraineurs dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire, d'accueillir des sportifs de haut niveau pour le développement de leur double projet de réussite sportive et éducative ou professionnelle, de recevoir et accompagner les sportifs régionaux, ainsi que de contribue à promouvoir le sport santé et le sport pour tous. Les aménagements et réaménagements du site se poursuivent. Les aménagements et réaménagements du site se poursuivent et concernent notamment les installations sportives de plein air et la rénovation de diverses salles. L’ensemble socio-éducatif devient centre de formation, certaines salles et terrains sont renommés en hommage à des champions, et les résidences changent d’appellation pour ouvrir le centre à l’international : Rio pour Angoumois, Londres et Tokyo pour Aunis et Saintonge, Sydney pour le foyer.

En 2020 est créé un préau sportif et l’année suivante sont inaugurés une nouvelle résidence dénommée « Paris » bâtie sur les plans du cabinet d'architecture L'Atelier du Moulin, ainsi qu'un complexe abritant un nouveau centre médical et une Maison des entraîneurs par l'agence Espace 3 architecture. Plus récemment, l’ancienne salle d’agrès dite Birocheau, devenue salle de tennis de table, a été agrandie et rénovée. Les exigences environnementales sont prises en compte dans les nouvelles constructions qui sont pour certaines partiellement bardées de bois.

1. Il s'agit vraisemblablement de Jean Reveau, écuyer, seigneur de Putigny et de Boivre, lieutenant des vaisseaux du Roi et capitaine d'une compagnie franche de la marine.

Détail de l'historique

| Auteurs |

Auteur :

Bérujeau Alphonse, architecte (attribution par source) Auteur : Ursault André, Auteur : Ursault Madeleine, Auteur : Miquel Louis-Charles-Victor, Auteur : Wogenscky André, architecte (attribution par travaux historiques) Auteur : Monge Jean, architecte (attribution par source) Auteur : Cabinet d'architectes Corset-Roche et associés , architecte (attribution par source) Auteur : L'Atelier du Moulin , architecte (attribution par source) Auteur : Espace 3 architecture , architecte (attribution par source) |

|---|

Description

Ce vaste domaine est situé entre la Boivre et la route départementale de Poitiers à Lavausseau d'où partent deux allées conduisant aux bâtiments. Les différentes installations se distribuent autour d'une grande pelouse centrale sur laquelle s'élèvent des cèdres centenaires.

Le château occupe la partie sud et surplombe la vallée ; il se compose de plusieurs corps de bâtiments construits pour partie en pierre de taille et pour partie en moellon enduit ; sa façade est ordonnancée avec la porte au centre. A l'est du château se trouve un pigeonnier circulaire à toit conique en ardoise et les communs transformés en 1928 dont les baies ont des encadrements en brique et pierre et dont les toitures sont en tuile mécanique.

Les bâtiments des années 1950 se distinguent par leur mur pignon en moellons apparents ; la plupart sont dotés d'un toit en appentis. Le premier gymnase possède une structure entièrement en béton avec une voûte en arc segmentaire et un lanterneau pour assurer un éclairage zénithal. En revanche, la salle d’agrès et l’aire couverte sont dotées de charpentes métalliques.

La structure de la halle des sports, de type "Jossermoz", est constituée de poutres curvilignes en bois lamellé-collé qui partent du sol d’un côté et forment un auvent au-dessus de la façade vitrée du côté opposé, en prenant appui sur des poteaux métalliques en forme de V asymétriques.

Les façades des résidences Londres et Tokyo sont constituées de l’adjonction, sur trois niveaux, de modules industriels, composés de fenêtre sur allèges métalliques, séparés par les cloisons de béton qui font saillie et qui délimitent, à l’intérieur, 116 chambres individuelles. De larges bandeaux de béton recouverts de petits carreaux de faïence de couleur marron séparent les niveaux. Deux logements sont conçus comme des annexes de ces bâtiments. Un logement est associé de la même manière au centre médical, entièrement en béton, en rez-de-chaussée et couvert d'un toit terrasse. Quant au centre de formation, bâti sur un plan complexe, certains de ses côtés sont constitués de panneaux de béton orné de motifs géométriques moulés en relief, les autres sont en béton lisse et les travées d’ouvertures sont fermées par des panneaux métalliques de couleur orange dans lesquels sont enchâssées des vitres. A l’intérieur, les salles (de réunion, danse, spectacle, bibliothèque, amphithéâtre, auditorium, laboratoires photos…) ont la particularité d’être à six pans.

La salle de tennis est dotée d'une charpente en bois lamellé-collé en arc segmentaire. Le complexe formé par le centre médical et la Maison des entraîneurs a été conçu comme une boîte habillée de bois pour les façades est et ouest, percée de menuiseries aluminium verticales avec des tableaux débordants. Ses pignons sont dotés de fenêtres en bandes horizontales encadrées d'un bardage ondulé en zinc. La résidence Paris, en béton et couverte d'un toit terrasse, présente son unique étage carré sur un rez-de-chaussée en retrait du côté de la façade antérieure.

Détail de la description

| Murs |

|

|---|---|

| Toits |

|

| Étages |

étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble |

| Couvrements |

|

| Élévations extérieures |

élévation à travées |

| Couvertures |

|

| Escaliers |

|

| Décors/Technique |

|

| Décors/Représentation |

Précision sur la représentation : Fenêtres et lucarnes couronnées de frontons. Décor de losanges et de cercles en façade. Lyre sommant un fronton au rez-de-chaussée du côté est de la façade nord. Vitrail à décor géométrique et armoiries de la famille de Lestang (d'argent à 7 fuseaux posés 4 et 3) dans la pièce sud-ouest. |

Informations complémentaires

| Type de dossier |

Dossier d'oeuvre architecture |

|---|---|

| Référence du dossier |

IA86003900 |

| Dossier réalisé par |

Renaud Geneviève

Moisdon Pascale |

| Cadre d'étude |

|

| Aire d'étude |

Communauté d'Agglomération de Poitiers |

| Phase |

étudié |

| Date d'enquête |

2005 |

| Copyrights |

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers |

| Citer ce contenu |

Château de Boivre, actuellement Centre Régional d'Education Physique et Sportive, Dossier réalisé par Renaud Geneviève, (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/f0230816-6037-4507-b79f-2671364b14fe |

| Titre courant |

Château de Boivre, actuellement Centre Régional d'Education Physique et Sportive |

|---|---|

| Dénomination |

château école professionnelle |

| Appellation |

château de Boivre |

| Parties constituantes non étudiées |

parc chapelle orangerie logement communs pigeonnier gymnase piscine tennis stade |

| Statut |

|

|---|---|

| Intérêt |

|

Documents d'archives

Visite paroissiale (1854, bénédiction d'un oratoire).

Lieu de conservation : Archives diocésaines de la Vienne, Poitiers

ISBD/Commentaire :

Visite paroissiale (1854, bénédiction d'un oratoire).

Communes, registre paroissiaux: bénédiction d'une chapelle en 1698.

Lieu de conservation : Archives départementales de la Vienne, Poitiers

Côte : E supplément

ISBD/Commentaire :

Communes, registre paroissiaux : bénédiction d'une chapelle en 1698.

Vente du 2 septembre 1813.

Lieu de conservation : Archives départementales de la Vienne, Poitiers

Côte : E4 / 27 / 470

ISBD/Commentaire :

Vente du 2 septembre 1813.

AD86, 3 E 43/381. Etude Chauveau, notaire à Poitiers, avril-mai 1897.

Lieu de conservation : Archives départementales de la Vienne, Poitiers

Côte : 3 E 43/381

ISBD/Commentaire :

Etude Chauveau, notaire à Poitiers, avril-mai 1897.

Vouneuil-sous-Biard, Matrices cadastrales.

Lieu de conservation : Archives départementales de la Vienne, Poitiers

Côte : 4 P 3520-3524, 4813-4816

ISBD/Commentaire :

Vouneuil-sous-Biard, Matrices cadastrales.

Vente du 4 septembre 1793.

Lieu de conservation : Archives départementales de la Vienne, Poitiers

Côte : Q 2-11 n° 216

ISBD/Commentaire :

Vente du 4 septembre 1793.

AD86, 2279 W 312. Constructions au CREPS de Boivre, 1966-1973.

Lieu de conservation : Archives départementales de la Vienne, Poitiers

Côte : 2279 W 312

ISBD/Commentaire :

Constructions au CREPS de Boivre, 1966-1973.

AD86, 3315 W 1. Immobilier CREPS, 1941-1992.

Lieu de conservation : Archives départementales de la Vienne, Poitiers

Côte : 3315 W 1

ISBD/Commentaire :

Immobilier CREPS, 1941-1992.

Documents figurés

AD86, 1J 1169. Fonds de l’architecte Alphonse Bérujeau (1905-1933) : Château de Boivre (1928).

Lieu de conservation : Archives départementales de la Vienne, Poitiers

Côte : 1J 1169

ISBD/Commentaire :

Fonds de l’architecte Alphonse Bérujeau (1905-1933) : Château de Boivre (1928).

AD86, 11 J 531, 582, 637. Fonds Ursault : plans du domaine, du vestiaire du bassin de natation, du gymnase Birocheau, 1961-1964.

Lieu de conservation : Archives départementales de la Vienne, Poitiers

Côte : 11 J 531, 582, 637

ISBD/Commentaire :

Fonds Ursault : plans du domaine, du vestiaire du bassin de natation, du gymnase Birocheau, 1961-1964.

AD86, 1 W 2428. Constructions et aménagements du CREPS de Boivre, 1956-1959.

Lieu de conservation : Archives départementales de la Vienne, Poitiers

Côte : 1 W 2428

ISBD/Commentaire :

Constructions et aménagements du CREPS de Boivre, 1956-1959.

Bibliographie

ASSOCIATION PROMOTION PATRIMOINE, sous la direction de Jean-Pierre ANDRAULT et Philippe DURAND. Châteaux, manoirs et logis. La Vienne. Niort, Patrimoines et médias, 1995, 400 p.

Mention : p. 252

ISBD/Commentaire :

ASSOCIATION PROMOTION PATRIMOINE, sous la direction de Jean-Pierre ANDRAULT et Philippe DURAND. Châteaux, manoirs et logis. La Vienne. Niort, Patrimoines et médias, 1995, 400 p.

Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou / H. Beauchet-Filleau, Charles de Chergé; éd. Paul Beauchet-Filleau. 1891, Chef-Boutonne: Chez l'auteur, 1972, 1973, 1974, 1976, 1978. - 5 fascicules (798 p.): ill.

Mention : t. IV, p. 771-772

ISBD/Commentaire :

Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou / H. Beauchet-Filleau, Charles de Chergé ; éd. Paul Beauchet-Filleau. 1891, Chef-Boutonne : Chez l'auteur, 1972, 1973, 1974, 1976, 1978. - 5 fascicules (798 p.) : ill.

La Grand'Goule : les lettes, les arts, la tradition, les sites, Poitiers, Pâques 1936.

Mention : p. 43

ISBD/Commentaire :

La Grand'Goule : les lettes, les arts, la tradition, les sites, Poitiers, Pâques 1936.

RÉDET, Louis. Dictionnaire topographique du département de la Vienne [...], Paris: Imprimerie nationale, 1881. (Réédition Paris: J.-M. Williamson, 1989), 526 p. Version ancienne consultable sur Gallica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k110098j dernière consultation 12/11/2025].

Mention : p. 47

Lieu de conservation : Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers

Côte : 914.463 RED

ISBD/Commentaire :

RÉDET, Louis. Dictionnaire topographique du département de la Vienne [...], Paris : Imprimerie nationale, 1881. (Réédition Paris : J.-M. Williamson, 1989), 526 p. Version ancienne consultable sur Gallica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k110098j dernière consultation 12/11/2025].

Robardet, Patrice. La saga du CREPS de Boivre. La Nouvelle-République, 11 décembre 2001.

ISBD/Commentaire :

Robardet, Patrice. La saga du CREPS de Boivre. La Nouvelle-République, 11 décembre 2001.

Annexes

Département de la Vienne, district de Poitiers, canton de Croutelle, municipalité de Vouneuil-sous-Biard.

Bien national provenant de l´émigré Jean François Prévost de la Roche Touchimbert

"Aujourd´hui 1er ventose l´an second de la République française une et indivisible, en exécution de la commission à nous donnée par le conseil général du district de Poitiers, département de la Vienne, en date du 4 septembre 1793 vieux style, rendu le 23 pluviose.

Nous Marie Félix Faulcon et Jean Joseph Pouzot demeurant dans la commune de Biard, commissaires experts soussignés, nous sommes transportés accompagnés des officiers municipaux de Vouneuil-sous-Biard, sur un bien national appelé Boivre ; provenant de l´émigré Jean François Prénost de la Roche de Touchimbert, et après l´avoir parcouru... nous avons jugé que le dit bien n´était pas dans le cas d´être divisé pour être vendu, et qu´il devait former un seul lot d´adjudication.

... Le susdit bien se confins au levant par le chemin du lavoir de Vouneuil, tendant du vieux pont à Pouzioux par la terre du citoyen Pouzot, y ayant des bornes entre deux, par le chemin en partie de Poitiers à Quinçai appelé chemin de la Tillé, par le midi à la rivière de la Boivre, par le couchant au bois taillis de Visai, traversant le chemin de Poitiers à Béruges, par un terrement appelé la Ligerie, un fossé dépendant du dit terrement entre deux, pour un petit coin à des terres de la Jagorderie, y ayant à cet endroit, le chemin qui vient de Moulinet et va rejoindre le chemin de Béruges, qui passe à travers les dites terres de Boivre, confins après aux terres de la Ribalière du citoyen Sapin et autres, par le nord au susdit chemin de Moulinet au grand chemin de Béruges par le susdit chemin de la Tillé, par les terres de la Ribalière, par un coin de la garenne de Montpouet et par le susdit terrement de la Ligerie le fossé entre deux.

Lequel bien de Boivre et contigu en tout ce qui vient d´être confronté, n´y ayant que le chemin de Poitiers à Béruges qui passe à travers faisant séparation des bois d´avec les terres labourables, le dit bien et donc tout ce qui peut être bien renfermé de fossés, et consiste au total deux cent dix arpents.

Lequel consiste premièrement dans une maison distribuée en cinq appartements bas, pour y comprendre trois petites chambres en mauvais état qui sont au bout de la cuisine, six chambres hautes, deux cabinets et un garde meuble, un grenier par-dessus divisé. En terrain, un parterre ou sont plusieurs petits arbres à fruit, à basses tiges, ledit parterre est contigu à la maison et pour y descendre il y a un escalier en pierres qui a besoin de réparation, sous celui-ci est une petite serre. Plus une grande cour divisée en haute et basse par un mur auquel il ne reste pour ainsi dire que des vestiges, aux deux extrémités de la dite cour, une petite cour renfermée de murs, y ayant à chacune une porte de communication. La principale porte d´entrée se trouve dans le milieu de la haute cour, sa fermeture est une grille en fer à deux battants... tout autour des dites cours sont des servitudes qui consistent dans : un grand cuvier dans lequel il y a une cuve en pierre et un pressoir, une cave au bout de celui-ci, une remise et deux gabourants à mettre du bois, un fourniou presque en ruine, une petite grange, une petite étable, un grenier bas pavé de briques au bout duquel est une petite chambre à loger un concierge, une autre grange, une étable aux boeufs, une écurie pour les chevaux, une petite cahmbre pour mettre les selles et autres armoires, un fenil régnant sur lesdites écurie et étable, au bout de l´écurie ladite chambre est une ci-devant chapelle, une ancienne orangerie dans laquelle est un petit cabinet, au bout de laquelle sont les communs, dans la petite cour ou l´on passe pour aller à Vouneuil il y a trois petits toits plus un jardin bas dont partie en coteau est en luzerne, contenant environ un arpent, dans lequel est vue très belle fontaine dans le rocher qui forme un petit ruisseau distribué en différents endroits dans le jardin ; il y a en outre le long dudit jardin un canal avec un bouchaud pour prendre du poisson.

Plus une vigne bien renfermée de murs laquelle touche au cuvier, contenant environ un arpent, dans laquelle il y a une fuie et plusieurs arbres fruitiers tous à basse tige, qu´en plein vent. Plus les bois taillis contenant environ soixante douze arpents, divisé en six coupes à travers lesdits dont plusieurs arbres futaies, de même que plusieurs âgés en chaque travées disposés dans toutes les coupes, il y a aussi en deux, différents coudriers, environ sept arpents de taillis, âgés environ de vingt cinq et trente ans, tous les dits taillis sont bien venus et chaque année il y a une coupe. Plus deux prés hauts contenant environ trois arpents, un autre à mi-pente contenant un quart d´arpent, proche du vieux pont de Vouneuil. Plus une pièce de terre labourable qui était en bois, lequel est arraché depuis trois ans, contenant deux arpents, faisant quatre vingt boisselers, laquelle serait propre à faire un pré étant près de ladite maison, le bien renfermé de fossé.

Plus deux corps de ferme appellés la grande et la petite métairie, consistant en chambres, coffres, greniers par-dessus, granges, écuries, toits à brebis et autres toits, fourniou et les cours, aires, le tout étant contiguë et adossé à la cour et servitudes de la maison de façon que le propriétaire de ladite maison ne peut sortir sans passer par les servitudes et les dites métairies, et les métayers ne peuvent en sortir par aucun endroit sans passer par les dépendances de la maison.

A la grande métairie il y a quatre cent cinquante boisselers de terres labourables ce qui fait cinquante six arpents un quart, trente boisselers de friche et quatre vingt boisselers d´ajoncs et bois taillis nouvellement semés, lesquelles le propriétaire s´était réservées.

A la petite métairie il y a trois cent soixante boisselers de terre labourable ce qui fait quarante cinq arpents, il y a sur les deux métairies aux environs de cinq arpents de pré bas à ramasser et presque vingt meilleurs de foin, lesdits prés rapportent après une seconde herbe ou regain ; chacune desdites métairies a aussi un jardin bas".

"Par devant maître Ribault et son collègue, notaires impériaux à Poitiers, département de la Vienne, soussignés. Furent présents : M. Ferdinand Louis Marie Maximilien Labrous Devareilles, propriétaire et dame Louise Prévôt Laroche Detouchimbert son épouse..., demeurant au chef-lieu de la commune de Mondion, canton de Châtellerault, département de la Vienne. Le sieur Devareilles depuis quelques jours à Poitiers, logé rue des Trois-Piliers, hôtel du même nom.

Lesquels ont par ces présentes vendu, sous la simple garantie de leurs faits et promesses et de ceux des précédents propriétaires... A M. François Isaac Charles Delestang Deringère propriétaire et dame Marie Rosalie Duchaffault, son épouse qu´il autorise, demeurant à Poitiers rue Pousse-penille, paroisse Ste-radegonde, présent et acceptant comme acquéreurs pour eux et leurs ayant causes, une terre appelée Boivre, située au lieu du même nom, commune de Vouneuil-sous-Biard.

1) En un château composé de cours, cuisine, salle à manger, salon de compagnie, offices, appartements hauts, greniers, caves, celliers, écuries, granges, fuie, toits, boulangerie, buanderie et jardin haut et bas.

2) En une borderie et quatre métairies, l´une appelée la grande, l´autre la petite, la troisième de Laribalière et la dernière de la Ligerie, lesquelles consistent en tous bâtiments et aisances nécessaires pour l´exploitation, terres labourables, à labourer, prés, bois, taillis, futaies, vigne, pâturages, ajonnières et chaintres, ainsi que la terre de pourissoir à composte, avec toutes les appartenances et dépendances et réunions que le vendeur y a faites, et en un mot tous les immeubles que ce dernier possède dans le territoire de la commune de Vouneuil-sous-Biard, et par extension sur celui de Quinçais et Béruges, arrondissement de Poitiers.

Tel enfin que le tout a été affermé par M. Devareilles au Sr Baillon et à la dame Marquet son épouse, par acte du sept mai mil huit cent onze devant Mtre Ribault qui en garde minute et Darbeth anciens notaires à Poitiers et enregistré le dix huit du même mois.

Sont aussi compris dans cette vente tous les trumeaux, glaces, boiseries garnissant les appartements du dit château de Boivre, et généralement tout ce qui est mis à perpétuelle demeure, excepté le trumeau et le portrait y tenant places dans la chambre au-dessus de la salle à manger que le vendeur se réserve.

Font également partie de la présente vente tous les bestiaux et cheptels à souche ou autres incombant actuellement dans la dite terre, les pigeons qui sont dans la fuie, les instruments aratoires et de jardinage, les fûts vinaires, tels que tonneaux, charrauds et barriques, au nombre de trente seulement, suivant que le tout est détaillé par la visite de la terre de Boivre faites entre M. Devareilles et le Sr Baillon le dix août mil huit cent onze par acte au rapport de Mtre Gras et son collègue, notaires à Poitiers, enregistrer le vingt du mois.

La vente est en outre faite moyennant la somme de quatre vingt sept mille livres, le deuxième jour floréal an 2 de la république".

Donation partage par monsieur et madame de L´Estang de Ringère à leurs enfants. 10 novembre 1863 par devant Mtre Jean-Baptiste Aubrun et Mtre Adolphe Louis Jean Jacques Gras, notaires à Poitiers

"Monsieur François Pierre Isaac Charles de L´Estang de Ringère, baron d´Aubigny et madame Marie Rosalie Fanny du Chaffault son épouse... ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé.

1) A monsieur Marie Delphin Charles de L´Estang de Ringère d´Aubigny, propriétaire, demeurant à Boivre, commune de Vouneuil-Sous-Biard.

2) A madame Marie Félicité Célina de L´Estang de Ringère d´Aubigny, épouse de monsieur Trancède Guerry de Beauregard, propriétaire, avec lequel elle demeure au château de l´Herbière, commune de Chavagnes en Paillers, canton de St-Fulgent (Vendée).

3) A madame Marie Caroline Alphonsine de L´Estang de Ringère d´Aubigny, épouse de monsieur Aristide René Marie vicomte de Chevigné, propriétaire, avec lequel elle demeure à Grosbost, commune de Persac, canton de Lussac-les-Châteaux (Vienne).

4) Et à mademoiselle Marie Caroline de L´Estang de Ringère d´Aubigny, sans profession, demeurant avec les donateurs à Boivre.

Désignation des biens :

1) Terres de Boivre

De la terre de Boivre située sur la commune de Vouneuil-sous-Biard, canton de Poitiers, avec extension sur celles de Béruges et de Quinçay, canton de Vouillé, consistant dans un château et dépendances, quatre corps de ferme appelés la Riballière, Ligerie, grande et petite métairie de Boivre, réserve, le tout composé de bâtiments d´habitation et d´exploitation, jardins, vignes, prés, terres labourables, bois, friches et ajoncs, d´une contenance totale de deux cent soixante neuf hectares environ...

La terre de Boivre appartient à Monsieur et Madame de L´Estang de Ringère au moyen de l´acquisition qu´ils en ont faite de Monsieur Ferdinand Louis Marie Maximilien Labroue de Vareiller et de Madame Louise Prévot de Sansac Laroche de Touchimbert son épouse, suivant contrat passé devant maître Ribault, prédécesseur de maître Aubrun soussigné, le deux septembre mil huit cent treize enregistré.

2) Terre de Ringère

Et la terre de Ringère, située au lieu de ce nom, commune de Quinçay, s´étendant sur celle de Béruges, canton de Vouillé, consistant en un corps de ferme dit la ferme Audin, four à chaux, terres labourables, prés et bois, d´une contenance totale de deux cent quarante deux hectares environ...

Fait et passé l´an mil huit cent soixante trois, le dix novembre".

Visite paroissiale, 7 novembre 1856, Penot curé de Biard.

"L´oratoire privé de Boivre est sans bénédiction et sans vocable, seulement la bénédiction comme d´un appartement lui a été donnée par monsieur Garnier, curé de la cathédrale de Poitiers, le 25 mars 1854.

Monsieur Charles de Lestang a construit en bois et en gros carton dans cet appartement qui sert d´oratoire une gracieuse miniature d´une église à voûte ogivale. Dans le fond on voit sur les vitres la sainte Vierge peinte au milieu d´étoiles avec la Foi et l´Espérance qui sont sur le côté et avec des décors de différentes couleurs, d´un très bel effet. Tout dans ce [...] décèle [...] l´attention, l´intelligence et la sagesse de monsieur Charles de Lestang qui architecte, peintre et décorateur trouve une douce et précieuse récompense au Saint Sacrifice offert chaque semaine en cet oratoire".

Modifications connues par les matrices cadastrales

Trois maisons sorties [vendues ou détruites] en 1885 (parcelle 179), 1887 (parcelle 175 bis) et 1889 (parcelle 175). En 1887, une maison de jardinier sortie en 1889 (parcelle 175 bis), des serres et orangerie, une maison de garde et un pigeonnier. Sur la parcelle 165, en 1888 une maison de ferme démolie en 1895 ; en 1889 une maison de garde et un chalet (sortis en 1890 et en 1901) ; en 1891 un château (sorti en 1894 et 1902) ; des écuries remise et bâtiments.

Extrait du contrat de mariage entre Jean Marie de Ringère et Marie Charlotte Le François des Courtis de Montchal, étude Chauveau, le 31 mai 1897. AD Vienne, 3 E 43/381.

Monsieur Jean Marie Joseph Henri Paul, comte de Lestang de Ringère, baron d'Aubigny, propriétaire demeurant à Nantes, avenue de Launay, n° 22. Fils majeure et légitime de monsieur Marie Delphin Charles comte de Lestang de Ringère, baron d'Aubigny, décédé, et de madame Adeline Ida Hignard, comtesse de Lestang de Ringère, propriétaire demeurant à Nantes, avenue de Launay, n° 22. [...]

Mademoiselle Marie Charlotte Augusta Le François des Courtis de Montchal, sans profession, demeurant à Poitiers, rue du Doyenné, rue Saint-Hilaire, n° 6. [...]

Le futur époux déclare apporter au mariage [...]

Immeubles

La terre de Boivre, située sur la commune de Vouneuil sous Biard et de Béruges (Vienne), consistant en château non encore achevé, servitudes, cours, jardins, bois, prairies et terres labourables, la ferme de la Riballière et la borderie de Boivre d'une contenance totale de cent vingt sept hectares environ.

Cette propriété est estimée d'une valeur de cent treize mille sept cent cinquante francs.

Le train d´expropriation est en marche

Au début des années 40, l´Etat a décidé de lancer une prospection des domaines susceptibles de convenir à l´édification de centres régionaux sportifs dont l´objet sera l´organisation de stages pour la formation des maîtres d´éducation populaire et des animateurs des mouvements de jeunesse. Le château de Boivre qui possède outre une piscine, un court de tennis, se trouve en ligne de mire des autorités même si d´autres sites sont évoqués (Buxerolles, le domaine de Beauvoir et le château de Croutelle entre autres). Le choix sera cependant vite arrêté et les transactions à l´amiable échouant, c´est dans la douleur que le domaine de Boivre est réquisitionné et exproprié (l´ordonnance sera signée le 18 juillet 1942 au palais de justice de Poitiers). M. Boisdron accepte les conditions de l´Etat et devient même le gardien du château. M. de Poumailloux [propriétaire de la ferme du château] pour sa part lui intente un procès mais est débouté en 1944.

Le service des Ponts et Chaussées se met alors au travail et étudie un programme d´aménagement du château et des bâtiments annexes qui sera accepté par le gouvernement sous couvert des autorités allemandes. Toutefois les travaux ne débuteront qu´après la guerre [...]

Du CREGS de Poitiers au CREPS de Boivre

La libération étant consommée et le projet de l´ancien gouvernement étant toujours d´actualité, les travaux de rénovation du château et de création d´installations sportives vont pouvoir démarrer (hébergement et service de bouche dans le corps de bâtiment ainsi qu´un stade avec piste cendrée de 400 m et un terrain de football à l´extérieur). Toutefois il convient de rappeler auparavant qu´avant la création d´un centre sportif à Boivre, il existait sur Poitiers dès 1940 un CREGS (centre régional d´éducation générale et sportive) situé rue Saint-Hilaire. En septembre 1941, celui-ci déménage pour la pension Bonnafous, rue de l´Ancienne-Comédie [...] Un deuxième déménagement s´annonce donc pour le CREGS. C´est à trois kilomètres des dernières habitations de Poitiers qu´il va s´installer.

Les premières années

C´est M. Justin Tessié qui assure la direction du CREGS de Boivre (qui prendra bientôt comme tous les CREGS de France la dénomination de CREPS). Durant les premières années scolaires, le centre prépare au professorat filles et garçons et propose des stages de moniteurs militaires, maîtres d´éducation physique [...]. M. Jean-François Saurin, directeur adjoint de l´établissement de 1981 à 1991, élève lui-même à la fin des années cinquante, a également fréquenté le CREPS dans son enfance " [...]. J´ai eu la chance de pouvoir y entrer régulièrement dans les années 47-48 [...]. A l´époque, les infrastructures n´existaient pas et pour loger les stagiaires, c´était parfois épique. Quand il y en avait trop, ils étaient hébergés dans des marabouts. L´intérieur du bâtiment servait également pour la pratique de différents sports. Ainsi la chapelle était une salle de gym[...]".

Mise en route d´une politique de grands travaux

[...] La première installation sportive couverte construite sera le gymnase Tessié en 1951. Puis suivra en 52 la résidence d´hébergement Angoumois (trente lits), scindée en deux bâtiments. En 1963 et 1964, c´est la salle d´agrès, les nouveaux bassins de natation et service de restauration qui voient le jour, suivis en 67 d´une halle des sports de 2400 mètres carrés [...]. A l´aube des années 70, le CREPS de Boivre poursuit inexorablement son extension. En 1972, apparition de deux nouvelles résidences d´accueil Aunis et Saintonge (115 chambres individuelles) ainsi qu´un centre médical et l´ensemble socio-éducatif [...].

Par ailleurs des stigmates du passé disparaissent à jamais. Ainsi la ferme de Poumailloux fera place au dojo et l´ancienne infirmerie devenue salle des professeurs finira en maison de fonction [...].

Des stages sportifs à la formation professionnelle

[...] Aujourd´hui, le CREPS du 21e siècle a pour missions la formation professionnelle aux métiers du sport et de l´animation, l´accueil, l´entraînement et la scolarité de sportifs de haut niveau, mais aussi la promotion de l´éducation populaire et des activités physiques et sportives [...].

Galerie d'images 89

Vouneuil-sous-Biard, Boivre, château des années 1885-1890.

Auteur de l'illustration : Rome Christian

Plan du CREPS avec la datation et l'affectation des bâtiments.

Auteur de l'illustration : Moisdon Pascale

La façade nord du château photographiée vers 1910 par Jules Robuchon.

Auteur de l'illustration : Rome Christian

Plan, coupe et élévation d'un nouveau bâtiment de grange-étable par l'architecte Alphonse Bérujeau, en septembre 1928.

Auteur de l'illustration : Moisdon Pascale

Plan, coupe et élévation du garage - actuel foyer - par Alphonse Bérujeau, juillet 1928.

Auteur de l'illustration : Moisdon Pascale

Plan du projet pour le CREGS des architectes Demaret, Ardilouze et Zavaroni en 1943.

Auteur de l'illustration : Moisdon Pascale

Plan légendé du projet pour le centre régional d'éducation générale et sportive des architectes Demaret, Ardilouze et Zavaroni en 1943.

Auteur de l'illustration : Moisdon Pascale

Dessin général du projet pour le CREGS des architectes Demaret, Ardilouze et Zavaroni en 1943.

Auteur de l'illustration : Moisdon Pascale

Dessin du projet pour le CREGS des architectes Demaret, Ardilouze et Zavaroni en 1943 : coupe.

Auteur de l'illustration : Moisdon Pascale

Elévation sud de l'ancien garage, devenu réfectoire puis foyer ; vue ancienne.

Auteur de l'illustration : Renaud Geneviève

Façade sud de la résidence Angoumois photographiée dans les années 1960.

Auteur de l'illustration : Renaud Geneviève

La piscine du château avant la construction du bassin de natation. Carte postale.

Auteur de l'illustration : Jean Raphaël

Vue aérienne des années 1950 ; des tentes sont montées devant le château. Carte postale.

Auteur de l'illustration : Jean Raphaël

Plan du domaine de Boivre dressé par Pierre Girault, géomètre-expert, en juillet 1956.

Auteur de l'illustration : Moisdon Pascale

Elévation de la conciergerie par André Ursault, juillet 1959.

Auteur de l'illustration : Moisdon Pascale

Coupe de la salle d'agrès, actuellement gymnase Birocheau, par l'architecte André Ursault, en janvier 1964.

Auteur de l'illustration : Moisdon Pascale

La piscine avec, en arrière-plan, le château, vers 1965.

Auteur de l'illustration : Archives Départementales de la Vienne

Photographie vers 1965 : le vestiaire près de la piscine.

Auteur de l'illustration : Archives Départementales de la Vienne

Le pôle de restauration photographié vers 1965.

Auteur de l'illustration : Archives Départementales de la Vienne

Vue intérieure du réfectoire, vers 1965.

Auteur de l'illustration : Archives Départementales de la Vienne

Photographie vers 1965 : l'aire couverte avant sa transformation en salle de basket.

Auteur de l'illustration : Archives Départementales de la Vienne

Château, rez-de-chaussée, grande salle, porte à l'est, détail.

Auteur de l'illustration : Renaud Geneviève

Château, rez-de-chaussée, grande salle, cheminée à l'ouest.

Auteur de l'illustration : Renaud Geneviève

Château, rez-de-chaussée, pièce nord-ouest, cheminée et vitrail.

Auteur de l'illustration : Beauvarlet Gilles

Les communs partiellement reconstruits en 1928 vus depuis l'ouest.

Auteur de l'illustration : Rome Christian

Anciens communs, actuellement foyer et logement, vus depuis le sud-ouest.

Auteur de l'illustration : Renaud Geneviève

Ancienne aire couverte, désormais salle de basket ; élévations est et nord.

Auteur de l'illustration : Jean Raphaël

Elévation nord de la salle de basket, ancienne aire couverte.

Auteur de l'illustration : Jean Raphaël

Le mur pignon en moellons apparents du gymnase Teissié édifié par André Ursault en 1950.

Auteur de l'illustration : Jean Raphaël

Intérieur du gymnase Justin Teissié, dont les parois et le lanterneau sont désormais revêtus de matériaux isolants.

Auteur de l'illustration : Moisdon Pascale

Bâtiment des salles d'éducation populaire construit par André Ursault.

Auteur de l'illustration : Jean Raphaël

Plan du rez-de-chaussée de l'espace formation, dénommé ensemble socio-éducatif à l'origine.

Auteur de l'illustration : Rome Christian

Ancien ensemble socio-éducatif devenu espace formation, vu depuis l'ouest.

Auteur de l'illustration : Jean Raphaël

Elévation antérieure de l'ancien ensemble socio-éducatif devenu espace formation.

Auteur de l'illustration : Jean Raphaël

Plan du rez-de-chaussée de la résidence Aunis, actuellement Londres.

Auteur de l'illustration : Rome Christian

Résidence Aunis, actuellement Londres ; façade avec bandeaux recouverts de petits carreaux de faïence.

Auteur de l'illustration : Jean Raphaël

Plan du rez-de-chaussée de la résidence Angoumois, actuellement Rio.

Auteur de l'illustration : Rome Christian

Résidence Angoumois, actuellement Rio ; façade sud vue depuis la gauche.

Auteur de l'illustration : Jean Raphaël

Le complexe du centre médical et de la Maison des entraîneurs avec, à l'arrière plan, le préau sportif.

Auteur de l'illustration : CREPS de Poitiers

Elévation antérieure de la résidence Paris inaugurée en 2021.

Auteur de l'illustration : L'Atelier du Moulin

Vue aérienne du stade situé à environ 500 mètres du château : la piste est désormais en tartan.

Auteur de l'illustration : CREPS de PoitiersLocalisation

Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Vienne , Vouneuil-sous-Biard

Milieu d'implantation: isolé

Lieu-dit/quartier: Boivre

Cadastre: 1831 G2 165 à 186, 2004 G 28 à 48, 85, 183

Extrait du plan cadastral de 1831, section G2.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Plan masse de 2005 superposé à l'état de 1831.

Lambert Zoé

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Plan du CREPS avec la datation et l'affectation des bâtiments.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

La façade nord du château photographiée vers 1910 par Jules Robuchon.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers, (c) Archives privées

Château, façade nord. Carte postale ancienne.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers, (c) Archives privées

Château, façade sud et chapelle. Carte postale ancienne.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers, (c) Archives privées

Château, façade sud et orangerie. Carte postale ancienne.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers, (c) Archives privées

Plan, coupe et élévation d'un nouveau bâtiment de grange-étable par l'architecte Alphonse Bérujeau, en septembre 1928.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Plan, coupe et élévation du garage - actuel foyer - par Alphonse Bérujeau, juillet 1928.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Plan du projet pour le CREGS des architectes Demaret, Ardilouze et Zavaroni en 1943.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Archives départementales de la Vienne

Plan légendé du projet pour le centre régional d'éducation générale et sportive des architectes Demaret, Ardilouze et Zavaroni en 1943.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Dessin général du projet pour le CREGS des architectes Demaret, Ardilouze et Zavaroni en 1943.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Dessin du projet pour le CREGS des architectes Demaret, Ardilouze et Zavaroni en 1943 : coupe.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Elévation sud de l'ancien garage, devenu réfectoire puis foyer ; vue ancienne.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers, (c) Archives privées

Façade sud de la résidence Angoumois photographiée dans les années 1960.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers, (c) Archives privées

La piscine du château avant la construction du bassin de natation. Carte postale.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers, (c) Archives privées

Vue aérienne des années 1950 ; des tentes sont montées devant le château. Carte postale.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers, (c) Archives privées

Plan du domaine de Boivre dressé par Pierre Girault, géomètre-expert, en juillet 1956.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Elévation de la conciergerie par André Ursault, juillet 1959.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Coupe de la salle d'agrès, actuellement gymnase Birocheau, par l'architecte André Ursault, en janvier 1964.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

La salle d'agrès photographiée vers 1965.

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Archives départementales de la Vienne

La piscine avec, en arrière-plan, le château, vers 1965.

Archives Départementales de la Vienne

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Archives départementales de la Vienne

Photographie vers 1965 : le vestiaire près de la piscine.

Archives Départementales de la Vienne

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Archives départementales de la Vienne

Le pôle de restauration photographié vers 1965.

Archives Départementales de la Vienne

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Archives départementales de la Vienne

Vue intérieure du réfectoire, vers 1965.

Archives Départementales de la Vienne

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Archives départementales de la Vienne

Photographie vers 1965 : l'aire couverte avant sa transformation en salle de basket.

Archives Départementales de la Vienne

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Archives départementales de la Vienne

Vue aérienne du CREPS de Poitiers en 2021.

CREPS de Poitiers

(c) CREPS de Poitiers

Plan du château actuel, rez-de-chaussée surélevé.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Façade nord du château.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, élévation latérale est.

Beauvarlet Gilles

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, élévation sud.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, élévation sud, partie droite.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, élévation sud, détail de la partie centrale.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, élévation sud, double mur de la tour gauche.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, élévation latérale ouest.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, élévation latérale ouest, souches de cheminée.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, rez-de-chaussée, grande salle, porte à l'est.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, rez-de-chaussée, grande salle, porte à l'est, détail.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, rez-de-chaussée, grande salle, cheminée à l'ouest.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, rez-de-chaussée, pièce ouest.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, rez-de-chaussée, pièce nord-ouest, cheminée et vitrail.

Beauvarlet Gilles

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, escalier.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, chapelle, partie inférieure vue vers le sud.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, chapelle, ancienne tribune dans le choeur.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, chapelle, détail de lambris d'appui.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Château, chapelle, partie supérieure vue vers le sud.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Orangerie, façade sud.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Orangerie, façade sud.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Pigeonnier, face sud.

Beauvarlet Gilles

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Cave à l'ouest du pigeonnier.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Les communs partiellement reconstruits en 1928 vus depuis l'ouest.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Anciens communs, actuellement foyer et logement, vus depuis le sud-ouest.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Anciens communs ; élévation nord du logement.

Renaud Geneviève

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Façade ouest du bâtiment d'accueil.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Ancienne aire couverte, désormais salle de basket ; élévations est et nord.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Elévation nord de la salle de basket, ancienne aire couverte.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Intérieur de la salle de basket, ancienne aire couverte.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Le mur pignon en moellons apparents du gymnase Teissié édifié par André Ursault en 1950.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Intérieur du gymnase Justin Teissié, dont les parois et le lanterneau sont désormais revêtus de matériaux isolants.

Moisdon Pascale

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Gymnase Birocheau, élévation est.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Bâtiment des salles d'éducation populaire construit par André Ursault.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Bâtiment des salles d'éducation populaire, élévation sud.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Bâtiment des ateliers ; élévations sud et est.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Bâtiment du dojo ; élévations sud et est.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Bâtiment du service de recherche ; élévation est.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Halle des sports du type Jossermoz, élévation nord.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Intérieur de la halle des sports de type "Jossermoz".

CREPS de Poitiers

(c) CREPS de Poitiers

Halle des tennis, élévation sud.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Elévation sud de la chaufferie.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Plan du rez-de-chaussée de l'espace formation, dénommé ensemble socio-éducatif à l'origine.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Ancien ensemble socio-éducatif devenu espace formation, vu depuis l'ouest.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Elévation antérieure de l'ancien ensemble socio-éducatif devenu espace formation.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Plan du rez-de-chaussée de la résidence Aunis, actuellement Londres.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Résidence Aunis, actuellement Londres ; façade avec bandeaux recouverts de petits carreaux de faïence.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Façade de la résidence Saintonge, devenue Tokyo.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Centre médical des années 1970 ; plan du rez-de-chaussée.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Centre médical des années 1970 vu depuis l'ouest.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Plan du rez-de-chaussée de la résidence Angoumois, actuellement Rio.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Résidence Angoumois, actuellement Rio ; façade sud vue depuis la gauche.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Résidence Angoumois ; façade sud vue depuis la droite.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Bâtiment du restaurant, vue depuis l'ouest.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Bâtiment de la piscine vu depuis le sud.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Logement à l'ouest du château.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Le complexe du centre médical et de la Maison des entraîneurs avec, à l'arrière plan, le préau sportif.

CREPS de Poitiers

(c) CREPS de Poitiers

Elévation antérieure de la résidence Paris inaugurée en 2021.

L'Atelier du Moulin

(c) L'Atelier du Moulin

Vue aérienne du stade situé à environ 500 mètres du château : la piste est désormais en tartan.

CREPS de Poitiers

(c) CREPS de Poitiers

Allée nord-est rejoignant la route, extrémité sud-ouest.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Allée nord-est rejoignant la route, extrémité nord-est avec barrière de l'ancien tramway.

Jean Raphaël

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Vouneuil-sous-Biard, Boivre, château des années 1885-1890.

Rome Christian

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers

Dossiers en lien avec Château de Boivre, actuellement Centre Régional d'Education Physique et Sportive

Localiser ce document

Que pensez-vous de cette ressource ? Donnez-nous votre avis

Les champs indiqués par le symbole * sont obligatoires.

Export en cours

Modifier votre avis

Les champs indiqués par le symbole * sont obligatoires.