0 avis

Île du Grand Fagnard puis île Boucheau, aujourd'hui île Nouvelle

France > Nouvelle-Aquitaine > Gironde > Saint-Genès-de-Blaye

Historique

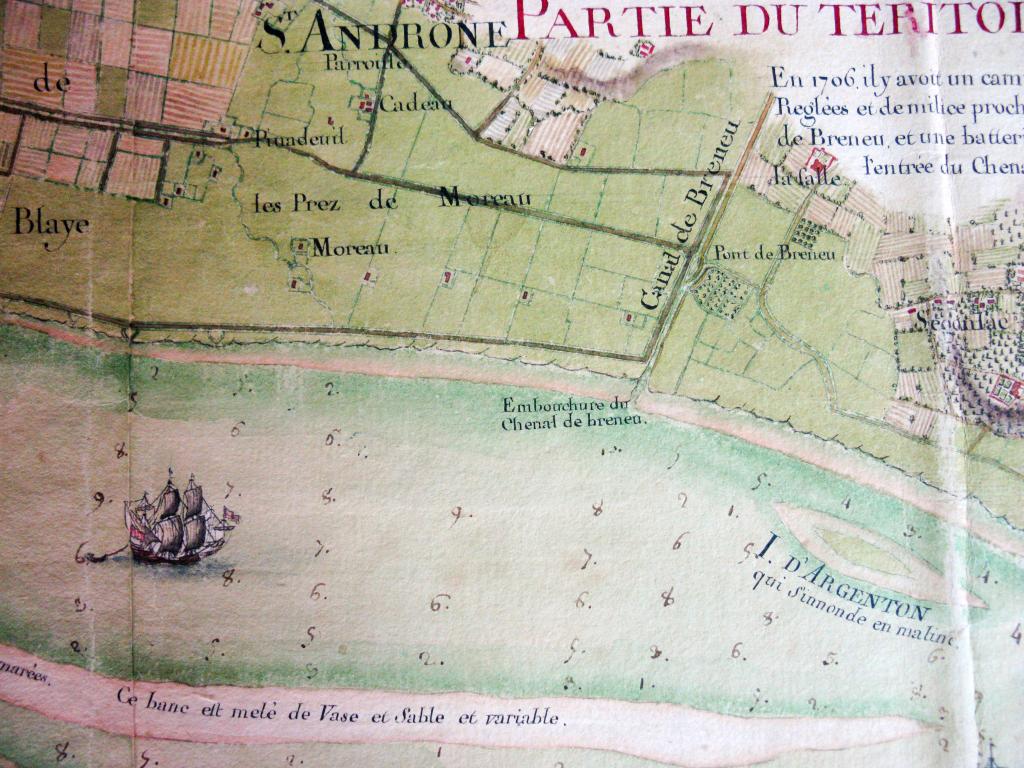

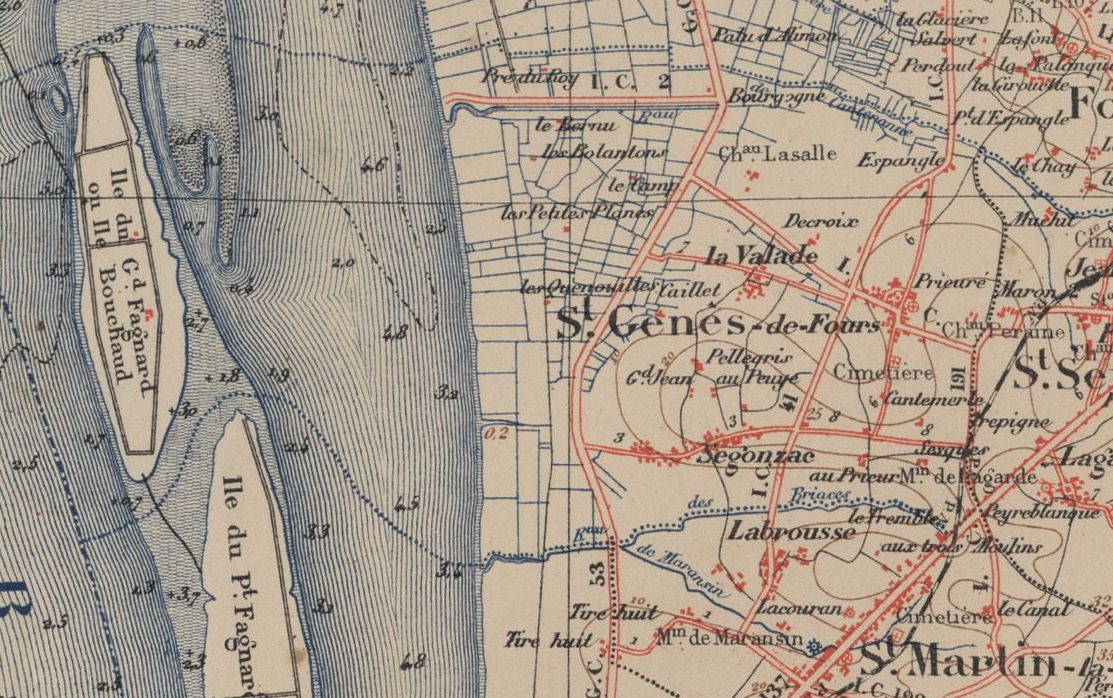

Les cartes d'Ancien Régime représentant les rivages de l'estuaire de la Gironde, telle la Carte de Masse du début du 18e siècle, montrent la présence d'une île en perdition, dite d'Argenton, près des rivages de Saint-Genès, et plusieurs bancs de sables "qui ne couvrent ou ne découvrent que dans les grandes eaux". La transformation du "fagnard", banc de sable stabilisé figurant sur les cartes de Cassini et de Belleyme de la fin du 18e siècle, en une île véritable, date de la charnière des 18e et 19e siècles. Appelé "Grand fagnard", il ne semble cartographié pour la première fois qu'en 1825.

Bientôt dénommée Île Boucheau, la nouvelle terre est rattachée administrativement à la commune de Saint-Genès et figure, à ce titre, sur le plan cadastral de 1832. Elle apparaît alors lotie en grandes parcelles de terres cultivées et en prés, tandis que la vigne est encore limitée à 2 petites parcelles. La pointe nord, soumise aux marées, est, quant à elle, plantée de joncs. Deux fermes existent également du côté est. A cette date, la propriété de l'île est divisée entre un certain Jacques Barthelemy, habitant de l'île, et De La Martony, domicilié à Bordeaux. Cette propriété est acquise par Alexandre-Julien Fonade dans les années 1840 qui entreprend en 1848-1851 des travaux de confortement des rives, d'amélioration du "peyrat" au devant de sa maison et, selon le registre des augmentations de la matrice cadastrale, de nouvelles constructions en 1854. C'est sans doute à ce propriétaire qu'est dû le développement du vignoble insulaire, le "Château Boucheau" étant mentionné dans l'ouvrage Bordeaux et ses vins dès l'édition de 1868. Après avoir étendu ses possessions à l'ensemble de l'île, il entreprend la reconstruction de la ferme du second domaine en 1873 et le forage d'un puits artésien en 1875. Sa veuve fait rehausser le "peyrat" de la rive est en 1879. Un certain Nadaud, probablement l'architecte blayais Aurélien Nadaud, est mentionné à cette occasion comme fondé de pouvoir ; était-il pour autant l'architecte attitré d'Alexandre-Julien Fonade ? Aucun document ne permet de l'affirmer à ce jour. Quoi qu'il en soit, un nouveau bâtiment est édifié dans le premier domaine en 1880. L'ensemble de l'île et de ses dépendances est mis en vente en 1896. Avec une population insulaire totale légèrement inférieure à une trentaine de personnes à cette époque, de nouvelles constructions de maisons sont encore enregistrées dans la matrice cadastrale au début du 20e siècle.

A la suite de l'initiative privée de Fonade, un projet de cordon d'enrochement est établi par les ingénieurs des Ponts et Chaussées puis réalisé par l'entrepreneur Viaud fils entre 1859 et 1862. Des formations alluvionnaires, signalées dans les années 1880, contribuent au doublement de la superficie de l'île au début du 20e siècle ; ces terres émergées et plantées de joncs sont alloties par les établissements Richard et Muller à la même époque, travaux ayant porté la surface cultivable à une centaine d'hectares, pour une production annuelle dépassant les 500 tonneaux de vins rouges et approchant les 100 tonneaux de blancs.

Le vignoble, classifié "en palus" dans l'édition de 1898 de Bordeaux et ses vins et détenu par les associés Alban Privat et Fernand Muller, est mentionné dans l'édition de 1922 entre les mains de Julien Damoy, propriétaire du château Tour de By en Médoc. Il est précisé que l'île est presque entièrement complantée de vignes, que de grandes améliorations ont été apportées et que la vinification y est pratiquée in situ. Une illustration figurant dans cette même édition, et une photographie publiée par Théophile Malvezin, donnent des vues des bâtiments tels qu'ils se présentent alors. Le cuvier, "pourvu des derniers perfectionnements" et fonctionnant à la vapeur, est réputé "comme un modèle du genre". Un local est affecté, par ailleurs, pour l'établissement d'une école destinée aux enfants du personnel en 1934.

La fusion progressive de l'île Boucheau avec sa voisine au sud, dite Île Sans Pain, est effective dans les années 1930, l'ensemble étant dénommé Île Nouvelle.

Soumis aux crises viticoles, le vignoble insulaire est abandonné au profit de la populiculture puis du maïs dans la seconde moitié du 20e siècle, et les bâtiments délaissés. Le Conservatoire du Littoral rachète l'ensemble de l'Île Nouvelle en 1991 et en confie la gestion au Département de la Gironde. Les derniers bâtiments de l'Île Boucheau sont détruits et le choix est fait de la "renaturation" de cet espace. Une brèche naturelle dans la digue au nord-est, due à la tempête Xynthia de 2010, permet désormais à l'eau de pénétrer dans l'île selon l'importance des marées. Les dernières vues aériennes de l'île montrent que le phénomène est maintenant bien engagé, suivi scientifiquement depuis 2012.

Détail de l'historique

| Périodes |

Principale : limite 18e siècle 19e siècle Principale : 2e quart 19e siècle Principale : 3e quart 19e siècle Principale : 4e quart 19e siècle Principale : 1er quart 20e siècle Secondaire : 1er quart 21e siècle |

|---|

Description

Selon la représentation du "château" figurant dans l'édition du Cocks et Féret de 1922 et la photographie publiée par Malvezin, la maison de maître se présentait comme un corps de logis rectangulaire, semble-t-il de 11 travées en façade, d'un étage et étage de comble abrité sous un toit à brisis. Une construction adossée en appentis figurait à l'arrière. Au-delà se trouvait la maison du régisseur, construction de pierre de taille d'un étage à pignon en façade, prolongé par les logements du personnel. Une photographie des années 2000 montre les vestiges d'un autre bâtiment, probablement un cuvier, présentant une façade soignée en pierre de taille à pignon découvert.

Détail de la description

| Murs |

|

|---|---|

| Toits |

|

| Étages |

1 étage carré, étage de comble |

| Couvertures |

|

| État de conservation |

|

Informations complémentaires

| Type de dossier |

Dossier d'oeuvre architecture |

|---|---|

| Référence du dossier |

IA33004519 |

| Dossier réalisé par |

Beschi Alain

Chercheur et conservateur du patrimoine au sein du service du patrimoine et de l'Inventaire en Aquitaine, puis Nouvelle-Aquitaine (1994-2023). |

| Cadre d'étude |

|

| Aire d'étude |

Estuaire de la Gironde (rive droite) |

| Phase |

étudié |

| Date d'enquête |

2013 |

| Copyrights |

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Conseil départemental de la Gironde |

| Partenaires |

|

| Citer ce contenu |

Île du Grand Fagnard puis île Boucheau, aujourd'hui île Nouvelle, Dossier réalisé par Beschi Alain, (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Conseil départemental de la Gironde, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/c5324725-8eff-4403-b9be-5ddbe2e93680 |

| Titre courant |

Île du Grand Fagnard puis île Boucheau, aujourd'hui île Nouvelle |

|---|---|

| Dénomination |

écart |

| Précisions sur la dénomination |

île |

| Appellation |

île du Grand Fagnard île Boucheau |

| Parties constituantes non étudiées |

ensemble agricole |

| Statut |

|

|---|---|

| Protection |

Site, secteur ou zone de protection : loi littoral |

Localisation

Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Gironde , Saint-Genès-de-Blaye

Milieu d'implantation: en écart

Lieu-dit/quartier: Île Bouchaud

Cadastre: 1832 D, 2013 OD