0 avis

Cabane de berger, dite cayolar de Sentolha

France > Nouvelle-Aquitaine > Pyrénées-Atlantiques > Sainte-Engrâce

Historique

Le terminus ante quem de la cabane est fixé par une adjudication effectuée le 1er février 1792 à l’occasion de sa vente comme bien national. Appartenant alors au chapitre de Sainte-Engrâce, le cayolar appelé Sainte Olha, est estimé avec deux autres cayolars à mille soixante-douze livres. Il est acquis par Mathieu Vidart du lieu de Sainte-Engrâce. Malgré de lourdes réfections (charpente et auvent), les modes de construction de la cabane concordent avec l'adjudication, Sentolha pourrait ainsi dater du 18e siècle. Selon les états de sections de 1832, la cabane appartient au comte de Montréal, rentier à Trois villes une commune de Haute-Soule. La cabane est située sur une estive appartenant à la commune de Sainte-Engrâce. Le comte devait ainsi confier la cabane à ses "cayolaristes" et payer une taxe de pacage pour mettre son troupeau à paître.

Aujourd’hui désaffectée, la cabane n’est plus utilisée. Elle est divisée en six part appartenant à des propriétaire habitants à Alçay-Alçabéhéty-Sunharette, Berrogain-Laruns, Oloron Sainte-Marie, Sainte-Engrâce et Viodos-Abense-de-Bas.

Détail de l'historique

| Périodes |

Principale : 18e siècle (incertitude) |

|---|

Description

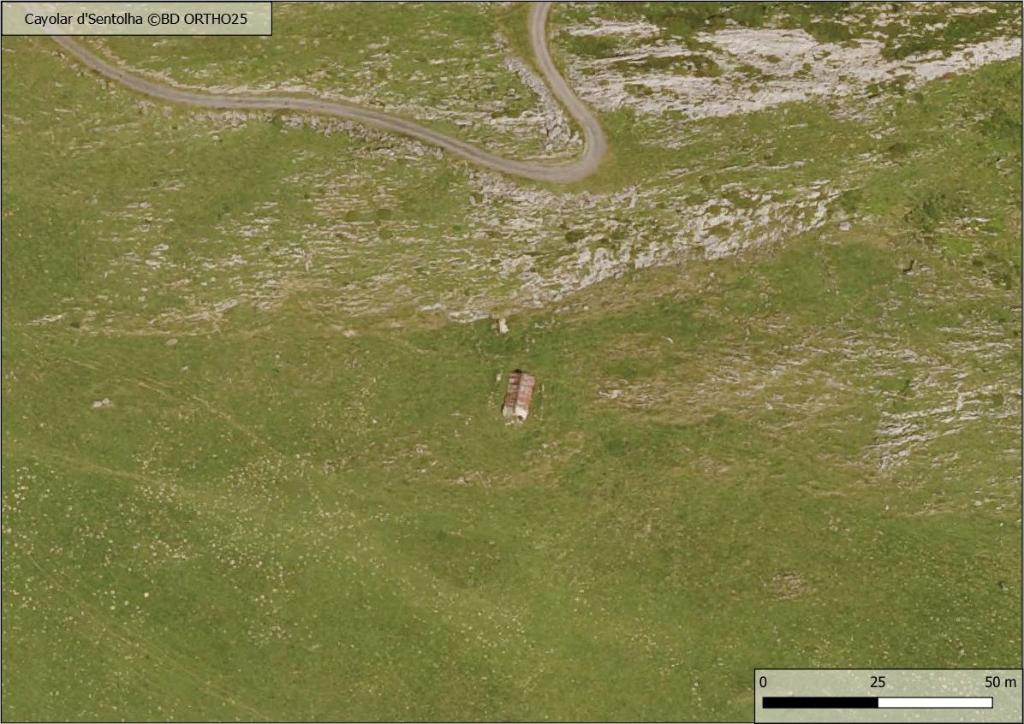

Le cayolar de Sentolha est implanté au nord d’un replat situé à 1450 m d’altitude, le long des pentes de la crête de Droudak (1628 m). Il est accessible par un sentier menant aux fermes d'Üngüratürü et de Lüroa, à environ 6.5 km en aval. Il est également possible de rejoindre Sentolha par la route depuis l’Église Sainte-Engrâce via la Pierre-Saint-Martin puis par une piste pastorale carrossable au départ d’Erainzeko Portilloa, moyennant une distance d’une vingtaine de kilomètres. Plusieurs sources sont accessibles, Erainze, la plus proche, est située à 500 m au nord-ouest du site. il n’existe pas de bois à proximité directe du cayolar, celui de Droundak se trouve à 600 m. à l’est. À l’affleurement, deux formations géologiques ont été identifiées à proximité du site : la lithologie de la première se compose de calcaire oolithique (petites structures minérales sphériques régulières), de dolomie vacuolaire (avec des petites cavités), de calcaire et de calcaire gréseux (contenant des grains de quartz) ; tandis que la lithologie de la seconde est simplement composée de calcschistes (variétés de schistes provenant de calcaire argileux) à Navarelles.

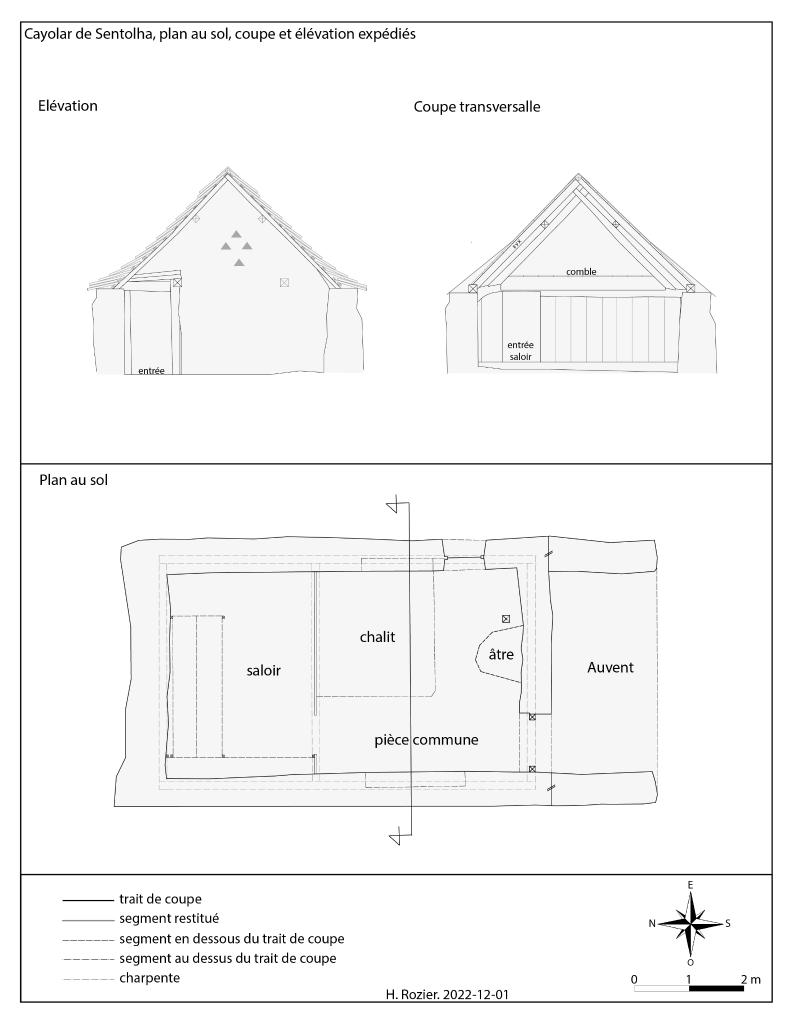

La cabane (F175), située sur une parcelle d’estives communale (F176), est de plan rectangulaire occupant une surface au sol d’environ 51 m². Le faitage de son toit suivent une orientation nord-sud perpendiculaire à la pente. La façade du bâtiment est implantée sur le pignon sud tandis qu’au nord, le mur pignon, semi-enterré, profite du couvert d’une corniche rocheuse. La cabane est construite en moellons de calcaire (?) liés au mortier de ciment et recouverte en façade par un crépi ciment. La toiture est à deux pans et coyaux en tôle à l’exception de l’auvent, couvert de lauzes en schiste. L'auvent constitue une adjonction, ses maçonneries étant plaquées contre les chaînes d’angle en besace. Passé l’auvent, l'entrée dans le bâtiment s'effectue par une porte disposée à gauche, dont le linteau semble avoir été remonté. Les planches de l’ouvrant portent encore les signatures des anciens occupants de la cabane.

L’espace intérieur est divisé en deux par une cloison de planches ménagée sous une sablière de plancher. La salle commune est chauffée par un âtre implanté à même le sol de lauzes, au revers du mur pignon. L’évacuation des fumées est assurée par quatre ouvertures triangulaires ménagées directement dans le pignon tandis qu’une potence permet la bascule d’un chaudron sur le feu. Le mobilier se compose d’une couchette ou chalits à droite et de deux étagères murales. Celle de droite est recoupée par une fenêtre en bois, attestant de sa postériorité. Le séchoir à fromage ou saloir est accessible par une porte disposée dans l’axe de celle de l’entrée. Il est isolé de la salle commune par une cloison de bois et un plancher. L'espace ménagé au-dessus offre ainsi un couchage supplémentaire. La charpente est composée de deux ensembles distincts complémentaires. Le premier est une charpente à chevrons porteurs embrevée sur les angles de deux sablières posées sur les murs gouttereaux. Elle est imparfaitement triangulé par trois sablières disposées dans le même plan que ceux des "fermes" et contreventée par un système de poutre horizontale associée à des écharpes obliques. Le second ensemble parait étayer le premier. Ainsi, ses arbalétriers sont assemblés aux trois sablières mentionnées précédemment, faisant d’elle des entraits, tandis que les arbalétriers, croisés à leurs sommets, viennent supporter les chevrons. Les trois fermes ainsi créées bénéficient de l’ancien contreventement qui, transformé en pannes, porte désormais les chevrons.

Une structure charpentée est implantée à une dizaine de mètres au nord de la cabane. Celle-ci, de forme trapézoïdale, est construite d’un essentage de lauzes dont le faîtage en tôle repose sur une structure faite de chevrons contreventés par des écharpes. L’étroitesse et la faible hauteur sous faitage du couvert laissent penser à une soue ou bien une niche, à moins qu’il ne s’agisse tout simplement de la toiture d'une ancienne cabane abandonnée.

Détail de la description

| Murs |

|

|---|---|

| Toits |

|

| Plans |

plan rectangulaire régulier |

| Étages |

rez-de-chaussée |

| Couvertures |

|

Informations complémentaires

| Type de dossier |

Dossier d'oeuvre architecture |

|---|---|

| Référence du dossier |

IA64003346 |

| Dossier réalisé par |

Rozier Hadrien

Chargé d'étude inventaire du patrimoine Parc naturel régional des Landes de Gascogne de 2018 à 2021. Chargé d'étude inventaire du patrimoine Communauté d'agglomération Pays basque à partir de mai 2021. |

| Cadre d'étude |

|

| Aire d'étude |

Montagne basque |

| Phase |

étudié |

| Date d'enquête |

2022 |

| Copyrights |

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'agglomération Pays basque |

| Partenaires |

|

| Citer ce contenu |

Cabane de berger, dite cayolar de Sentolha, Dossier réalisé par Rozier Hadrien, (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Communauté d'agglomération Pays basque, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/6464505b-bb7b-41c8-adab-a68408bfeac7 |

| Titre courant |

Cabane de berger, dite cayolar de Sentolha |

|---|---|

| Dénomination |

cabane |

| Précisions sur la dénomination |

cayolar |

| Genre du destinataire |

de berger |

| Appellation |

cayolar de Sentolha |

| Statut |

|

|---|

Localisation

Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Pyrénées-Atlantiques , Sainte-Engrâce

Milieu d'implantation: isolé

Lieu-dit/quartier: Sentolha

Cadastre: 2022 F 175, 1961 F 175-176 (Eraycé Sentola), 1830 F 132-133 (Araycé)