0 avis

Marais de Meschers, Arces et Talmont-sur-Gironde, canaux, digues et vannes

France > Nouvelle-Aquitaine > Charente-Maritime > Talmont-sur-Gironde

Historique

Jusqu'au 18e siècle, "un terrain bas, inculte et inondé partie de l'année"

Jusqu'à la fin du 18e siècle, les marais situés entre Meschers et Talmont restent à l'état de marécages. Des tentatives de dessèchement ont peut-être eu lieu vers le 13e siècle, soit sous la houlette de l'abbaye de Vaux, soit sous celle du roi Edouard 1er d'Angleterre. Au 18e siècle encore, les deux tiers marais de Talmont, appelés "les padiances sur Gironde", sont confiés en pâture par le seigneur de Talmont aux habitants de Talmont, Barzan, Arces et Semussac, moyennant une redevance en nature d'un mouton par bergerie.

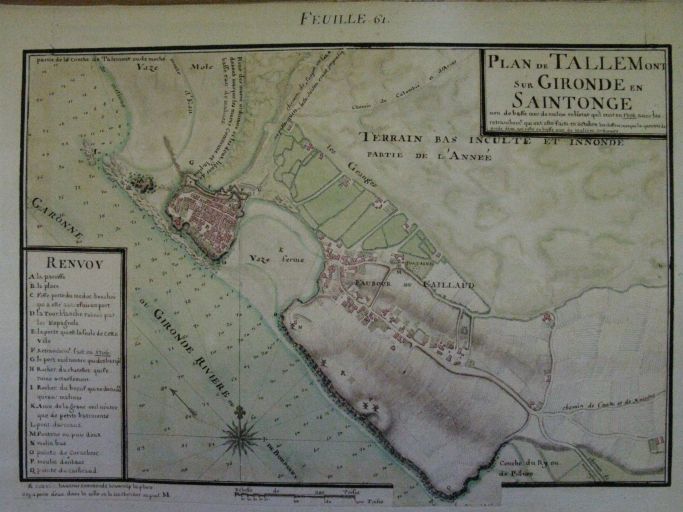

Dès 1706, sur une de ses cartes des environs de Talmont, l'ingénieur Claude Masse qualifie ces espaces de "terrain bas, inculte et innondé partie de l'année". La même année, sur sa carte du 13e carré, il indique les marais de Meschers "inondés partie de l'année", traversés par le ruisseau de Bardécille et d'autres ruissellements. Près de l'embouchure de ce ruisseau, Masse mentionne des marais salants. Il précise enfin que c'est là que devait déboucher une des variantes du canal de la Seudre à la Gironde, envisagé au 17e siècle. Enfin, à Talmont, Masse mentionne plusieurs granges en bordure des marais (à l'arrière du parking actuel et de la Fond, là où passe aujourd'hui la route D145 de Talmont à Barzan).

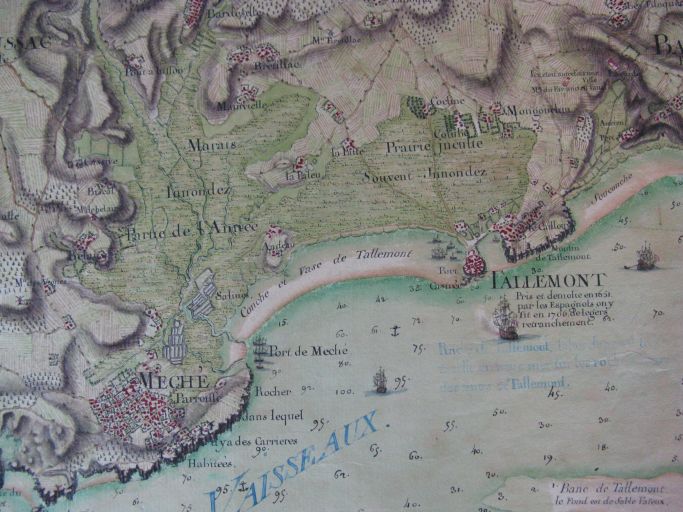

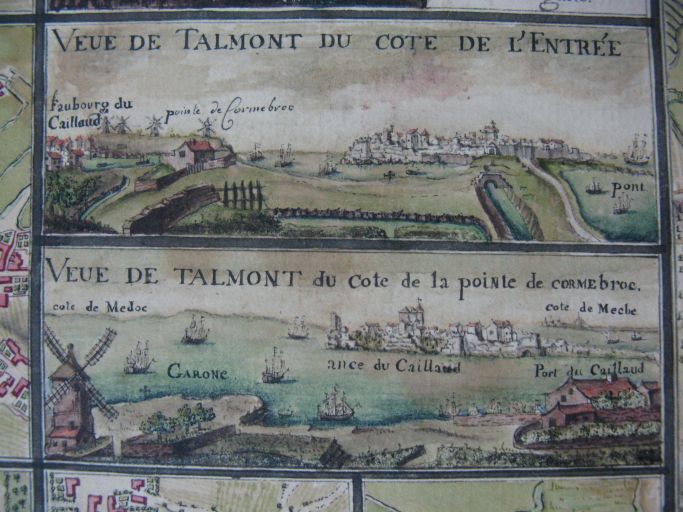

Quelques décennies plus tard, en 1759, sur sa carte de la Gironde, Desmarais parle encore de "prairie inculte, souvent innondéz" pour tout l'espace compris entre le village de Talmont et les terres hautes d'Arces, et de "marais innondéz partie de l'année" pour le territoire entre Palus, Dau et Meschers. Lui aussi mentionne des "salines" de part et d'autre de l'embouchure du ruisseau de Bardécille (des sauniers sont mentionnés à Meschers et sur l'île de Dau, à Arces, en 1778). Une vue cavalière de Talmont associée à la carte, montre un petit cours d'eau passant sous un pont et aboutissant à l'endroit actuel du port.

Des personnalités des Lumières à l'initiative du dessèchement

Cette situation évolue, comme pour beaucoup de marais en France, à la suite de la déclaration du roi du 14 juin 1764. Adoptée dans le contexte des Lumières et de la physiocratie, courant favorable notamment au développement de l'agriculture, cette déclaration encourage les seigneurs et propriétaires de marais, paluds et terres inondées à procéder à leur dessèchement. Dans les marais de Talmont et Arces, l'initiative est prise par Erard-Louis-Guy, comte de Chastenay-Lanty (1748-1830), colonel de dragons, et son épouse, Catherine-Louise d'Herbouville (1751-1831). Militaire, diplomate, entré au contact de Frédéric II de Prusse et de nombreux savants éclairés, le comte de Chastenay se distingue sur ses terres de Bourgogne, à Essarois, près de Châtilllon-sur-Seine, par sa philanthropie, et il sera élu député de la noblesse aux Etats généraux de 1789.

Le 19 juin 1781, le comte et la comtesse de Chastenay-Lanty se font concéder par un arrêt du Conseil d'Etat, à titre d'acensement perpétuel, "le terrain vulgairement appelé le marais de Talmont". Ils s'engagent à dessécher ce marais avant cinq ans, à en faire lever ensuite un plan et procès-verbal d'arpentage, conformément à la déclaration de 1764, et enfin à en attribuer un quart aux communautés d'habitants de Talmont, Barzan, Arces et Semussac, à prendre dans la partie de marais la plus proche de ces villages, pour servir de pâturage aux bestiaux. Cette concession est confirmée le 7 décembre suivant.

Sans attendre, dès le 23 mai 1781, par un acte passé devant Me Le Pot d'Auteuil, notaire à Paris, le comte et la comtesse de Chastenay divisent les marais en question en vingt parts et en attribuent à plusieurs associés :

- cinq vingtièmes sont acquis par Augustin Tuncq (1746-1800), militaire (il sera général de division sous la Révolution, et combattra en Vendée puis dans l'armée de Rhin-et-Moselle) ;

- deux vingtièmes sont attribués à Pierre-Antoine d'Hercourt de Visigny, ancien secrétaire d'ambassade (peut-être rencontré par le comte de Chastenay dans le cadre de ses fonctions diplomatiques) ; il semble que sa part dans les marais de Talmont soit rapidement passée au frère de la comtesse de Chastenay-Lanty, Charles-Joseph-Fortuné, marquis d'Herbouville, maître de camp de cavalerie, enseigne des gendarmes de la garde du roi ;

- six vingtièmes et demi vont à César-Claude-Constant, comte de Houdetot (1724-1806), militaire, lieutenant général des armées du roi ;

- les six derniers vingtièmes et demi sont conservés par le comte et la comtesse de Chastenay.

Par le même acte, les nouveaux associés passent une convention avec Pierre-François Boncerf (1745-1794). Avocat au Parlement, inspecteur général de l'apanage du comte d'Artois (frère du roi, futur Charles X), plus tard secrétaire du duc d'Orléans, c'est aussi un ancien disciple du ministre Turgot et un physiocrate, un économiste et un agronome engagé, membres des sociétés royales de médecine et d'agriculture (à ce titre, il produira en 1786 et 1789 des mémoires en faveur des dessèchements de marais).

La réalisation des travaux de dessèchement, vers 1785

Dans les marais de Talmont, Boncerf est chargé de superviser les travaux, le comte de Chastenay-Lanty et ses associés lui remboursant ses frais de mission et de voyage. L'accord passé entre eux décrit la nature des travaux : creusement d'un canal de ceinture tout autour du marais et le long de la route de Talmont à Meschers ; édification d'une digue de Talmont jusqu'au "chenal de Meschers" (c'est-à-dire le ruisseau de Bardécille) et, au-delà, jusqu'au lieu-dit la Grange, à Meschers ; remise en état de ce chenal et construction d'une porte à flots, avec vanne à vis ou "varique" et maison de garde, au "pont de Meschers" (c'est-à-dire au lieu dit Grand Pont, là où la route de Talmont à Meschers coupe le ruisseau de Bardécille) ; utilisation d'un bac en aval de ce pont pour dévaser le chenal ; construction d'un autre varique près du pont à l'entrée Talmont (actuelle écluse de chasse du port). Les travaux doivent être achevés avant six mois et ils ne doivent pas coûter plus de 25000 livres. Boncerf devra avancer cette somme. Il recevra en échange une part du produit de la vente des marais une fois qu'ils auront été desséchés.

Le début des opérations tarde pourtant : au début de l'année 1785, les travaux n'ont pas encore commencé. Le 5 février, devant Me Griveau, notaire à Paris, le comte et la comtesse de Chastenay-Lanty, le comte d'Houdetot et le marquis d'Herbouville passent de nouveau un accord avec Boncerf pour le charger de "faire toutes les démarches et diligences pour parvenir à l’arpentement desdits marais, au cantonnement des communautés et à faire les opérations nécessaires au dessèchement et rencloture desdits marais". Un mois plus tard, la comtesse de Chastenay-Lanty écrit à l'intendant de La Rochelle pour lui demander de faciliter les opérations menées par Boncerf, lequel doit se rendre bientôt sur place. Le 19 novembre, enfin, Boncerf prend possession des marais de Talmont, au nom de ses commanditaires.

Il semble cette fois que le dessèchement des marais d'Arces et de Talmont soit vraiment réalisé, créant en grande partie le paysage que l'on connaît aujourd'hui : dans les marais des Barrails et de la Cabane, de vastes carrés de marais desséchés ; tout autour, en bordure des terres hautes, et notamment à Talmont, dans le Petit Marais, des marais communaux laissés aux villages voisins. Un arpentage et un plan des marais nouvellement desséchés (plan disparu) sont établis par le sieur Dousson, géomètre arpenteur demeurant à Chaillevette (près de Saujon). Les marais sont divisés en lots (ou "barrails") attribués aux associés proportionnellement à leur part dans l'association. En dehors des fermes situées sur le pourtour de ces marais (par exemple la Passe ou Palus), une grande exploitation ou "cabane" est créée au milieu des nouveaux dessèchements : la Cabane à Talmont. Un régisseur semble être nommé par le comte de Chastenay-Lanty et ses associés, en la personne de Christophe Freschelé (1752-1817), époux de Marie-Anne Pain. Originaire d'Alsace, il demeure vraisemblablement à Talmont (dans une maison à l'angle de la rue de la Tour Blanche et de la rue de la Douane).

Les marais de la famille Talon

Peu après, une grande partie des marais desséchés change de propriétaire. Le 12 août 1787, devant Me Mainguet, notaire à Paris, Augustin Tuncq cède en effet sa part, soit 312 journaux de terres en prés, à François-Pascal Le Roy du Vallon, lequel la rétrocède le même jour à Antoine-Victor Duval. Ce dernier revend ces marais dès le 27 octobre suivant, devant Me Lemaire, notaire à Paris, à Louis-Jacques Remy, négociant à Paris, et à Julie de La Haye, son épouse. Les marais en question changent de nouveau de mains le 30 mai 1789 : devant Me Charon, notaire à Paris, M. et Mme Remy les vendent à Charlotte Radix, veuve de Jean Talon, receveur des finances au Châtelet de Paris. Elle est représentée par son fils, Antoine-Omer Talon (1760-1811), lieutenant civil au Châtelet de Paris et, en cette année 1789, député de la noblesse aux Etats généraux puis l'assemblée constituante. Son oncle maternel, Maximilien Radix de Sainte-Foy, surintendant des finances du comte d'Artois, s'est intéressé au dessèchement des marais du Bas-Poitou et d'Aunis. Au final, lorsque la Révolution survient, il apparaît que la totalité des marais de Talmont et d'Arces appartient à la famille Talon, et il n'est plus question alors des Chastenay-Lanty, Houdetot et Herbouville.

La Révolution vient bouleverser cette toute jeune organisation foncière des marais de Talmont. Dès le 24 avril 1791, les habitants de Talmont, Barzan, Arces et Semussac qui, autrefois, bénéficiaient de la totalité des marais, portent réclamation devant le nouveau conseil du district de Saintes, contre la concession accordée par le roi en 1781 au comte et à la comtesse de Chastenay-Lanty et à leurs associés. Ils estiment en effet que ces marais appartenaient au seigneur de Talmont, qui les leur confiait en pâture, et non au roi, lequel ne pouvait donc en disposer. Dans le même temps, les habitants de Talmont réclament la remise en état du petit chenal qui alimente leur port, afin de faciliter le commerce et l'écoulement des eaux des marais. Ni la première requête ni la seconde ne sont suivies d'effet.

Quelques mois plus tard, en décembre 1791, à la mort de la veuve Talon, ses marais sont divisés entre ses trois enfants : Antoine-Omer, Geneviève, épouse du marquis de Villaines, et Victoire, épouse du marquis des Cercles de Sainte-Croix. A cette époque, Antoine-Omer Talon manoeuvre avec son oncle, Maximilien Radix de Sainte-Foy, dans l'entourage du roi Louis XVI, notamment après l'affaire de la fuite à Varennes. Membre du "comité secret des Tuileries", il est déclaré en état d'arrestation après la journée du 10 août 1792, mais parvient à s'enfuir et émigre en Angleterre puis aux Etats-Unis. De retour en France sous le Directoire, il complotera de nouveau dans les cercles royalistes, sera arrêté sur ordre de Bonaparte, exilé puis, atteint de démence, libéré, pour finir sa vie près de Paris, en 1811.

Les activités puis la fuite de Talon lui a valu la saisie et la vente de ses marais comme biens nationaux, malgré les protestations de sa soeur, Geneviève, en tant qu'héritière de leur mère. En 1800, une autre réclamation contre cette vente est portée, en vain, par Augustin Tuncq qui prétend que la vente de ses marais en 1787 est nulle, essayant ainsi de les récupérer. Entre temps, en 1794, le régisseur Freschelé a dû se résoudre à céder à la municipalité de Talmont les récoltes mises sous séquestre. En attendant la vente des marais saisis, leur gestion pose des soucis aux autorités locales. Les 10 octobre et 5 novembre 1794, la digue qui longe l'estuaire est emportée par deux coups de mer, et la municipalité de Talmont est chargée de la remettre en état.

Quelques temps après, la famille Talon réussit à reprendre ses marais de Talmont puisque leur vente comme bien national, le 15 juillet 1796 (27 messidor an 4) est consentie à l'épouse, certes divorcée, d'Antoine-Omer Talon, Jeanne-Agnès-Gabrielle de Pestre. Les marais sont alors en mauvais état, n'ayant pas été entretenus : digue abattue, fossés comblés, ponts hors service, vannes et écluses pourries, parcelles brûlées par l'eau de mer. Un procès s'élève alors entre la famille Talon et Pierre-Vincent Benoît, auquel elle avait confié l'exploitation des marais en août 1792. Le 23 juillet 1798 (23 messidor an 6), l'épouse Talon met ses biens à l'abri en les vendant à un prête-nom, Jean-Baptiste-Bernard Boucherot, banquier à Paris.

Quant aux marais échus en 1781 aux communautés d'habitants des villages voisins, ces dernières, auxquelles succèdent les municipalités sous la Révolution, tentent d'abord de les gérer tant bien que mal. En juin 1794, la municipalité de Talmont organise une vente aux enchères des foins récoltés sur le marais communal. Cette récolte est adjugée en cinq lots ou "barrails". Finalement, les 5 décembre 1794 et 11 janvier 1795, conformément à la loi du 10 juin 1793 sur le partage des biens communaux, le marais communal est divisé en 478 lots de quelques journaux chacun, attribués à chacun des habitants de Talmont, Arces et Barzan. Dès lors, ces derniers entreprennent de délimiter leurs parcelles par des fossés, créant le paysage encore visible aujourd'hui dans le Marais de Talmont et le Petit Marais, au nord et à l'est de la commune de Talmont.

Des marais toujours convoités, aux 19e et 20e siècles

Dans les marais desséchés, après la chute de l'Empire, les deux enfants d'Antoine-Omer Talon, décédé en 1811, entreprennent de reconstituer les marais desséchés de leur père et de leur grand-mère Charlotte Radix. D'une part, Denis-Mathieu, vicomte Talon (1783-1853), est maréchal de camp et demeure à Paris ; sa soeur, Zoé Talon (1785-1852), comtesse du Cayla, n'est autre que la favorite du roi Louis XVIII. En 1821 et 1823, tous deux rachètent les deux tiers de marais détenues par leurs tantes, Geneviève et Victoire Talon, et deviennent les mandataires du banquier Boucherot, détenteur du dernier tiers.

Ceci fait, le 18 juillet 1833, devant Me Péan de Saint-Gilles, notaire à Paris, le vicomte Talon, au nom de sa soeur et de Boucherot, vend l'ensemble des marais desséchés de Talmont et d'Arces, pour 180.000 francs, à Pierre-Philippe Barbotin, notaire à Meschers, et à Jean-Jacques Pepin d'Escurac, propriétaire à Valeyrac (Gironde). Les marais, d'une superficie de 520 hectares, se situent entre le ruisseau de Bardécille, les terres hautes d'Arces, le chemin de Talmont à la Passe, et la Gironde. Auguste Marches, de Talmont, en est régisseur. La vente concerne aussi le bétail qui se trouve dans la ferme de la Cabane (soit 20 chevaux, 80 boeufs et 250 brebis), ainsi que de la laine et du foin.

Les marais desséchés passent ensuite dans les mains de plusieurs propriétaires. L'essentiel, notamment la Cabane de Talmont, est acquis en 1855 par le baron Henri V Brétinauld de Saint-Seurin (1799-1885). En 1867, selon le cadastre, il fait construire une seconde exploitation, la Cabane de l'Est, dans les Barrails d'Arces. En 1874, la digue du Caillaud est reconstruite pour recevoir la route de Royan à Blaye. Les marais desséchés conservent leur organisation hydraulique jusqu'à nos jours, même si les vannes ont été reconstruites dans la seconde moitié du 20e siècle.

Détail de l'historique

| Périodes |

Principale : 4e quart 18e siècle, 1er quart 19e siècle, 2e moitié 20e siècle |

|---|

Description

L'essentiel du territoire de la commune de Talmont-sur-Gironde est constitué de marais desséchés, qui se prolongent sur une petite partie de la commune d'Arces-sur-Gironde, jusqu'au ruisseau de Bardécille. Ce dernier, en grande partie canalisé, prend sa source au hameau du même nom, commune de Semussac. Au-delà de ce ruisseau, d'autres marais s'étendent jusqu'aux terres hautes de Beloire et de Biscaye, commune de Meschers. Tous ces marais sont protégés de l'estuaire d'une part par la digue qui longe la route de Talmont à Meschers et qui se poursuit jusqu'au port de Meschers, d'autre part par la digue qui relie Talmont au Caillaud.

Ces marais regroupent plusieurs entités différentes par leur paysage et leur organisation. Au nord, dans les marais de Meschers, les prés et les céréales alternent sur des parcelles aux formes et à la superficie variables, délimitées par des fossés tantôt rectilignes, tantôt sinueux. Ponctué de tonnes de chasse, ce paysage conserve les traces d'anciens ruisselements, des lignes sombres surtout visibles en prenant de la hauteur, et pour certaines encore reconnaissables sur le plan cadastral de 1831 (notamment entre le Petit Beloire et la Grange). Au sud, près de Grand Pont, de part et d'autre de la route D 145 puis en se rapprochant de Saint-Martin et du port de Meschers, d'anciens marais salants subsistent même : on en devine encore les formes rectangulaires.

Vers l'est et le sud est, dans les marais des Barrails, à Arces, et dans ceux de la Cabane, à Talmont, de part et d'autre de la route surélevée de la Passe, de vastes parcelles quadrangulaires sont délimitées par des canaux et des fossés. Consacrées pour l'essentiel à la céréaliculture mais aussi à l'élevage, ces parcelles sont ponctuées de quelques tonnes de chasse. Ces marais sont le résultat des dessèchements de la fin du 18e siècle.

Au nord-est de la commune de Talmont, en limite de la commune d'Arces, et au sud, à l'arrière du Caillaud, de la Fond et du Porteau de Bas, le Petit Marais et les marais de Talmont sont formés de parcelles plus petites et plus longilignes, la plupart en prés, séparées par des fossés et des haies de tamaris. Il s'agit là des anciens marais communaux créés au moment des dessèchements dans les années 1780, puis partagés entre les habitants au moment de la Révolution. Un pont, franchissant un ruisseau, relie ces marais aux terres hautes d'Arces.

L'eau collectée dans ces marais est évacuée vers l'estuaire de la Gironde par le système de fossés et de canaux. A l'ouest et au nord, l'eau est collectée via le ruisseau de Bardécille et s'évacue alors par la vanne située à Grand Pont. Là, le ruisseau passe sous la route D 145 puis termine sa course vers l'estuaire par un petit chenal. La vanne est fermée à marée haute pour empêcher l'eau de l'estuaire d'envahir les marais, et est ouverte à marée basse pour évacuer l'eau des marais.

Au sud des marais, des canaux longent la route de la Passe et celle du Coudinier, et se rejoignent en amont du port de Talmont. Sous l'actuel rond-point au nord du village, après avoir franchi des vannes qui permettent de réguler le niveau d'eau, les canaux se réunissent en un seul petit bassin qui aboutit à une écluse de chasse, à l'entrée du port. A marée haute, l'écluse reste fermée pour empêcher l'eau de l'estuaire d'envahir les marais. Le bassin en amont se charge alors des eaux des marais. A marée basse, lorsque le port est vidée de son eau, l'écluse est ouverte, ce qui permet d'évacuer l'eau des marais vers l'estuaire, en emportant une partie des vases du port. L'ouverture et la fermeture de l'écluse se fait manuellement.

Détail de la description

| Toits |

|

|---|

Informations complémentaires

| Type de dossier |

Dossier d'oeuvre architecture |

|---|---|

| Référence du dossier |

IA17045724 |

| Dossier réalisé par |

Suire Yannis

Conservateur en chef du patrimoine à la Région Poitou-Charentes puis Nouvelle-Aquitaine de 2006 à 2016, au Département de la Vendée à partir de 2017. |

| Cadre d'étude |

|

| Aire d'étude |

Estuaire de la Gironde (rive droite) |

| Phase |

étudié |

| Date d'enquête |

2013 |

| Copyrights |

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel |

| Citer ce contenu |

Marais de Meschers, Arces et Talmont-sur-Gironde, canaux, digues et vannes, Dossier réalisé par Suire Yannis, (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/ecf67226-2615-4958-9ee7-a21ae55d0d10 |

| Titre courant |

Marais de Meschers, Arces et Talmont-sur-Gironde, canaux, digues et vannes |

|---|---|

| Dénomination |

canal digue vanne |

| Statut |

|

|---|

Localisation

Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Charente-Maritime , Talmont-sur-Gironde

Milieu d'implantation: isolé

Lieu-dit/quartier: le Petit Marais

Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Charente-Maritime , Arces

Milieu d'implantation: isolé

Lieu-dit/quartier: les Barrails

Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Charente-Maritime , Meschers-sur-Gironde

Milieu d'implantation: isolé

Lieu-dit/quartier: Grand Pont